| No62 |

病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス

脳卒中の再発予防とあんしん連携ノート

(2/5)

板本 孝治氏

手稲渓仁会病院脳神経外科主任医長

血管が詰まる脳梗塞は、大きく分けて三つの種類があります。

まず、一つ目はアテローム血栓性脳梗塞です。動脈硬化、つまり、血管の内膜が厚くなってしまい、それによって内腔が狭くなり、そこに血小板が集まってきて、血の塊をつくって、詰まります。

二つ目は、ラクナ梗塞といって脳出血と同じ場所で、細い血管のあたりがもろくなって血管が詰まってしまう小さな脳梗塞です。これは、小さくても、脳の深いところで起こるため症状が重くなり、危険なものです。

三つめは心原性塞栓症です。

前の二種類の脳梗塞が血管の老化、あるいは、脆弱性、動脈硬化が原因なのに対して心原性塞栓症は不整脈によって心臓の中に血の塊ができて、それが流れに乗って脳の血管で詰まって突然起こります。

これは、脳だけではありません。体のいろいろな臓器に飛ぶ可能性があります。肺に飛べば肺塞栓症を起こす死亡率の高い病気です。

手稲渓仁会病院脳外科では、年間で大体200名から300名ぐらいの脳梗塞の患者が入院しておりますが、この小さいラクナ梗塞、動脈硬化性アテローム血栓症、心原性塞栓症は、大体同じぐらいの比率で、3分の1ずつです。社会が高齢化になるにつれて心房細動という不整脈による、心原性塞栓症が増えています。

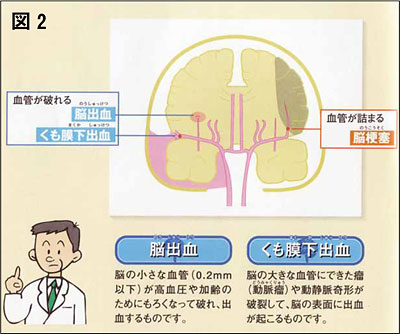

もう一度、脳卒中という病気の概念に戻りますと、脳梗塞は血管が詰まる、脳出血は細い血管が破れる、くも膜下出血は動脈瘤が破裂します。(図2)

先ほど脳梗塞と脳出血は、親戚のようなものと言いましたが、これらは全身の血管病危険因子によって最終的に脳に来たというだけで、本来は全身の病気です。だから、いろいろな合併症も含めて大変再発しやすく年間5〜10%、5年で半分以上がまた入院するといわれます。

くも膜下出血は、動脈瘤破裂によって起こります。なぜ動脈瘤ができるかというと良く分かっていないのですが、遺伝子上の問題が言われています。基本的には、生活習慣と大きく関係はしません。だから、予防するには、検査することが有効です。MRI検査、脳ドックで95%以上見つかります。しかし破裂する確率が低い場合も多いので、治療するか様子を見るかを決めます。

いずれにしろ、一度治療したら、再発しません。だから、脳卒中と言っても、くも膜下出血と脳梗塞、脳出血は分けて考えなければいけません。これから、脳卒中というお話をする上で、再発しやすい梗塞と出血について話していくと思ってください。

くも膜下出血の動脈瘤の治療方法ですが頭をあけて、動脈瘤では、こぶに対してクリップをかけて、潰して、出血しないようにします。

もう一つは、頭をあけず、血管の中からカテーテルを使ってコイルを入れて、詰めてしまう、コイル塞栓術という方法です。