| No62 |

病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス

脳卒中の再発予防とあんしん連携ノート

(1/5)

板本 孝治氏

手稲渓仁会病院脳神経外科主任医長

きょうは、「脳卒中の再発予防とあんしん連携ノート」という題でお話しをします。

脳卒中を予防するには三浦哲嗣先生の講演で一次予防、二次予防という話がありましたが健康な人の脳卒中を予防する、あるいは、脳卒中になった人の再発の予防をするには、かかりつけ医(家庭医)を持つことが一番効果的です。

生活習慣病の管理、危険因子、生活習慣の改善が全身血管病である脳卒中、心筋梗塞を予防する上で最も大事です。(図1)

そのためには、常日ごろ、自分の健康を見てくれるかかりつけ医の先生を持ち、いざというときには専門医を受診することが大事です。

きょうは、心臓協会主催の講演ですが、脳卒中とは一体どんなものか知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。

脳卒中を簡単に見つける方法として簡易発見法があります。ACT−FAST検査と言いますが、顔、腕、言葉を見る検査です。

脳卒中は、脳の機能障害が体にあらわれます。片側の手足や顔のしびれ、麻痺で動かなくなるなどの症状が出ます。

顔が曲がってしまうと言葉がしゃべりにくくなります。また、左の脳には言語中枢があり、そこがやられると、言葉がわからない、言葉が出てこないなど、いわゆる失語症が起こります。だから、比較的わかりやすい病気だと言えます。

脳卒中では、このような障害が残ることが多く、65歳以上で寝たきりの方の4割を占めています。

先ほど三浦先生が死亡率のお話をしましたが、脳卒中は10%くらいでした。ところが、普通の生活ができなくなる可能性が非常に高い病気ですので、そこが怖いわけです。

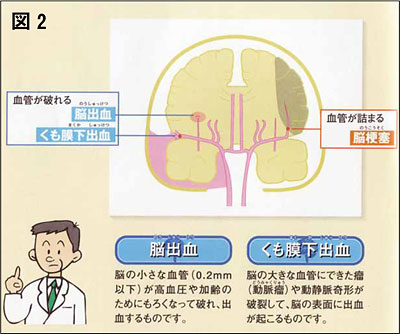

では、脳卒中の病態について説明します。(図2)

基本的には、出血する、血管が詰まるという二つに分けられます。

出血は、さらに脳出血とくも膜下出血に分けられます。脳に行く細い血管が動脈硬化のために弱くなったために起こり、大きく分けて二つの種類があります。

脳に行く動脈で目に見える太い血管は脳の外にあり、それが枝分かれして、脳の中に入るときには細い血管となります。この血管が脳の中で出血を起こすのが脳出血です。

脳出血の場合は、大抵、頭痛はありません。脳そのものには痛みを感じる感覚神経がないからです。

症状としては、体が動かなくなる、しゃべれなくなるなど、要は脳の機能障害です。

一方、脳の外にある太い血管の枝分かれ部分に瘤(動脈瘤)ができて、それが破れるのがくも膜下出血です。脳とくも膜の間の髄液腔という水のあるところで出血を起こします。するとハンマーで殴られたような衝撃が頭で起き、嘔吐して、意識がなくなり、すぐに救急車という話になります。

もう一つの脳卒中が血管が詰まってしまう脳梗塞です。脳梗塞の一番大きな原因は、やはり動脈硬化です。だから血が出るほうも詰まるほうも同じような原因によるいわば親戚のような病気です。