| No52 |

命を見つめる

(2/7)

旭山動物園園長、ボルネオトラストジャパン理事

自分はもう二十数年前に旭山動物園に獣医として入りましたが、当時は本当にぼろぼろの動物園で、お客さんも減り続けている時代だったんです。たまたま獣医に空きができたからということで、「あと数年でなくなる動物園かもしれないけど来るか」と言われました。確かに入ってみたら、本当にこれはもう気が遠くなるようなぼろぼろさかげんでした。当時何がうれしかったかというと、色々な動物園を見に行きましたが、上には上が、下には下があって、うちよりぼろいところってやっぱりあるんです。それを見つけたらうれしくて、もう帰ってきたらその話題で持ち切りみたいな動物園でした。

ただ、自分も野生動物などを見たことがあったわけではないし、素人的な感覚でしたが、動物たちと関わってみると、つまんないよと言われている動物たちが本当はすごくすばらしくて、命の価値というんですか、色々なものががらがらと変わりました。

自分が獣医を目指したというのは、人間的な感覚の中で「命は大切」みたいなものがあって、例えば痛みをとること、長生きすること、病気を治してあげること、そういうことが命を大切にすることだとずっと思っていました。動物園は閉鎖された環境に動物を閉じ込めているんですけれども、その命に関わってみると、生まれたら必ず死んでいくんですよね。うちのような大きくない動物園でも、毎年100位の動物が死んでいくんです。その死をずっと見続けている中で、生きるって何なのかなと、自分たちが命に対してどう関わるべきなのかと価値観がどんどん変わりました。その中で、つまらないじゃなく、すばらしいと伝えたいという思いがみんなの共有するものになっていきます。

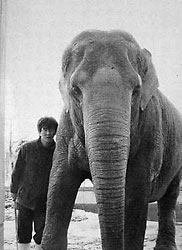

北海道では帯広だけに1頭ゾウがいます。昔うちにもゾウがいて、自分は獣医で入ったんですが、当時全職員10人位の本当に小さな動物園で、獣医というよりも飼育員時々獣医みたいな感じでした。入ったんだからやってみろみたいなことでゾウの飼育などを任されたことがありました。どの生き物もそうですが、ゾウなんかは特に本当に 1 頭でぽつんといたんですね。別々の種類が 2 頭、別々の場所にいたんです。本当に平たんな時間の流れの中で、何十年もぽつんと 1 頭でいるのですが、本当はゾウってすごく社会性があって、唯一年齢を人と同じに考えていい動物なのです。すごく変わった生き方をします。例えば出産する能力がなくなっても、物知りおばあちゃんのようにずっと群れの面倒を見てという生き方をして、人に近い感覚で生きる生き物なんです。それがたった 1 頭で、10年、20年ぽつんと動物園にいて、見た目がというのではなくて、ゾウとして振る舞って生きているんです。何かそれが感覚的なものなので本当にすごくて、きれいな大きな目をしているんですけど、何か目が合うと、もう一方的にすいません、ごめんなさいと謝りたくなるような、本当に存在感のある、本当にでんと揺るがない存在でいました。

でも、やっぱりどんどん年をとっていって、最後の歯がすり減ってしまって、餌も食べられないようなぎりぎりの状況になったときに、秋口に足にけがをして、春に死んでいくんですけれども、ずっとその彼に関わって見ていました。右足の裏の小さなけがだったので、本当は麻酔してちゃんと治療して、診てみたかったのですが、体重が重たい動物なので麻酔して倒れてしまうと、何時間も同じ側を下にして寝ているとしびれちゃうんですね。しびれちゃうと立てなくなり、立てないというのはもう致命的なことなので、ローテーションしなければならないんです。右下だったら、次左下みたいに入れかえてあげなきゃならないのですが、体重が重たいので人力では無理だから機械でやろうということになって、天井の梁から機械をつけて、持ち上げる仕組みをつくろうとしたんです。でも古い施設なので、ゾウを持ち上げようと思ったら、天井が抜け落ちるからやめろと言われて、できなかったんです。対症療法といって、直接的なけがの治療ではなくて、レーザー治療だったり、抗生物質だったりとか、洗浄だったりというような治療をずっと続けて、あまり痛いことはできないのですが、毎日関わってきました。

どんどん足が悪くなっていって皮膚が破けた状態になったとき、医学的に見てかなり痛みを伴う状態になってくるんですね。右足をかばうので、今度左の前足に無理がかかってきて、左の前足もどんどんだめになっていく。毎日消毒したりしていたんですが、ふとアサコと目が合った時に、何も訴えてこないんですね。何で自分がこんな目に遭ってるんだとか、早く治せという目をしないんです。元気なときのきれいな目をしたまま、ずっと淡々といるんです。今でも本当に思い出すんですけれども、これだけの痛みを持っていて、何でこんな目をしたままでこういう表情でいられるのかなと思いました。

でも、どんどん症状は悪くなっていって、いよいよもう足がつけない状態になってきました。このアサコは24時間立ったまま生活するゾウで、寝ているのを誰も見たことがないんです。アサコにとって自分の中で寝るということがどういうことを意味するのかを多分感じていたんだと思うんですけれども、絶対横にならない。今度ひじをついて歩くものですから、ひじがもうすりむけちゃってひどい状態になる。鼻もすりむけてひどい状態になる。

当時うちの動物園は本当に予算もなく、 1万円の修理費が出てこない動物園だったんです。何もしてやれなくて、小学校、中学校へ電話して、使わな い体操マットが 1 枚でもあったらくださいとお願いし、1枚でもあったら、トラックで飛んでいって貰ってきました。せめてと思っ て、頭を預ける台をつくってやったりしましたが、どんどん悪くなって春 4 月に入ったころ、ある朝倒れていました。倒れて初めて 足のけがの状態を見ることができたのです。もう右足は肩まで骨が腐敗している状況になっていました。予後不良でもう先はないよという状態で、自分は痛みをとることしかできなくて、その 1週間後に死んでいきました。ただ、本当に死ぬまで目が迷わなかったですね。本当にきれいな元気なときのままの目をして死んでいきました。

これが別にゾウだけではなくて、例えば交通事故で来る足がぼろぼろに砕け散っているようなエゾシカだってそうだし、ひなで持ち込まれるスズメもカラスもそうなんですね。どうして自分が、何でこんな目に、何でおまえがこんなことをしたんだという目をしないんですよね。淡々と元気なときの本当にきれいな澄んだ目をしたまま、命を終わっていくんです。そういうことをずっと見続けていて、自分のやっていることって何なんだろうなと、獣医というものって何なんだろうなとすごく考えるようになりました。命を長生きさせたりすることって、もしかしたら彼らはそれを望んでいるわけではないのかもしれないなと、思うようになりました。自分が思っている生命観、命の大切さということとはちょっと違う生き方とかとらえ方があるんだなと。相手を知るとか相手を本当に思いやる、相手の立場に立って物を見てみる、そういうことの大切さみたいなことにすごく気づくようになりました。

多分、人も昔は、きっと医学という概念がなければそうだったと思うんですけれども、そういう概念がない動物たちは、痛み、苦しみというのも受け入れるという生き方があって、その受け入れた中で生きられるうちは生きますよ、生きられなくなったら終わっていくだけなんですよという、すごくシンプルな生き方をします。どんな動物もみんな一緒なんです。だからぶれるということが なくて、誰かと比較してうらやむということをしなくて、自分はすごいよと自慢することがなくて、本当に生きるということに純粋で、気高くて、尊くて。それが面白い、面白くない、珍しい、珍しくない、そんな薄っぺらな感覚の中で見られ続けて、狭い、臭い、かわいそうの三拍子みたいな動物園になって、自分たちの中ではすごく悔しい思いというんですか、本当はこんなのであってはいけないという思いがすごくありました。これはもう獣医もそうだし、命を直接預かっている飼育員たちも同じ意識を持つようになっていきました。