| No50 |

知って減らそう心臓病

ここまで進んだ診断と治療

(2/4)

進歩したエコー、平面から立体的に

さて、心エコーですが、これは普通の診療所でもよくやっていますから、もう皆さんのほうがご存じだと思うんですけれども、全く痛くない検査で、そのまま行ってどこででもすぐにできます。心臓の形がわかります。動きがわかります。血液の流れも見えます。カラードップラーというのですが、心臓の中の圧もわかるんですね(表4)。非常に簡単に心臓病の診断と重症度の評価ができる検査です。

心エコーという検査では、心臓の左室と右室と左房と右房などが動いている状況がわかります。健常な方はしっかり心臓が動いているんですね。しかし、心筋梗塞の方では、あまり動いていないんです。心臓の筋肉が厚くなっている病気の方のエコーでもよくわかります。カラードップラーといって、弁膜症の方では、血液が逆流しているのがわかるんです。雑音でも分かりますけれども、エコーは非常に今いい機種ができて、患者さんは痛みもなく、色々な情報を伝えてくれるようになってきています。

|

|

|

拡張型心筋症といって、心臓が殆ど動かなくなって、多くの方は場合によっては心臓移植をしていく、そういう対象となる病気の方では、写真も心電図もそういう特徴的な異常があります。正常な方と比べて殆ど動いていないんです。ですから、少し動いただけでも息切れがする、心不全でむくみが出るという状態になってくるわけです。

さらに、このエコーも、今まで断面で見ていたものを組み合わせて、立体的に見ることができるようになってきているのです。断面で見える感染した細菌の塊が、立体的に感染の塊がぶらぶらしているのが見えます。三次元で立体的に非常にわかりやすく見られるようになっています。エコーも非常に進歩してきている検査の一つです。

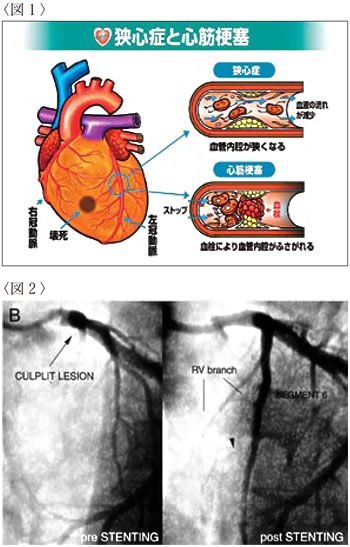

さて、今日の心臓協会の講演会ですと多くの方が多分興味があるのが、狭心症や心筋梗塞だと思います。狭心症といいますのは、皆さんご存じのように心臓に行っている血管ですね、この血管が狭くなって心臓へ行く血が足りない、これが狭心症です。運動すると、血が足りない、もうこれ以上血が足りないと危ない、酸素や養分がないという事でここで痛みという症状が出てくるわけです。それに対して心筋梗塞は、完全に詰まって血が行かなくなる。そうすると、その先に血が行かないので、心臓の筋肉が死んでしまう。これが心筋梗塞という病気です(図1)。

さて、心筋梗塞の検査にはRIという検査がありますけど、これも何も痛くない検査で、心臓の筋肉の状態が非常によくわかります。血管が詰まり運動して血が行かなくなったり、休んでいると戻ってくるのがわかります。これによって狭心症という診断ができるわけです。では、運動できない方はどうするか。今は薬を使って、静脈注射をして、そして検査をすることができるようにもなってきています。さて皆さん大事なのはわかっているけど、嫌なのはカテーテル検査であるということになると思います。特に狭心症とか、あるいは心筋梗塞の場合、最後はカテーテル検査をしなければ診断がつかないという病気です。このようにカテーテル検査をして、狭い部分があって、血は流れてはいるんですけど狭い。だから、運動するとこの先血が足りなくなって、痛みが出てくるんですね。これが狭心症。その場合、治療としてどうするか。色々な方法があります。薬もありますし、外科的にバイパスという手術をすることもあります。今、主に内科のほうでは、カテーテルを入れて風船で膨らませて、この狭いところを拡張する。これで症状も出なくなるし、心筋梗塞にもならないで済むわけです。手術はやむを得ない場合にします。できるだけ薬でいくということもありますけど、今は内科的にこういうカテーテル治療でかなりの方が救われるようになってきております。

心筋梗塞の方で比較的早めに来た方の場合、完全に詰まっている、血がここで流れていない。そこで、血管を風船で開きます。そして、もう一回造影する。すると詰まっていたのが完全に通っている。これも心筋梗塞にならないで済んだ方です。早めに来てこういった治療を受けると、心筋梗塞にならないで済むわけです(図2)。

さらに血管ががたがたで、血栓という血の塊が詰まっているときは、血栓を引っ張って抜いていく。それによってもとに戻すことができる。ただし、こういった場合でも、大体ステントというものを置いておいたほうが安全なのです。金属のメッシュなのですが、これを開いた血管のところに入れて、もう戻らないように開きっぱなしにしておくのです。これで狭い血管が救われる。しかも、最近はこのステントの上に薬を塗っておいて、再狭窄といって、また詰まるのを少なくする。薬を塗ったステントを入れることによって、また詰まる可能性が非常に少なくなっている。こういう狭心症、心筋梗塞でも非常 に大きな進歩があります。

それから、先程申し上げたのですけど、狭心症、心筋梗塞の方、治してくれるのはありがたいんだけど、カテーテル検査は動脈に針を刺しますので、カテーテル検査が嫌だという方が結構おられます。それに対して今非常に患者さんにとってプラスになってきたのが心臓のCTという検査で、非常に機能のいいCTができてきた。これによってカテーテルをしないで心臓の血管の状態がよくわかるようになってきたんです。断面で撮ったものをコンピューターでまた解析して取り込んで、全部再構築して血管がきれいに見えるようにする。こういう機械がこの数年間で出てきたんですね。今北大にも札幌医大にも旭川医大にもみんな入っております。これをやると、静脈に造影剤を打つだけで、普通のCTと同じような検査で冠動脈、血管がきれいに見えるわけです。カテーテルで造影をしたものと殆ど同じように血管がきれいに映される。もちろん検査が終わった途端にもう走ったり、歩いたり、何でもできるんですよ。

このように血管のどこが細いか、すぐにこうやってわかることが、そしてさらにコンピューターですから、曲がりくねっている冠動脈をコンピューターでまっすぐ伸ばしたときに解析もできて、ここで狭いというのがまたわかる。さらに加えて狭いところの血管の状態ですね。プラークといって、動脈硬化がどこにどんなふうにしてあるのか。カテーテルで造影したもの以上に多くの情報がこのMDCTというCT検査でわかるようになってきたわけです。ただし、石灰化があるとか特殊な場合にはこのMDCTという検査は使えないこともありますけど、今スクリーニングを含めて、かなりこの検査が多用されるようになってきています。心筋梗塞を起こし、側副路という別の血管がつながって、ここから血が流れてきているといった状態もよくわかりますし、本当に心臓の絵そのもの、むしろカテーテルで映したものよりもリアルな感じで見えます。

ステントという、先程のメッシュを置いた方も、どこが狭いのか、また狭くなると風船で開いてステントを置いてくるということはやるんですけれども、そういったことも、痛い検査をしないでこのMDCTでわかるというところまで検査が進んできています。

心臓のバイパス手術を受けた方で、左の内胸動脈という動脈をつないでいるんですけど、静脈に点滴を、造影剤を入れるだけで、きれいに血管の情報が得られています。

このように今のMDCTという検査で、狭心症の疑いのある方が、本当に血管が狭いのかどうかを見ることができます。造影カテーテルをやるわけではないですから、簡単に外来でもできます。それから、精密検査で使っていくことができますし、さらに冠動脈造影のかわりにフォローアップといって、手術を受けた方、カテーテルで開いた方、これも毎回動脈に針を刺してやるのは大変ですから、それをフォローしていくときにも使える。今、このCTを使った冠動脈の状況の把握、これが非常に大きく進んでいるところです。