|

NO.18

|

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

を踏まえた動脈硬化性疾患の予防と運動療法の重要性

(2/3)

国家公務員共済組合連合会斗南病院

副診療部長/循環器内科科長

松井 裕 氏

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」改訂のポイント

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」の改訂のポイントをまとめました。

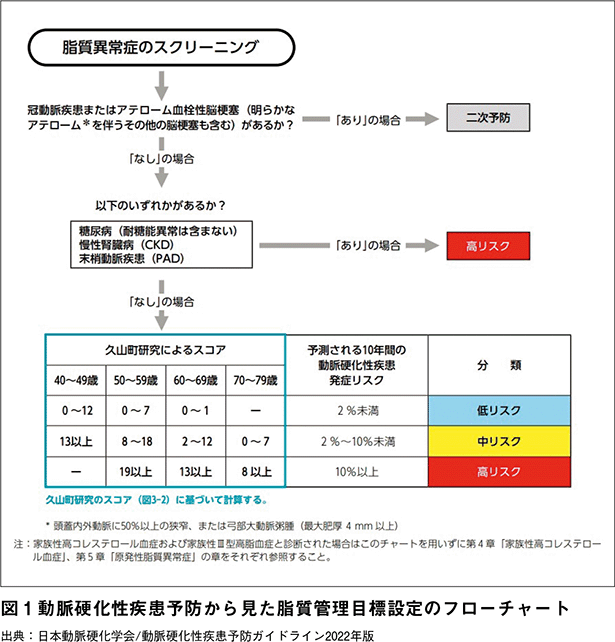

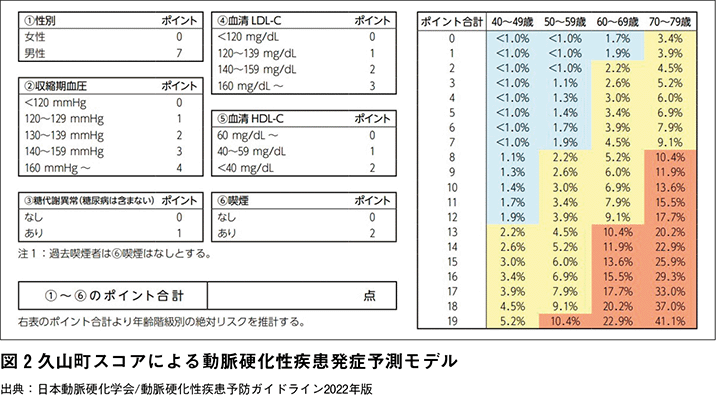

1 脂質管理目標値設定のための動脈硬化性疾患の絶対リスク評価手法として、冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞を合わせた動脈硬化性疾患をエンドポイントとした久山町研究のスコアが採用されました(図1、2)。これまで採用していた吹田スコアは、冠動脈疾患発症のスコアで、欧米のリスクスコアで示されているような脳卒中が含まれていませんでした。久山町研究のスコアは、冠動脈疾患と、アテローム血栓性脳梗塞を合わせたスコアなので、2022年版ではこちらが採用されました。

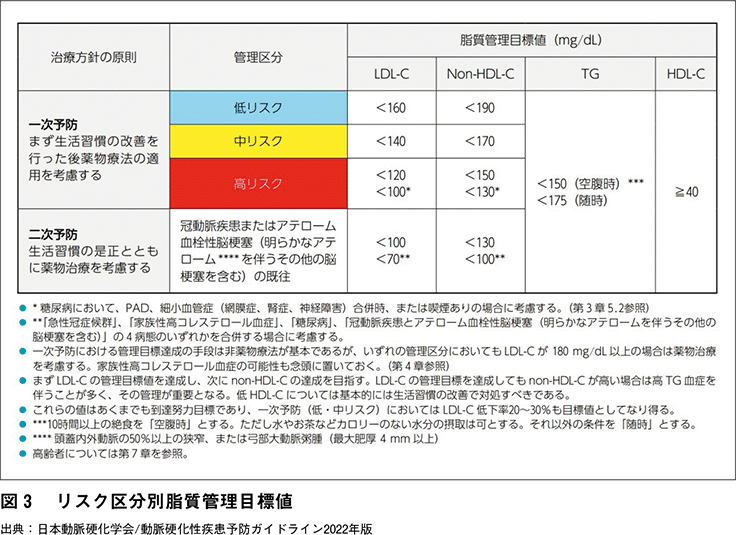

2 糖尿病がある場合のLDL-Cの管理目標値について、末梢動脈疾患、細小血管症(網膜症、腎症、神経障害)合併時、または喫煙ありの場合は100㎎/dL未満、これらを伴わない場合は従前どおり120㎎/dL未満となりました(図3)。欧州ガイドラインの目標値や国内の臨床試験の報告を踏まえ、心血管イベントリスクを有する糖尿病患者の一次予防において目標値が厳しく設定されました。

3 二次予防の対象として冠動脈疾患に加えてアテローム血栓症脳梗塞も追加され、LDL-Cの目標値は100㎎/dL未満となりました。さらに二次予防の中で、「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞の合併」の場合は、LDL-Cの管理目標値は70㎎/dL未満となりました(図3)。国内でアテローム血栓性脳梗塞が増加傾向であり、その再発予防が重要と考えられ、目標値が設定されました。糖尿病はこれまではハイリスクなものだけが対象でしたが、今回からは糖尿病全般においてLDL-C70㎎/dL未満となりました。

4 随時(非空腹時)のTGの基準値が設定されました(図3)。TGは食事の摂取後は値が上昇するなど変動が大きく、これまでは空腹時(10時間以上の絶食)の基準値150㎎/dLしか設定されていませんでした。随時(非空腹時)でも値が高いと将来の冠動脈疾患や脳梗塞の発症や死亡と関係することが疫学調査で示されているため、今回初めて随時(非空腹時)のTGの基準値が175㎎/dLと設定されました。

5 近年の研究成果や臨床現場からの要望を踏まえ、新たに下記の項目が掲載されました。

(1)脂質異常症の検査

(2)潜在性動脈硬化(頸動脈超音波検査の内膜中膜複合体や脈波伝播速度、CAVI:Cardio AnkleVascular Indexなどの現状での意義付)

(3)非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

(4)生活習慣の改善に飲酒の項を追加

(5)健康行動倫理に基づく保健指導

(6)慢性腎臓病(CKD)のリスク管理

(7)続発性脂質異常症「続発性(二次性)脂質異常症に対しては、原疾患の治療を十分に行う」とされ、甲状腺機能低下症など、続発性脂質異常症の鑑別を行わずに、安易にスタチンなどによる脂質異常症の治療を開始すると横紋筋融解症などの重大な有害事象につながることもあるので注意が必要と記載されています。