| NO.13 |

不整脈のカテーテルアブレーションについて

( 3/3 )

札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

下重 晋也さん

4 各種不整脈の治療

カテーテルアブレーションの主な適応疾患について簡単にご紹介いたします。

・発作性上室性頻拍

突然始まり突然停止する規則正しい頻脈発作で、数分から数時間持続します。EPSによりWPW症候群(心房と心室の間に余分な電気回路があるため起こる)か房室結節回帰性頻拍(心房と心室の間に伝導速度の違う電気回路が2本あるため起こる)かの確定診断を行ってから治療を行います。前者の場合はKent束という異常伝導路を焼灼し、後者の場合は遅伝導路を探して焼灼します。いずれもアブレーションの成功率は95%以上です。・心房粗動

電気が右房の三尖弁輪を旋回することにより起きる不整脈で、心電図上は心房の波形が規則的なノコギリ状の波形(鋸歯状波)として記録されます。三尖弁輪と下大静脈の間の部分(峡部という)を回路の一部として通るため、峡部の線状焼灼という方法でアブレーションを行い、成功率は95%以上です。・心房細動

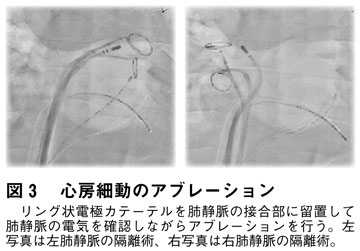

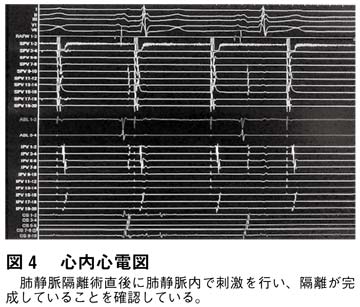

心房細動のアブレーションは、肺静脈接合部を大きく取り囲んで線状焼灼を行う肺静脈隔離術(肺静脈を左房から電気的に隔離してしまう方法)が標準的な方法です。リング状電極カテーテルを肺静脈の接合部に留置して肺静脈の電気を確認しながら行います(図3、4)。心房細動の治療成績(正常の脈の維持率)は一回の治療でおよそ70%/年くらいですが、再発した場合には2回目あるいは3回目のアブレーションで治療不十分な箇所の追加治療を行います。

・心房頻拍

右房もしくは左房から発生する規則正しい不整脈ですが、様々な原因によって引き起こされ、発生源や回路の部位も様々です。治療成績もまちまちですが、カルトシステムなどの3次元マッピングシステムの導入により飛躍的に向上しました。・心室頻拍

心室頻拍の背景にも様々な病気や原因があるため治療法も様々です。安定した不整脈の回路を有するものや、限局した発生源を有するものがカテーテルアブレーションの対象となります。治療成績はやはり原因によって大きく異なります。まとめ

不整脈はありふれた病気でありながら、原因も症状も病態も多彩であり、つかみどころのない病気です。一方で治療法は目覚ましい進歩を遂げており、適切に治療を行えばその多くは根治することが可能となっております。

不整脈に煩わされている多くの患者の皆様が、より進歩した治療の恩恵を受けることができるよう心から願ってやみません。