| No.75 |

「心不全からあなたを守るには」

(2/2)

北海道大学大学院 医学研究院 循環病態内科学教室

教授 安斉 俊久 氏

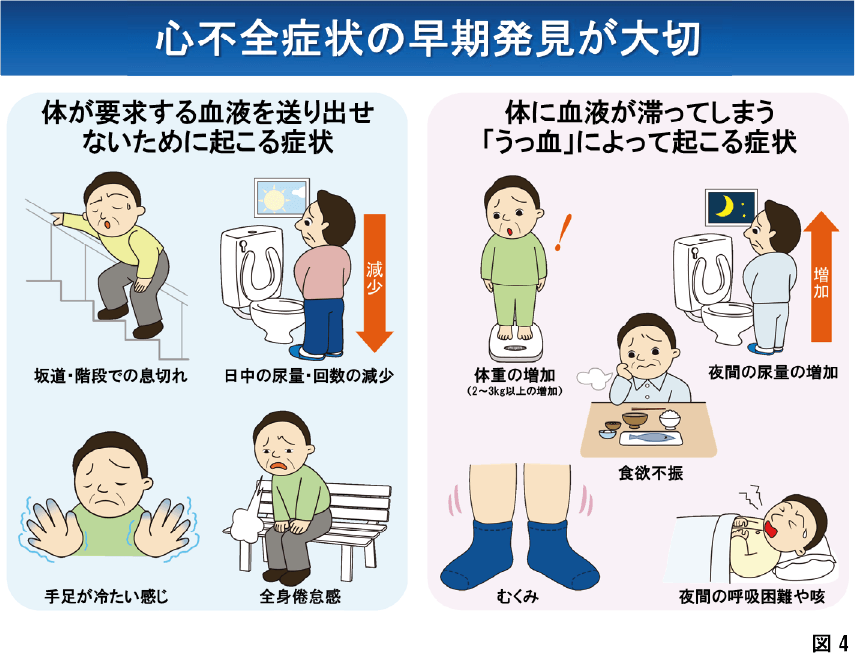

ここまで予防について説明しましたが、心不全を発症してしまった場合には、いかに早く気づいて治療を開始するかが重要です。ここに代表的な心不全の症状を挙げます(図4)。一番頻度が高い症状は、息切れです。今まで階段をとんとん上っていたのが、最近、疲れるようになり、息が切れるようになったというのが多いパターンです。それ以外には、最近トイレに行く回数が少なくなり、1回当たりの尿量が減ったという症状もよくみられます。心臓のポンプ機能が低下すると、腎臓に流れる血液も少なくなるので、日中の尿量、トイレに行く回数が減少します。また、手足が冷たく感じる、全身倦怠感などの症状がみられる場合もあります。

一方、心臓がポンプとして血液を十分くみ取れなくなると、体液、血液が滞り、うっ血が生じます。うっ血が起こると体重が短期間で増加します。通常、幾ら食べ過ぎても1週間で2〜3kgは増えませんのでそのような場合は、うっ血をきたしている可能性が高いので要注意です。また、立っているときには下半身に血液が溜まり、それが下肢のむくみなどを起こすのですが、横になって数時間経つと、下肢の血管外に溜まっていた水分が血管の中に戻ります。すると腎臓への血流が増加して利尿がつき、夜間尿が増加します。むくみなどで溜まっていた水分が、血管の中に戻ることで肺うっ血を起こし、夜間の発作性の呼吸困難、せきといった症状が出現することもあります。

これらの症状があり、医師の診断、検査の結果、心不全の初期の段階であることが分かった場合は、速やかに治療を開始して症状の改善を図ります。そして、その状態を維持し、いかに悪くさせないかが重要です。そのためには、心不全の病態における悪循環の原因となっている交感神経系とレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系と言われるホルモンを薬によって抑制します。もともと交感神経の活性化は、心拍出量を増やすための代償機構ですが、この状態が長く続くことは、心臓に過剰な負荷を加えることになります。痩せ馬に鞭を打っている状態に対しては、むしろ鞭を打つのを控えて馬の体力の回復を図るというのが交感神経を抑制するベータ遮断薬です。この薬により心機能が改善し、心臓突然死も予防できることが分かっています。レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系といわれるホルモンも代償機構の一つですが、分泌過剰が遷延すると心機能をむしろ障害することが知られており、これらのホルモンを抑制するアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)、アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)といった薬剤は、ホルモンを抑制あるいは調整することで症状ならびに心臓の機能を改善します。また、SGLT2阻害薬という薬はもともと糖尿病の治療薬として開発された薬ですが、心不全の患者さんに使ったところ、生命予後が改善し、再入院を防ぐことが分かり、今や心不全の治療薬として欠くことができません。

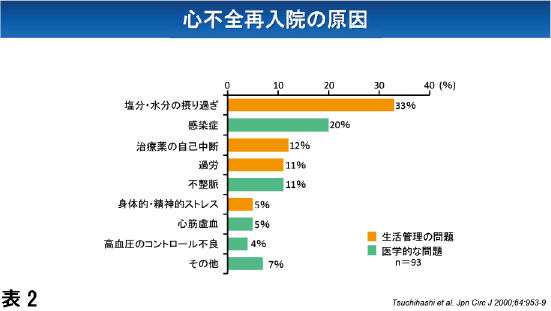

次に、こうした薬物治療によって小康状態になったものの、その後、急性増悪を繰り返すようになってしまった場合にどうするかについて説明します。この段階になると薬だけではなく、本人のセルフケアがとても重要になります。心不全再入院の原因を見ると(表2)塩分、水分の摂り過ぎが原因の3分の1を占めています。また、薬を自己判断で中断してしまい、それがきっかけで再入院する患者さんもいらっしゃいます。身体的・精神的ストレスが原因で急性増悪をきたす場合もあります。これらは、主に患者さん側の問題であり、ご自身で十分に注意すれば避けることができます。

一方、急性増悪をきたす医学的な要因として、感染症があげられます。感染症を予防するためには、手洗い、マスクの着用などに加え、各種ワクチンの接種が重要です。また、心房細動などの不整脈もよくみられる原因です。ある日、急に脈が急に早くなった、リズムが乱れた状態になった、何となく胸がモヤモヤする、などの症状を認めた場合には、医療機関を早めに受診するようにしてください。また、血圧の上昇も増悪因子となりますので、毎日、朝食前と夕食前に血圧を測定し、血圧と脈拍の数値を記録していただければ一番理想的です。それ以外には、心筋虚血が原因の場合もあります。特に心筋梗塞後の心不全の患者さんは、冠動脈に動脈硬化が生じており、心筋に血液が行き渡らなくなると、胸痛などの症状とともに心不全の悪化をきたすことがあります。ただし、糖尿病、高齢の方は胸痛などの症状が出にくいので、体重の増加や息切れの出現などがないかどうか日々チェックすることが大切です。

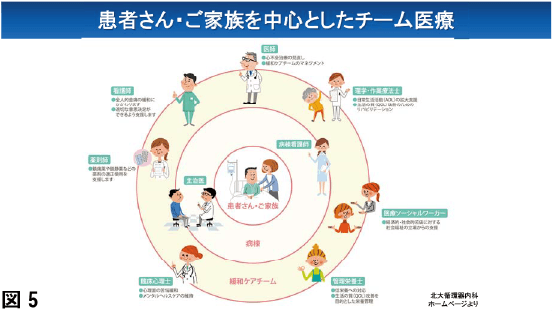

最後に北海道大学病院も参入している「さっぽろ北部心不全ネットワーク」で作成した心不全連携手帳をご紹介します(図5)。患者さんとご家族、そして多職種の医療者間で情報共有をしながら患者さんをサポートするための手帳です。北海道大学病院に入院し、その後かかりつけの先生に戻る場合にも、この手帳を利用して情報を共有します。また、この手帳によって、患者さんご自身が、どんな病気が原因で心不全になったのか、どのような薬を内服し、どういった併存症をお持ちなのか、また、心不全における病の軌跡の中で自分が今どの段階にあるのかを理解していただけるようになっています。

今日のお話で、心不全からご自身を守るためにはどうしたらよいか、お分かりいただけたかと思います。心不全の病態は悪循環によって成り立っていますので、悪循環に陥らないためにも、処方された内服薬の継続、減塩、禁煙、肥満の予防、疲労、ストレスの回避、適度な運動、日々の体重・血圧の測定、などを行っていただき、ご自身で十分に注意してください。

心不全と診断されても、早い段階で治療を開始し、その後、きちんとした生活をすれば、入院をしないですむ方はたくさんいらっしゃいます。私共がチームでサポートいたしますので、心不全から目を背けずに、みんなで心不全を予防していきましょう。