| No.73 |

「元気な心臓を長持ちさせるためのヒント 〜大切な目標値と生活の工夫」

(1/2)

札幌医科大学名誉教授 北海道科学大学薬学部教授

三浦 哲嗣 氏

平均寿命と健康寿命という言葉があります。

平均寿命というのは、生まれたときの0歳児がそのときからどれくらい余命があるかということですが、それ以上に大切なのが健康寿命です。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、介護とか支援を受けずに自立した生活ができる期間のことを指します。

2016年のデータによると、男性の平均寿命は81歳、女性が87歳で、健康寿命は男性が72歳、女性が74歳ですから、男性は人生の最後の9年、女性は13年は何らかのサポートがないと生活ができていないといいうことです。国も我々も、この健康寿命をもっと延ばそうという努力をしています。

本日は、健康寿命とも関連の深い心臓の健康ということをテーマに、タイトルを「元気な心臓を長持ちさせる」としました。胸の中にある心臓は拡張したり縮んだり、1分間に60回あるいは100回、運動すればもっと回数が増えますが、皆さんの体には、第2の心臓があります。第2の心臓はどこにあるかというと、ふくらはぎのところです。一生懸命歩くと、ふくらはぎの筋肉がそのなかの静脈をしごくことで、血液が足から心臓のほうに向かって運ばれます。胸のなかの心臓と第2の心臓と、そして全身の血管が協調して体中の循環が成立しています。歩く、運動するということは、第2の心臓も活発に動かすという仕組みになっているわけです。

運動をすると、筋肉が効率的に酸素を使えるようになって、筋肉の働きが向上します。血糖とか中性脂肪が下がり、代謝も改善します。血管に関しても、血管が酸素の運搬を非常に上手に行い血圧も下がります。無理やり血圧を上げなくても体中に血液が十分回るようにしてくれます。

それから心臓に関しても、血液を送り出す能力がよくなるので、今までできなかった運動が心臓にはあまり負担をかけずにできるようになります。

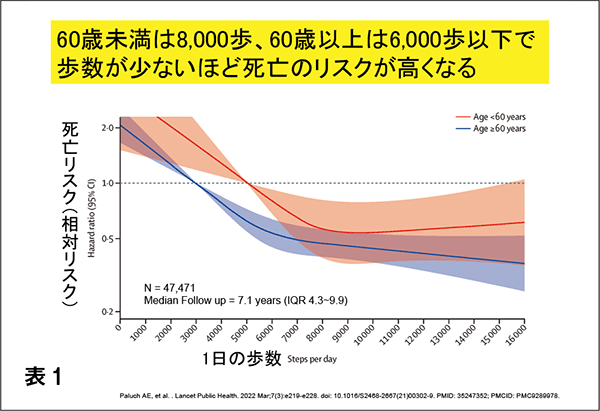

では、どれくらい運動したら良いのでしょうか?これまで色々な報告がありましたが、4万7,000人分のデータを集めた大きな研究が今年発表されました(表1)。60歳未満の方はこの赤いデータ、60歳以上の方が青いデータですが、横軸が1日の歩数で縦軸が死亡リスクです。

ごらんのように、60歳未満の方は8,000歩以上歩いても死亡率はあまり下がらない、つまり8,000歩も歩いたら大体十分ということです。60歳以上だと6,000歩を目指して、現状に合わせて少しずつ努力すれば良いということを示していると思います。

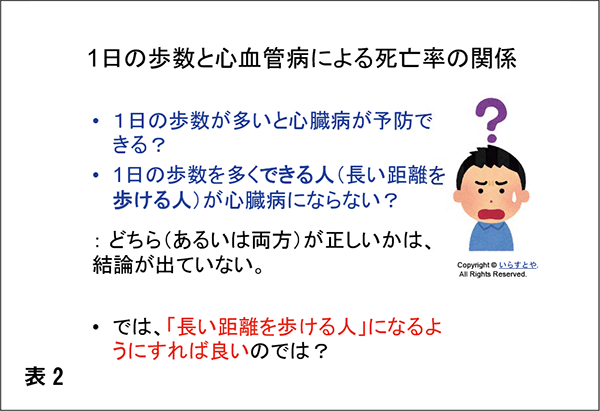

しかし「1日の歩数と死亡率(主に心血管病による死亡率)の関係」(表1)からは、歩くことが心臓病から守っているのか、長い距離を歩ける人が心臓病にならないのかについては、はっきりしたことが言えません(表2)。

つまり、歩くこと自体が心臓を守ることに直接どの程度役立っているかを厳密に調べるには、歩ける人を歩かせた場合と歩かせなかった場合を比べる必要がありますが、そうした研究はありません。

歩くことが心臓病を減らしているのか、歩ける人は心臓が丈夫なのか、それとも両方正しいのか、ということは実は分かっていないのです。

では、当面どうしたら良いかと考えると、ともかく長い距離を歩くことができる体にして運動する、それが元気な心臓を長もちさせることにつながると思います。