| 丂No.73 |

乽尦婥側怱憻傪挿帩偪偝偣傞偨傔偺僸儞僩 乣戝愗側栚昗抣偲惗妶偺岺晇乿

乮2乛2乯

嶥杫堛壢戝妛柤梍嫵庼丂杒奀摴壢妛戝妛栻妛晹嫵庼

嶰塝丂揘巏 巵

丂挿偄嫍棧傪曕偔偙偲偑偱偒傞懱偵偡傞偨傔偵偼岺晇偑昁梫偱偡丅擔杮偼丄尰嵼60嵨埲忋偺抝惈偺30亾丄彈惈偺25亾偑旍枮偵側傝丄旕忢偵戝偒側栤戣偵側偭偰偄傞堦曽偱丄掅塰梴丄憠偣夁偓偺栤戣偑弌偰偒傑偟偨丅摿偵丄崅楊幰偺僒儖僐儁僯傾乮嬝擏尭庛徢乯丄嬝擏偺検偑尭傝丄椡傕庛偔側傞偙偲丄偼寬峃庻柦傪朩偘傞旕忢偵戝偒側栤戣偵側偭偰偄傑偡丅

丂僒儖僐儁僯傾偺梊杊偼偳偆偟偨傜椙偄偐偲偄偄傑偡偲丄傑偢僶儔儞僗偺庢傟偨怘帠偑戝曄戝愗偵側傝傑偡丅塰梴忬懺偲偄偆偺偼丄僒儖僐儁僯傾偺梊杊偩偗偱側偔丄怱晄慡偺梊杊傗怱晄慡偺帯椕偱傕旕忢偵廳梫偱偁傞偙偲偑暘偐偭偰偄傑偡丅

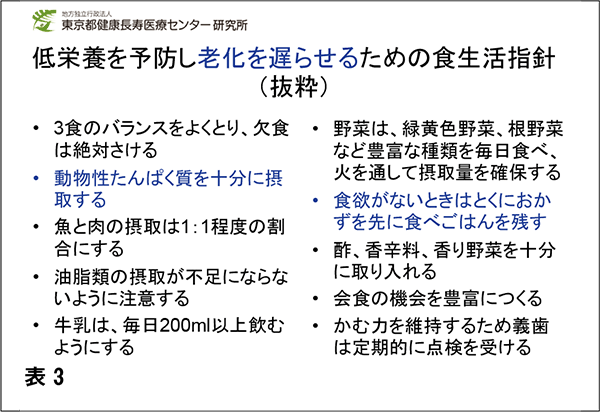

丂偱偼丄嬶懱揑偵偼偳偆偟偨傜椙偄偺偐丄偙偺揰偵偮偄偰傑偲傔傜傟偨傕偺偵乽掅塰梴傪梊杊偟偰榁壔傪抶傜偣傞偨傔偺怘惗妶巜恓乿乮昞3乯偑偁傝傑偡丅

丂偦偺側偐偱偼丄僶儔儞僗偺偲傟偨怘帠傪1擔嶰怘偲傞偲偄偆偙偲丄摦暔惈偨傫傁偔傪廫暘偵庢傞丄怘梸偑側偄偲偒偼丄偍偐偢偩偗偱傕偪傖傫偲庢傞傛偆偵偲彂偐傟偰偄傑偡丅

丂偱偼丄摦暔惈偨傫傁偔幙傪偳傟偔傜偄庢偭偨傜椙偄偺偐偲偄偆偙偲偱偡偑丄彮偟懡傔偵偨傫傁偔幙傪庢傞偲偄偆姶偠偱偡丅偍偍傛偦懱廳1噑摉偨傝1擔1倗埲忋偑傔傗偡偵側傞偺偱丄抝惈偩偲60倗偖傜偄丄彈惈偩偲50倗偖傜偄偱偡丅彮偟婃挘傜側偄偲庢傟側偄偐傕抦傟傑偣傫丅偨偩偟恡憻偑埆偄恖偼丄偨傫傁偔幙傪惂尷偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偑偁傝傑偡偐傜丄傑偢庡帯堛偵憡択偟偰壓偝偄丅

丂偨傫傁偔幙傪偲傞偨傔偵曋棙側偺偑擕惢昳偱偡丅側偐側偐媿擕傪堸傔側偄曽傕偄傑偡偑丄媿擕偺僐僢僾敿暘丄偁傞偄偼丄僠乕僘1偐偗丄僗儔僀僗僠乕僘1枃丄偁傞偄偼丄儓乕僌儖僩1僷僢僋偖傜偄偼丄偄偮傕偺怘帠偵挬梉捛壛偱偒傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

丂墫暘偺栚埨偼1擔6倗乣7倗枹枮偱偡偐傜丄1擔3夞怘帠偲偡傞偲丄暯嬒偟偰1夞偺怘帠偱2倗枹枮偵側傝傑偡丅椺偊偽丄挬怘偺儊僯儏乕偑偛斞丄幭嫑偲偍怹偟偲偛斞丄偦傟偐傜丄攡姳偟偲傒偦廯偑偁傞偲丄偙傟偩偗偱6.8倗偖傜偄偺墫暘偵側傝傑偡丅

丂偙傟傪2倗偵偟傛偆偲偡傞偲丄幭嫑傪從偒嫑偵曄偊偰丄偍怹偟偼偦偺傑傑丄偱傕偍傒偦廯偼傗傔傞丅攡姳偟傕傗傔傞丅偙傫側傛偆側挬偛斞偵側傝傑偡丅

丂寣埑偺娗棟偵偼怘惗妶偑戝曄戝愗偱丄怓乆廤寁偟偨寢壥偱偼丄1擔偺怘墫愛庢傪4.6倗尭傜偡偲丄廂弅婜寣埑丄忋偺寣埑偱5偖傜偄壓偑傝丄僶儔儞僗偺庢傟偨怘帠偵偡傞偙偲偱傕5偖傜偄壓偑傞偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅傑偨丄懱廳傪4噑尭傜偡偲5偖傜偄壓偑傝丄塣摦偺岠壥傕偦傟偔傜偄丄偮傑傝丄墫暘傪尭傜偟偨傝丄尭検偟偨傝丄塣摦偟偨傝偡傞偙偲偦傟偧傟偵寣埑傪5偖傜偄壓偘傞岠壥偑偁傞偲偝傟偰偄傑偡丅

丂巹傕帺暘偱妋偐傔偰傒傑偟偨丅124/84偖傜偄偱偁偭偨寣埑偼丄怘帠偺墫暘傪尭傜偡偙偲偱暯嬒偟偰3傎偳壓偑傝丄僇儘儕乕惂尷偲塣摦乮捠嬑偱偺曕峴嫍棧傪1.4噏偐傜3.5噏偵憹壛乯偱懱廳傪8kg尭傜偡偲丄寣埑偼110/70掱搙偵壓偑偭偰崱傕埨掕偟偰偄傑偡丅

丂崱擔偺栚昗偺偍偝傜偄傪偟偨偄偲巚偄傑偡丅乮昞4乯曕悢偲偟偰丄60嵨埲忋偺曽偼6,000曕傪栚巜偟偰偔偩偝偄丅6,000曕偵側傜側偔偰傕丄偦傟偵嬤偯偗偽嬤偯偔偩偗巰朣棪傪壓偘傞偙偲偑偱偒傑偡丅60嵨枹枮偺曽偼8,000曕傪栚巜偟偰偔偩偝偄丅偙傟偼傕偪傠傫懱挷偑埆偔偰傕曕偒側偝偄偲偄偆偙偲偱偼側偔偰丄偙傟偔傜偄曕偗傞傛偆偵丄懱挷傗懱偺屘忈傪娗棟偟偰偔偩偝偄偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偦傟偐傜丄偨傫傁偔幙偼懱廳摉偨傝50噑偱偁傟偽50倗丄60噑偱偁傟偽60倗偖傜偄偑栚昗丄偙傟偼彮偟寁嶼偑昁梫偱偡丅

丂1擔6倗乣7倗枹枮偺怘墫惂尷偵壛偊偰丄曕偔偙偲傗懱廳偺僐儞僩儘乕儖偱丄寣埑傕120偺80枹枮偵嬤偯偗傞偙偲偑偱偒傞偲巚偄傑偡丅

丂塣摦偲偨傫傁偔幙偲墫暘惂尷偱丄寣埑偲懱廳傪傛偔娗棟偟偰曕偗傞傛偆側懱傪偮偔傝丄栚昗曕悢偵岦偐偭偰曕偔丄偦傟偑崱擔偍揱偊偟偨偐偭偨尦婥側怱憻傪挿帩偪偝偣傞偨傔偺僸儞僩偱偡丅

丂