| No.70 |

心不全ってなんですか?

(1/5)

安斉 俊久氏

北海道大学 大学院 医学研究院 循環病態内科学教室 教授

皆さんは、訃報の記事などで心不全という言葉を目にすると思いますが命にかかわる非常に怖い病気なのに一体何なのか、わからないのではないでしょうか。

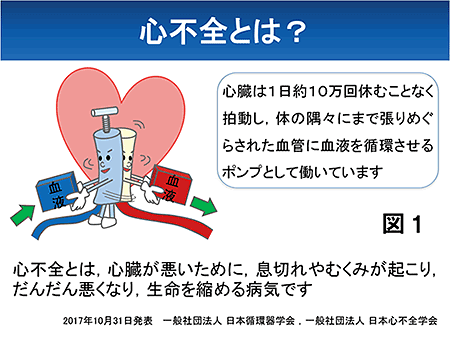

そこでまず、心臓の機能に関して話します。心臓は、1日約10万回、全身の末梢血管から血液を受け取り、それを全身に送り出すポンプの機能を果たしています。でも、このポンプの機能が低下するのが心不全だといっても、わかりにくいかと思います。

そこで、心不全とは、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気という定義が2017年に、学会で提唱されました(図1)。

現在、心不全の患者が特に、先進国において増加しており、その背景には、高齢化社会があります。

米国の年齢別心不全患者のデータによると将来は心不全の半数以上を75歳以上の高齢者が占めると予測されています。

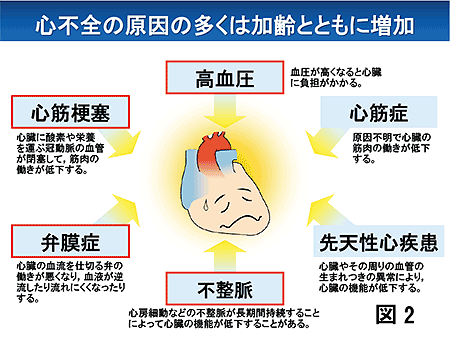

では、なぜ加齢とともに心不全の発症が増えるかというと、原因となる疾患の多くが年齢とともに増加するという背景があります(図2)。

例えば、高血圧だと血圧が高くなり、心臓に大きな負担がかかります。また、心筋梗塞だと心臓に酸素や栄養を送るための冠動脈が動脈硬化によって閉塞し、その結果、心臓の筋肉に栄養が行き渡らなくなり、酸素も行かなくなるので、心臓の機能が低下します。また、弁膜症も年齢とともに増加していき、心臓の血流を押し切る弁の働きが悪くなり、血液が逆流したり、流れにくくなったりします。

心房細動も年齢とともに増える不整脈ですが、こうしたものが長く続くことによって最後には心不全になってしまうことが最近わかってきました。

それ以外の心不全の要因としては、原因不明の心臓の筋肉の病気、心筋症、特発性心筋症と言われるものです。また、生まれつきの先天性心疾患が心不全の原因になりますが、特に、赤の四角で囲った(図2)高血圧や心筋梗塞、弁膜症、不整脈、これらはどれも加齢とともに増加します。したがって、高齢化社会では、心不全の患者が非常に増えることが避けられません。

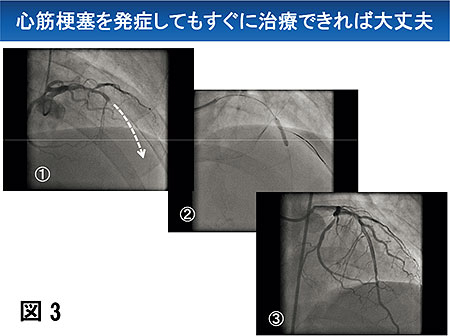

それでは、この中でも大きな原因である心筋梗塞について話します。こちらは、冠動脈造影という検査で来院された心筋梗塞の方の冠動脈の造影所見です(図3)。黒く見えるのが血液の流れを示すのですが、本来、血液が流れるところに流れていません。ここで途切れてしまっています(図3-①)。

このような状況を確認したら、直ちにその閉塞部位を解除します。細い針金状のガイドワイヤーを通して、詰まっているところを内側から風船で膨らませ、金属でできているステントをここに埋め込み、血流を保持します(図3-②)。

こちらが最終的な治療後の血液の流れを示しており、とまっていた血液の流れが改善しているのが確認できます(図3-③)。このように治療できれば、心筋梗塞から心不全になることが避けられます。

ただし、重要なポイントは、なるべく早く治療を受けることです。具体的には3時間以内に治療した場合、発症後心不全になる、あるいは命を落とす患者が15%とすると、これに対して治療まで6時間以上かかると、そのリスクは倍増します。また、我々医療者としても、救急外来でカテーテル治療を受けるまでの時間は来院後原則90分以内というガイドラインを守るように努力しています。速やかに治療できれば、心筋梗塞が心不全になることを防ぐことができます。

では、どうして心不全が起こってしまうのか、その経過について説明します。