| No68 |

糖尿病と心臓病のつながり

(1/5)

三浦哲嗣氏

札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学 教授

本日は、糖尿病と心臓のつながりについて話したいと思います。まず、皆さんは、糖尿病患者は、今、一体どれぐらいの数がいるとお考えでしょうか。

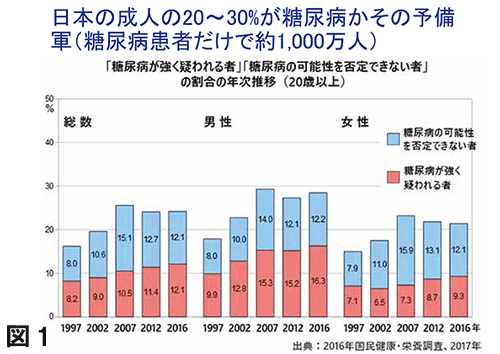

1980年には、全世界に1億800万人の糖尿病患者がいました。4年前の2014年には、4億2,000万人になっています。では、日本ではどうかというと、こういうデータがあります(図1)。左側は男女合わせた数で、真ん中が男性、右側が女性ですが、1997年から2016年にかけて、赤が糖尿病が強く疑われる方、糖尿病の可能性を否定できない方、つまり、糖尿病と糖尿病予備群を合わせると、男性20歳以上では、ほぼ30%、女性も20%ぐらいが糖尿病あるいは糖尿病の予備群となっていて糖尿病だけで約1,000万人います。

糖尿病になって一番困るのは、寿命が短かくなるということです。糖尿病患者の寿命は、糖尿病のない方に比べて10年ぐらい短い状況はこの30年間変わっていません。

もう一つの問題は健康寿命が短いということです。2年ぐらい前の平均寿命は男性が80.2歳、女性が86.6歳ですが、健康寿命、すなわち自立した生活ができるまでの年齢が男性は9年ぐらい短くなっています。つまり、71歳から80歳までの9年間は、介護あるいは助けが必要になります。女性の平均寿命は男性より長いですが、健康寿命から亡くなるまでの時間も12年ということで、この健康寿命をどうすればもう少し伸ばせるかが課題です。健康寿命が短いという原因の多くは、心臓血管病にあります。

それではそもそも糖尿病はどういう仕組みで起こるかというと(表1)、キーワードは、インスリンという膵臓から出るホルモンにあります。

人間が食事をすると、食物が分解されてブドウ糖になり、ブドウ糖が吸収されるためには、膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。

この分泌されたインスリンがどういう働きをするかと言うと、脳、筋肉、脂肪細胞や肝臓など、ブドウ糖を細胞組織に取り込むためにはインスリンが必要になります。糖尿病とは、このインスリンが膵臓からうまく出ない、不足しているか、あるいは、うまく働かない状態をインスリン抵抗性と言って、これが糖尿病の大きな原因なのです。

まずインスリンが出ない場合は目の前をブドウ糖が通っても、細胞は黙って見ているしかありません。

一方、インスリン抵抗性の亢進、インスリンがうまく働かない場合はインスリンが全くないよりはましですが、細胞がブドウ糖を取り込めないので、正常な場合に比べて非常に多くのブドウ糖が血管の中に残ってしまいます。その結果、血液の中の血糖が高くなってしまいます。

健康な人は朝食をとると血糖は上がるが、時間とともにインスリンが出て、インスリンがブドウ糖を細胞の中に取り込ませるので血液中の血糖はなくなっていきます。お昼ご飯、夕食後、いずれも、ご飯を食べた後、一時的に上がりますが、高くても140ぐらいのレベルから正常の100以下のレベルになります。

しかし、糖尿病になると、朝食後血糖が高く、お昼になっても完全に戻りきらず昼食後も夕食後も上がったまま、血糖が一日中高い状態が続くことになります。

糖尿病予備群の方は、この正常と糖尿病の方のちょうど中間のようなパターンをとるわけです。