| No68 |

糖尿病と心臓病のつながり

(2/5)

三浦哲嗣氏

札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学 教授

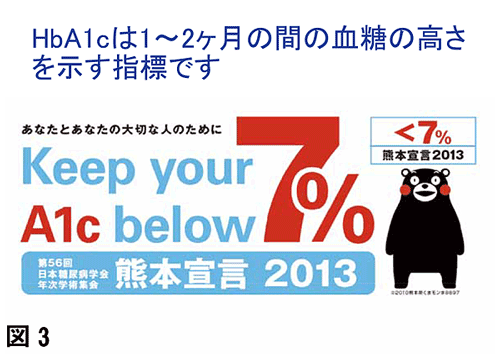

では、どのように糖尿病と診断するかというと血糖の値をヘモグロビンA1cという指標を使って診断します(図2)。空腹時の血糖が110未満、あるいは、75グラム糖負荷試験という、病院で75グラムのブドウ糖を飲んで、2時間後に血糖が140未満であれば正常というぐあいに判定します。一方で、糖尿病患者は、空腹時の血糖が126以上、あるいは、2時間値が200を超えるもの、いずれかを満たすと糖尿病型と言います。

もう一つは、ヘモグロビンA1cが6.5%以上で血糖値も高い場合に糖尿病と診断します。

このヘモグロビンA1cというのは一体どんなものかというのは次に示します。

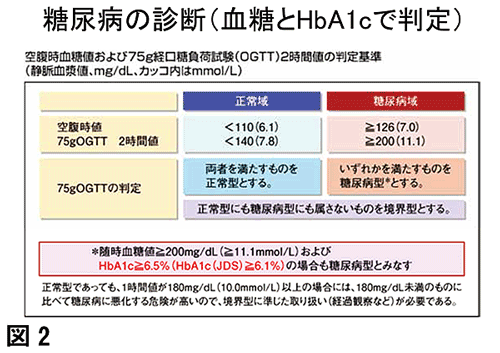

血液の中で体中に酸素を運搬している赤血球にはヘモグロビンという色素があります。そして高血糖が長い間続くと、ヘモグロビンと糖が結合して、ヘモグロビンA1cになります。一カ月、二カ月血糖が高い状態が続くと、これがどんどんふえていきます。

このヘモグロビンA1cの値をはかると、一、二カ月間、どれぐらい血糖が高かったかという指標になりますので、高ければ高いほど血糖が高いということになり、血糖が高いほど糖尿病の合併症がふえていきます。そこで糖尿病の合併症を減らすために、ヘモグロビンA1cを7%未満にしようという熊本宣言というものが2013年に出されました(図3)。

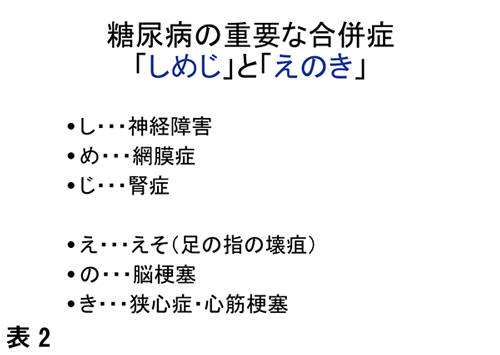

次に糖尿病の合併症とは一体どういうものがあるかということを語呂合わせで示したいと思います。しめじもあればえのきもあるという語呂合わせを使います(表2)。

しめじの「し」というのは、神経の症状です。神経が糖尿病によって障害をされて、手足がしびれたり、こむらがえりが起こります。しめじの「め」は、目の症状で、網膜症です。これは、最後の場合は失明に至るということになります。「じ」は腎臓の症状です。後ほど少しお話ししますけれども、腎臓も糖尿病によってだんだん悪くなってしまいます。

えのきの「え」というのは壊疽です。足の血流が十分でなくなって、腐ってしまう壊疽の状態です。「の」は脳卒中です。「き」というのは、これも後ほど少し詳しくお話ししますが、虚血性(きょけつせい)心疾患という狭心症や心筋梗塞のことを言います。これがしめじとえのきです。

糖尿病の合併症というのは血糖が高くなったら、すぐ発症するわけではありません。二、三年で心筋梗塞になる場合もありますが、自覚症状がないまま5年、10年後に発症することもあります。

神経障害、壊疽も同様であり、腎不全の場合は、約5年から15年ぐらいかかって発症します。網膜症になるのも5年以降に発症することが多いのですが、この間、自覚症状がなく、次第に病気が進んでいくのが一番の問題です。なかなか自分では気がつかず、血糖をはからなければ糖尿病の合併症の危険はわかりません。

それから、いろいろな場所に合併症が出ます。神経、目、腎臓、足の血管、心臓などです。

本日の主題である糖尿病はどういう心臓病、血管病と関係しているかを説明します。

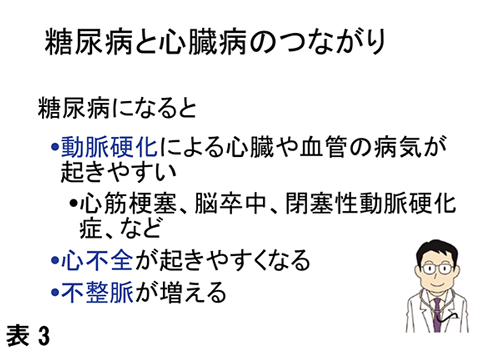

糖尿病になると、まず、動脈硬化が進みやすくなるので、心臓や血管の病気が起きやすくなります。心筋梗塞、脳卒中、閉塞性動脈硬化症、これは足の血管が狭くなったり詰まりやすくなるとともに心不全もふえていきます(表3)。

もう一つは、心房細動といったような不整脈もふえるなど心臓に対する影響も、このように非常に多岐にわたっています。

一番有名な動脈硬化とは、動脈がかたくなるだけではなくて、もろくなる病気で、脳の血管に起これば脳梗塞や脳出血が起きますし、心臓に起これば狭心症、心筋梗塞、それから、大きな大動脈に起これば大動脈瘤になります。