| No64 |

心疾患と運動

(6/9)

絹川真太郎氏

北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学講師

さて、心臓リハビリテーションの話をしてきましたが、次に、心臓病とスポーツの話をしたいと思います。

皆さんはスポーツをやらないかもしれませんが、ご家族などを含めて心臓病とスポーツを考えてみてください。心臓病の患者は、病状の悪化を恐れて運動を禁止される傾向にありましたが、最近では、運動によって患者のQOLが改善することが明らかとなり、むしろ、許容範囲内での運動、スポーツへの参加が奨められています。

運動、スポーツの許容範囲というのはなかなか難しいのですが、体を動かすという点では、何もスポーツだけではなく、レクリエーションも同じです。もっと言えば、日常の生活の活動、体を動かすという点では仕事も同じです。自分はスポーツはしないが、動かないという人はいません。同じようにどれぐらいの活動、運動、スポーツが自分の体に合っていて、どこまでやれるのかというのはいつでも考えておく必要があります。

ある特定の心疾患患者の運動許容の最終判断は、患者を取り巻く環境も考慮して、担当医と患者本人が行うものです。考え方としては、実施する運動、作業の強度と心臓病の重症度、運動能力を考えます。そして、病状が悪化するリスクをはかりにかけて、どういう運動が適しているのかを考えなければなりません。

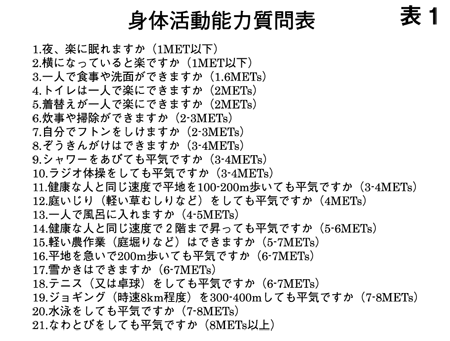

日常の外来では、身体活動能力質問表(表1)というものを使って、患者はどれぐらいまで活動することができているのかを推測することができます。日常生活のいろいろな場面で行う活動で、運動能力の指標である酸素摂取量という数字が割り当てられます。例えば、自分で布団を敷くことができるか、シャワーを浴びても平気かなどを患者に聞いて、ここができるようなら、このぐらいの運動能力があるのだと数値化することができます。数値化することによって、その患者のより客観的な運動能力を見ることができます。

有酸素運動のレベルは、患者、被験者によって違いますので、有酸素運動のレベルがどれぐらいなのかをわかった上で運動、活動のレベルを決めていくことが大事です。