| No64 |

心疾患と運動

(4/9)

絹川真太郎氏

北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学講師

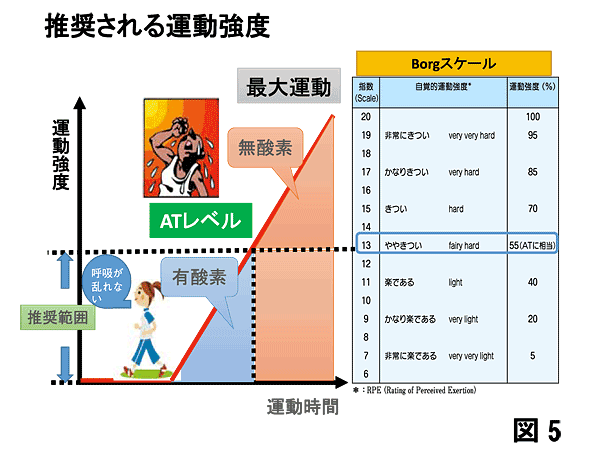

さて、推奨される運動強度において最大の半分ぐらいのところに、ちょっと難しい言葉になりますが、嫌気性代謝閾値(AT)というポイントがあります。(図5左)これ以下の強さの運動は、有酸素運動と呼ばれています。このように、有酸素で行える運動は、心臓病があっても比較的安全にできることが知られているわけです。これを超えると、酸素を使わないでエネルギーを発生させる無酸素運動になり、体の中に乳酸がたまって疲れを感じます。この運動の検査をすると、安全に運動、活動するレベルがはっきりわかります。

全身の機能を改善する近道としては、有酸素運動を定期的に行うことが、安全で、なおかつ健康増進にとって最も効果的な運動ということになります。

そして、ボルグ・スケール(図5右)、自覚的運動強度と呼ばれスケールがありますが、ややきつい程度の運動をお勧めしています。例えば、一緒に歩く人がいて、少し会話ができるぐらいの速度で歩く、これがややきついぐらいの運動強度になるので、そのような運動を毎日続けることが非常に大事です。

では有酸素運動がなぜ大事なのかというと、無酸素運動を行うと、交感神経がぐっと強く働くようになります。

交感神経というのは、例えば、緊張したときにどきどきします。そのようなときに強くなる神経が交感神経です。無酸素運動レベルの運動をすると、交感神経の働きが非常に強くなり、副交感神経の働きが弱くなります。交感神経の働きが強くなると、いろいろな心血管病が起こりやすくなります。交感神経の働きが強くなるところまでの運動をせずに、有酸素運動を毎日することが健康増進に最も役立ちます。