| No64 |

心疾患と運動

(3/9)

絹川真太郎氏

北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学講師

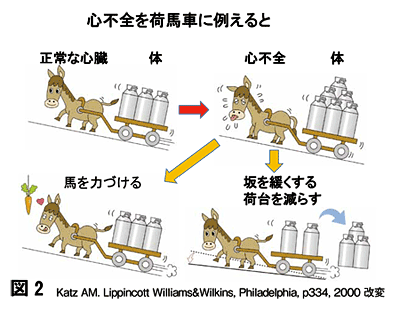

もう一つ、心不全のことを荷馬車に例えて説明します。(図2)正常な心臓のときには、馬がミルクを積んで、馬車として引っ張って坂を元気に上っていくことができますが、心臓が弱ると、坂を上るのが非常にきつくなります。そこで、お薬を使って坂を緩くして、ゆっくり上ってもらおうという治療をします。あるいは、荷物を少し減らしてもらおうという治療をすることによって、緩やかな坂を少しずつ上っていくことができるようにするのが心不全という病気の治療ですが、今日はお薬の話はしません。今大事なのは、心臓リハビリテーションと言われている治療だと思います。

昔は、心臓病と言われたら、とにかく安静にするのが第一です、家の中から余り出ないようにゆっくりしておきましょうねと、言われていた時代が長く続きました。ただ、そうやっていると、全然動けなくなり、全身的にも気持ち的にも余りよろしくないということがわかり、心臓病の人も、適切に処方すれば、安全に運動することができることがわかってきました。

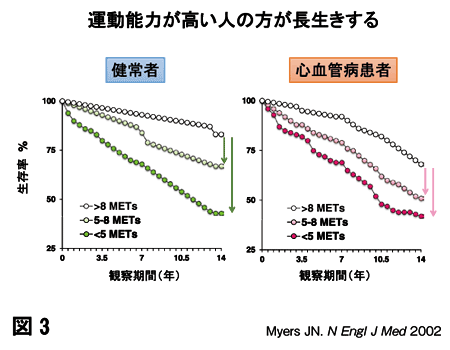

運動能力というのは、健常者、心臓病の患者のいずれにおいても、運動能力が低い人ほど長生きできないことが知られています。(図3)METsとは運動能力を表す指標ですが、運動能力が低い人のほうが寿命が短くなっています。これは、病気がない人でもそうですし、心臓病の人でも同じように報告されています。それから、今お話した運動能力というのは持久性の高い運動の話ですが、筋力一つをとっても、筋力が高い人と筋力が低い人を見てみると、筋力が高い人のほうが長生きできることが知られています。

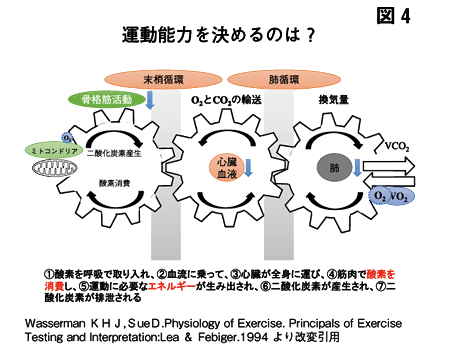

それでは、運動能力はどうやって決められているのか説明します。人間は、酸素を肺に取り入れ、血液の流れに乗せて心臓まで運びポンプの役割を果たして、末梢の筋肉まで運びます。ここで酸素をエネルギーに変えるという作業をします。そのエネルギーを使って筋肉を収縮させます。それから、二酸化炭素が産生されて、逆向きに通って、呼吸として二酸化炭素が外に出されます。酸素とエネルギーを得て二酸化炭素になる一連の流れによって運動ができるわけです。(図4)

このように、肺、心臓、筋肉がきちんとうまく連関して働くことによって運動を行うことができます。したがって、どこかに機能異常が出ると運動能力が低下します。

実際に運動能力をどうやって測るかと言うと、病院あるいは体力検査をする場所で、自転車を使った運動能力測定を行います。これは、病気がない人でも、ぜひ受けることを勧めます。運動する時間が長くなるほど、少しずつ負荷がかかる自転車を使いマスクをして運動します。そして酸素濃度、二酸化炭素濃度を測って体の中にどれぐらい酸素を摂取することができたかによって運動能力を決めます。

この検査をすることで、ふだん安全にどれぐらい活動することができるのかを知ることができます。