| No58 |

ノーベル賞と私の健康法

(3/8)

鈴木 章氏

北海道大学名誉教授

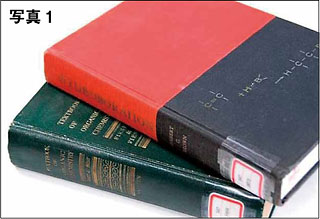

もう一つは、上の赤と黒の本です。

私は、北大の大学院に入って、化学、有機化学を専門にしました。私の師事した先生は、有機化学の主任教諭で北大の総長を3期勤め、北大中興の祖といわれた杉野目先生です。

私は、大学院を修了し、幸いに助手になれました。昭和34、5年になると、日本政府は石油化学を含めた重化学工業の振興を図りました。日本の振興のためにその領域をうんと盛んにしようという計画のもとに、日本中の大学の理科系の中に科学系の学科をふやした時期がありました。そのころ、北大には理学理科学科、工学部には応用化学科、農学部には農学化学科と各学部に化学系の学科がありましたが、さらに学科をふやして、理学部の中に第2化学科、工学部の中には合成化学工学科ができました。

そのころ、工学部の合成化学工学科で教授をされた先生から私に助教授で来ないかと勧められましたので、理学部の先生に了解を得て工学部に移りました。

そんな頃ある日、丸善に行って化学の本棚を見ていますと、装丁が赤と黒の変な本(写真1上)があるのです。これは何かと思って取り出してみたら、背表紙に『ハイドロボレーション』と書いてありました。著者はハーバート・C・ブラウンという方です。こののち、私が2年間留学して勉強させていただいたアメリカの恩師です。

今日は化学の話はあまりしませんが、ハイドロボレーションというのは、有機のホウ素、原子記号ではBと書きますが、炭素とホウ素がくっついた有機ホウ素化合を合成する反応のことをハイドロボレーションと言います。有機ホウ素化合物は、もちろん前からわかっていたのですが、その先生が書かれた本がおもしろそうなので夕食後、この本を読み出したところ、非常におもしろくて、専門書を徹夜して読むことはあまりないのですが、この本はそういう一冊であります。そういうことで、ハイドロボレーションは非常におもしろい反応だと思いました。

私は、理学部から工学部の助教授として移りましたが、出来たばかりで合成化学工学科には学生がまだいません。そこで工学部長と呼んでくださった教授から、今、君には時間があるから、留学したらどうだと勧められました。そこで、私は、ブラウン先生に手紙を書いたのです。この本を読んで非常におもしろいと思ったので、先生のところで勉強したいと書きましたら、来たまえということで、1963年に家内と小さな女の子2人を連れて、4人でアメリカに行くことになりました。

そのころは外国に留学するのは、それほど容易ではありませんでしたが、幸い、ブラウン先生のお招きで、1963年から1965年まで2 年間、アメリカのパデュー大学に入学しました。パデュー大学は、シカゴから120マイルぐらい南に下がったインディアナ州ラフィエットにある大学です。

ブラウン先生は、既に有名な方でしたので、私以外にも世界中からブラウン先生の研究室に留学を希望されて、ハイドロボレーションの研究をしていた若い研究者がおりました。私は博士研究員ですから、研究だけをやっていけばいいという非常に恵まれたポジションで、そこに2年間勤めました。

若い研究者の大部分は、ハイドロボレーションの反応は非常におもしろい反応だが、そうしてできる有機のホウ素化合物は非常に安定しており、それは逆に反応性があまりよくないため有機ホウ素化合物を使って有機合成に利用することは不可能であろうと考えておりました。しかし、私は何とかして安定した有機ホウ素化合物を有機合成の原料として使える方法はないかといろいろと研究しました。1965年4月に札幌に戻り、北大で研究を始めたのですが、幸い、私のところにいた学生たちと研究した結果、安定しており反応しにくい有機ホウ素化合物もある反応条件を検討すると、有機合成に使えることがわかってまいりました。

その一つが有機ホウ素化合物と有機ハロゲン化合物のクロスカップリング反応です。実は、これがその後の2010年にスウェーデンで私がノーベル賞をもらうことになった反応です。その反応を見つけていなかったら、またこの本『ハイドロボレーション』を読んで有機化学に興味を持たなかったら、私はノーベル賞をもらうことはなかったと思います。有機ホウ素化合物と有機ハロゲン化合物をカップリングさせます。これには、金属のパラジウムという触媒を使いますが、それだけでは反応しないので、それに塩基を加えます。この塩基を加えるのが私の大きな発見でした。これによって有機合成に使えるようになり、この反応が非常に有用であるとなりました。