| No48 |

京都新発見

〜お寺、診療所そして禁煙〜

(3/6)

ということで、その発起人の中心になりましたお寺が我が本山の永観堂ということであります。京都新発見4番目というのが、京都ではお寺の坊さんが病院をつくって、大学までつくってくれたと。こういう歴史的なことがあります。

この本山の禅林寺永観堂ですけれども、ぜひ京都に来られたら寄っていただきたいと思います。永観堂は何年か前にJRのキャンペーン「そうだ 京都行こう」のときのポスターになりましたね。もみじで非常にきれいなところです。もみじの永観堂。与謝野鉄幹と晶子がここで会ったということですが、非常にもみじがきれいな池があります。東山の永観堂という、禅林寺の別名が永観堂というふうに言います。永観律師というのが建てられたので永観堂というんですけども、正式な名前は、私のとこの派で使っていますように禅林寺派の禅林寺という言葉になります。

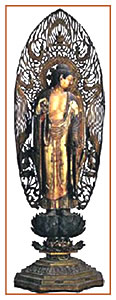

ここにはみかえり阿弥陀如来という非常に珍しい仏さんがあります。阿弥陀さんなんですけど、正面を向いてられるんじゃなくて、左をちょっと見てはるんですね。正面からお参りするんですけど、我々のほうを向いておられない。これは何でかご存じですかね。これはそっぽを向いてはるのと違うんですよ。そっぽを向かれたらしゃあないのですけれども、これはいろいろ話があるんです。永観律師いいますお坊さんが正面を向いてはるご本尊の阿弥陀さんを拝んでいるときに、暗いところでいろいろいろいろ悩んではったら、その仏さんが前に出てきて、ぱっと左を振り向いて、「永観遅し」と言うてね、「おまえ、おれの後についてこい」言って、こうして振り返らはった、そういういわれのある仏さんですよね。そっぽを向いてはるんじゃなくて、振り返って「私の後についてきなさいよ」というふうに言ってはる阿弥陀さんです。非常に珍しい阿弥陀さんなんですけど、一度お参りされますと、非常にその辺の意味がわかっていただけるのじゃないかなと。この本山にあるだけじゃなくて、全国的にも何体かあるみたいなので、そういう信仰というのがある時期あったんかなというふうに思いますね。ここは我々の本山だから宣伝するわけじゃないのですけど、そういう意味で永観堂というところにはこういう珍しい仏さんがございますんで、ぜひまた覚えておいていただいたらいかがかなと思います。

永観堂の中の国宝に山越阿弥陀如来というのがありまして、山を越えて阿弥陀さんがおられる。じゃあ何でその阿弥陀さんがおられるかというと、仏教関係の方はご存じだと思うんですけど、臨終に際して浄土宗なり真宗なんかでは西方に極楽浄土があるということで、西の山の向こうに阿弥陀さんがお迎えしてくださっている。そういう山越の阿弥陀如来像というのがあります。そして観音さん、勢至さんというのが横にいるわけです。

国宝 山越阿弥蛇如来像 これは国宝で、非常に古い平安末期の作なのです。じゃあ何でこういう山越の阿弥陀如来、こういう仏さんがあるか、どういうことに使われていたのか。実際に昔の本の絵もあるんです。絵やとちょっとわかりにくいんで、龍谷大学がつくっているものをお借りしました。亡くなっている患者さん、亡くなりつつある患者さん、そこに看護人という僧侶が横につきまして、この阿弥陀さんをおまつりして、五色の糸がずうっとその病人さんの手につながっているんです。こういうスタイルが、昔臨終の際に儀式として行われていた。

皆さん、最近はやりの「おくりびと」では、こういうプロセスは全然そういうような格好で紹介してないんですけど、昔からやはり亡くなった方をお送りする儀式というのがあって、そのように使われていた。私自身在宅で患者さんを看取るということは非常に大きなテーマにしていまして、今まで五、六十人の方はもう在宅で看取っています。これは恐らく平安時代に行われていた儀式ですけど、こういう儀式があるということで、それを実際自分の患者さんでもできるケースがあります。亡くなっているその手に五色の糸をつないで、そこのお仏壇の仏さんに手をつないで、これと同じスタイルです。それをずっとつないで臨終を迎えられたというような方があります。これは在宅で臨終を迎えるのですけども、昔行われていた臨終儀式、現代でもこういう儀式があっていいのかもしれません。ビハーラという施設ではこういう儀式をされているケースもあるかと思います。こういう儀式は我が国においてもお坊さんが医療をしていたために、単に亡くなってからの出番じゃなくて、患者さんがもう息の絶え絶えのところから僧侶が入ってきて、医師の役目もしながら、そういったことをやっていたという歴史があるということを知っていただきたいためにお見せしたわけです。

現代でもそういったことが十分できるのだと。病気は病気、そこから先の死に至る過程はもう別というようなことじゃなくて、そういったことを含めて我々僧侶が本来は行なっていた仕事であるということ、自分自身でもできるだけそういうことをやりたいというふうに思っているのが私の大きなテーマであります。在宅で患者さんを看取った場合、もうほとんどの場合、しんどい、苦しい、そういう過程じゃなくて非常に安らぎのある臨終を迎えられます。