|

|

NO.9 |

末梢動脈疾患について

(3/3)

旭川医科大学

循環呼吸医療再生フロンティア講座

特任准教授 住友 和弘氏

4 治療

ASO治療の基本は、動脈硬化のリスクコントロール(生活習慣と生活習慣病の予防とコントロール)、虚血への対処、臓器リスク評価と言えます。

・生活習慣の見直し:動脈硬化リスク軽減を目的に禁煙、高血圧症予防のための減塩、糖尿病予防のためのカロリー制限、脂質食の制限、運動習慣の見直しが挙げられます。

(1)薬物療法

①抗血小板薬のシロスタゾール、アスピリン、クロピドグレルなどが用いられます。間欠性跛行改善、血栓予防作用があります。

②プロスタグランジン製剤、サルポグレラートなどが血流改善、間欠性跛行改善作用を目的に用いられます。

③スタチン、EPAなど脂質をコントロールする薬剤も動脈硬化抑制、心血管イベント抑制目的で使われます。

(2)理学療法:間欠性跛行患者さんに対しては監視下で運動療法や温熱療法などを行います。

運動療法は、Fontaine II度の間欠性跛行の初期治療に有効で、側副血行路が発達し血流が改善するため下肢筋肉の血流障害による疼痛の改善、間欠性跛行改善が期待できます。週に3回、1回30~60分、歩行訓練と安静を繰り返します。

温熱療法の代表的なものとして、炭酸泉足浴があります。炭酸が皮膚に付着することで血管拡張が促進され、血流量の増加を促します。安全性が高く、施行も容易ですが、治療効果の持続性がないので他の治療と併用が必要です。

(3)血行再建(外科的治療、血管内治療):重症下肢虚血で日常生活に支障を来たし運動療法、薬物療法で十分な効果が得られない場合、病変に近位病変の疑われる場合には血行再建を検討します。その方法には、外科的治療と血管内治療があります。

手術目的は、「肢機能の回復」と「足肢切断の回避」にありますが、ASO患者の肢虚血重症度と治療目標、動脈閉塞部位と範囲、併存疾患重症度、再建血管の開存率、生命予後などを考慮して検討する必要があります。

(4)ASOの手術には次の3種類があります。

①血栓内膜摘除術(thrombo endarterectomy;TEA)

・閉塞部の血管が太く、短い範囲の場合には、血管を切開し、閉塞部の動脈硬化病変(血栓)と肥厚した内膜を取り除く。

②バイパス術

・閉塞部位を迂回するために血管を移植方法であり、血管が完全に閉塞して、カテーテルによる治療が困難な症例に行われる。

・代用血管には、ポリエステルやテフロンなどでできた人工血管と、体内の取り除いても支障がない血管を用いる自家代用血管がある。(図4)

③交感神経切除術

・交感神経を切除することで、血管の拡張を促し、血流を改善させる。

※症状の改善は一時的なものであるため、TEAやバイパス術での血行再建が困難な症例に使う。《下肢切断》

下肢の壊死が重症で、内科的治療や外科的治療による血行再建が不可能な場合に、救命を目的として切断が行われます。しかし、切断後は日常生活動作やQOL(quality of life)の低下が著しく、生命予後も悪いことから、早期の適切な治療と管理による下肢切断の回避が重要です。

血管内治療は、カテーテルを用いて血管の狭窄および閉塞部をバルーン(風船)又は、ステントを用いて病変部を拡げる治療を言います。

近年では、カテーテルなど医療材料の進歩により、血管内治療成績も向上し、治療法の選択肢も多様化してきています。

(5)血管内治療の種類と適応

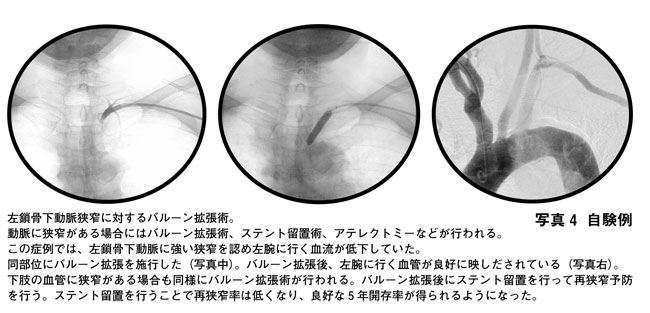

①バルーン拡張術(写真4)

・バルーン付きのカテーテルにより閉塞部分を拡張する。

・血管内治療の最も一般的な方法で、特に限局性の狭窄病変に有効です。(5年開存率70%)

②ステント留置術

・円筒形の金属製ステントを血管に挿入する。

・バルーン拡張型と自己拡張型などのステントがある。(5年開存率85%、再発率10%)

・血管内治療再発例、広範囲閉塞例、石灰化病変、広範囲多発性狭窄、偏心性狭窄性病変、バルーン拡張不十分例、合併症(急性閉塞・内膜剥離・解離など)発現時

③アテレクトミー(atherectomy)

・病変が硬く、バルーンやステントが適さない場合に、突出した血栓内膜部分を削る。

・場合により抗血小板薬を併用する。

・偏心性の狭窄、バルーン後の残存狭窄、ステント留置後の再狭窄に有効。

カテーテル治療は、腸骨動脈領域における動脈病変で、初期成功率、5 年開存率とも高く、最も適した治療法です。一方、大腿・膝窩動脈や末梢の動脈病変においては、可動部であるためステントの破綻が非常に多く、血管内治療よりも外科的手術の方が、よい治療成績が示されています。5 おわりに

動脈硬化症は全身の血管病と言え症状がないまま進展し、臓器の虚血にともないASO、脳卒中、心筋梗塞などの症状が出現します。

脳卒中や心筋梗塞では症状が出た時には深刻な後遺症を残すことがあり、動脈硬化リスクの軽減を日頃から心がける必要があります。

ASOが重症化すれば下肢の切断を余儀なくされ、日常生活に支障を来たすだけではなく他臓器の動脈硬化疾患のリスクも高いと言われています。

動脈硬化が進展してからでは血管をもとに戻すことは難しく、動脈硬化にならない生活習慣の見直し、すなわち禁煙、運動の励行、減塩、適切なカロリー摂取、脂質を取り過ぎない、適度のアルコール摂取など日頃から注意を払う必要があります。

生活習慣病をお持ちの方は、定期的な動脈硬化検査(ABI)をお受けになることをお勧めします。