| NO.16 |

高血圧のガイドライン2010 臓器障害を合併する高血圧の治療

(3-2)

手稲渓仁会病院 総合内科部長

浦 信行

脳血管疾患を合併した

高血圧の降圧薬の選択

冠動脈疾患を合併した高血圧の 降圧薬治療開始基準、降圧目標値脳血管疾患の1次予防効果に関しては、利尿薬、Ca拮抗薬、レニン・アンジオテンシン(RA)系阻害薬のACE阻害薬とアンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)の何れもがエビデンスがある。2次予防に関しては前掲のPROGRESS研究からAHA /ASA(米国)のガイドラインでは利尿薬単独および利尿薬+ACE阻害薬を推奨している。MOSES研究(Schrader J, et al. Stroke 2005;35:1218)においては降圧効果は同等であったが脳血管イベントはCa拮抗薬群よりARB群で少なかった。ESH-ESC2007では、降圧療法のメリットの大部分は降圧自体に異存したものであるとし、前掲の降圧薬の総ての種類が推奨されている。JSH2009でも同様の見解となっている。

冠動脈疾患の至適降圧 目標のエビデンス冠動脈疾患を合併した高血圧は、各段階の高血圧だけでなく正常高値血圧に至るまで高リスク群に分類される。従って、高血圧の範疇に入る例は生活習慣と同時に薬物療法の開始となる。正常高値血圧の範疇に入る例は狭心症の場合は、降圧治療の観点からと言うよりも心筋虚血の治療の意味からβ遮断薬やCa拮抗薬を使用することとなる。正常高値血圧の範疇に入る心筋梗塞後の例では、後述するように降圧目標値が130/80mmHgと、この度のJSH2009で下方修正されたので、数ヶ月の生活習慣の修正を行った後に目標降圧値に到達しなかった場合は降圧薬を使用する。

JSH2009では心筋梗塞後の例だけが降圧目標130/ 80mmHg未満と下方修正された。この背景に関してJSHのステートメントを引用する。

1.現時点で冠動脈疾患合併高血圧の至適降圧目標についてのエビデンスは十分ではない(降圧 目標に特化した前向き大規模試験はほとんどない)。

(ア)プラセボ対照試験の多くで、血圧を低めに下げた方が心血管イベント発症は少ないことが示されている。

①EUROPA研究:133/80よりも128/78mmHg

Fox KM, et al. Lancet 2003;362:782.

②ACTION研究:144/81よりも137/77mmHg

Lubsen J, et al. J Hypertens 2005;23:641.

③CAMELOT研究:130/77よりも124/76mmHg

Nissen SE, et al. JAMA 2004;292:2217.

④JMIC-B研究:146/82よりも136/77mmHg

Yui Y, et al. Hypertens Res 2004;27:181.

(イ)冠動脈血管内エコーを用いた検討(CAMEROTサブ解析)では、冠動脈プラークは達成血圧値が低いほど退縮し、120/80mmHg未満で初めて有意な退縮が得られた。

Sipahi I, et al. J Am Coll Cardiol 2006;48:833.

(ウ)132/76から129/74mmHgまで降圧してもさらなる有用性は認められないという研究もある。

The PEACE trial investigators. N Engl J Med 2004;351:2058.

2.冠動脈疾患の至適降圧目標値を検討した唯一の前向き試験であるHOT研究では、少なくとも達成血圧値が125/75mmHgまでは、J型現象は認められない。

Hansson L, et al. Lancet 1998;351:1755.

※INVEST研究やVALIANT研究の後付け解析では拡張期血圧が70mmHg未満となると心筋梗塞発症リスクが増加した。

Messerli FH, et al. Ann Intern Med 2006;144:884. Thune JJ, et al. Hypertens 2008;51:48.

3.海外のガイドライン

2007 ESH/ESC (欧州)

脳卒中、心筋梗塞、腎障害、蛋白尿では130/80mmHg未満。

※本文中には前項のア)-ウ)が引用されているが、目標値の根拠ならびに虚血性心疾患のなかでなぜ心筋梗塞に絞ったか述べられていない。

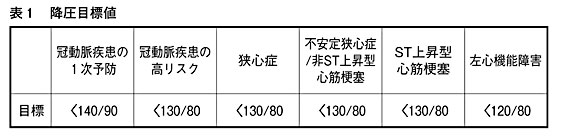

AHA 2007(米国)表1

※本文中には前項のア)-ウ)のような研究が引用されているが、各病態別の目標値の具体的根拠について示されていない。

4.考察

①現時点で冠動脈疾患合併高血圧の至適降圧目標についてのエビデンスは十分ではない。しかしながら、総じて「より低いのがより良い」である可能性が高い。

②しかしながら、欧米のガイドラインで引用されている研究の多くは、対象の「冠動脈疾患患者」として、かなりの部分を「心筋梗塞既往例」が占める。

③元来、日本人の冠動脈疾患発症絶対リスクは欧米人と比較して低い。

④一般医家にとって「冠動脈疾患」、特に狭心症の診断が難しく、過剰診断になる可能性も高い。また、日本人の狭心症患者には、冠攣縮性狭心症が多く含まれるという特色がある。

⑤このようなことを総合的に考えると、現時点でわが国において、すべての冠動脈疾患合併患者の降圧目標を130/80mmHg未満まで引き下げるべきエビデンスは十分にはそろっていないように考えられる。

⑥従って、当初、冠動脈疾患の降圧目標は140/90mmHgに据え置くことを提案したが、2007 ESH/ESCの考え方を取り入れて良いのではないかという指摘をうけた。

⑦そこで、冠動脈疾患の中でも、心筋梗塞既往患者は明らかにハイリスクであるので、降圧目標を130/80mmHgとした。