|

NO.19

|

「脳卒中治療ガイドライン2021」を踏まえた脳卒中予防の重要性

(1/1)

旭川医科大学病院脳神経内科

診療科長 澤田 潤 氏

はじめに

脳卒中(脳血管障害)は脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。

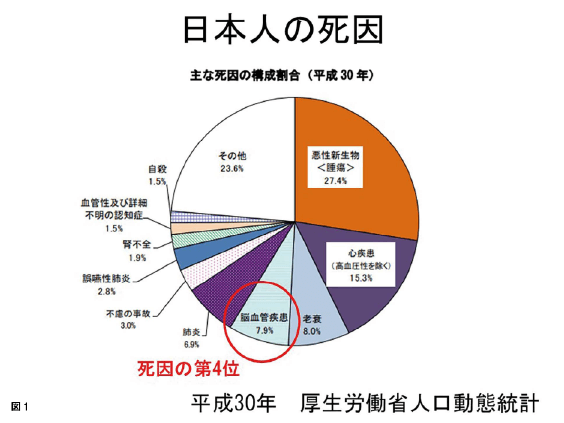

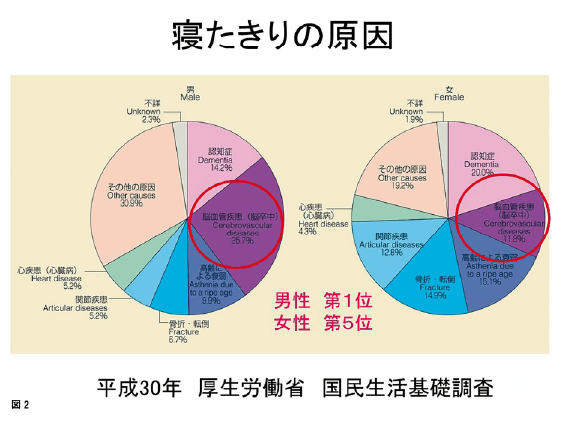

以前より脳卒中は日本人に多い国民病であり、加齢とともに発症率が上昇します。平成30年の厚生労働省の人口動態統計では、脳卒中は日本人の死因の第4位に位置しており(図1)、また同年の国民生活基礎調査によると脳卒中は寝たきりの原因のうち、男性では第1位、女性では第5位となっており(図2)、高齢化社会において重要な疾患であると考えられます。

そのため、脳卒中の発症を予防することは、高齢化が進む日本社会において、個人の健康のみならず、社会全体の福祉政策にとっても大切な課題と考えられます。ここでは日本脳卒中学会から発行されている「脳卒中治療ガイドライン2021」を踏まえ、脳卒中の予防や症状について解説いたします。

脳卒中の症状

脳卒中の病名は、卒(にわか)に中(あた)るということから名付けられており、緊急性を要する疾患です。具体的な症状として、体の半身の麻痺やしびれ、言葉に関する症状(ろれつが回らない、言葉が出てこない、言葉が理解できない)、激しい頭痛などの症状が突然起こることが多いとされています。脳卒中はできるだけ早く治療を開始した方が、症状が改善しやすいといわれていますので、このような症状が出現した場合には、救急車を要請するなどして早期に医療機関で診療を受けることが望まれます。顔(Face)や腕(Arm)の麻痺、言葉(Speech)が上手く出ないといった症状が出た場合には脳卒中を疑い、急いで(Time)救急車を呼ぶことを、それぞれの英語の頭文字を取った「FAST」として脳卒中の啓発活動に用いられています(図3)。

脳卒中の危険因子

1 高血圧

疫学的に高血圧は脳卒中を含めた心血管イベントの最大の危険因子です。血圧値と脳卒中の発症率との関係は直線的な正の相関関係にあり、血圧が高いほど脳卒中および心血管イベントの発症率は高くなるとされています。

高血圧治療は脳卒中の予防にきわめて有効であることが示されており、治療には食事や運動などの生活習慣の改善が勧められています。食事では、1日あたり6g未満の減塩、代替塩(低ナトリウム塩)の利用、野菜や果物の積極的摂取、コレステロールや飽和脂肪酸の摂取の抑制、魚(魚油)の積極的摂取、減量(適正体重維持)のための適切なカロリー摂取などが血圧低下、さらには脳卒中予防に効果があることが示されています。降圧による脳卒中の発症率低下は全年齢層で認められており、特に若年者のその傾向が高まることが示されています。

血圧の目標値としては、75歳未満、冠動脈疾患、慢性腎臓病、糖尿病を有している場合などには、130/80㎜Hg未満が推奨されています。一方75歳以上の方では、140/90㎜Hg未満と血圧の目標値が少し高めとなっています。2 糖尿病

これまでの多くの研究により、糖尿病は脳卒中を含めた心血管イベントの主要な危険因子であることが確立しています。食事療法は2型糖尿病の中心となる治療法であり、減量を促し、血糖コントロールを改善する効果が期待できます。過去に行われた1万人ほどの2型糖尿病患者を対象とした研究では、良質な食事や禁煙、訓導療法を守った群では、守らなかった群と比べて脳卒中などの心血管イベントの発症率と死亡率が低かったことが報告されています。さらに食物繊維の豊富な炭水化物を摂取することや赤身肉を避けること、果物や野菜、オリーブオイルなどを豊富に使った地中海風の食事が2型糖尿病における脳卒中などの心血管イベントの抑制につながるとされています。

3 脂質異常症

アジアを含む海外の研究では高コレステロール血症が脳梗塞の危険因子であることが報告されており、日本人を対象とした研究においても動脈硬化との関連性が強いアテローム血栓性脳梗塞においては血清総コレステロール値と脳梗塞発症リスクが相関することが示されています。また中性脂肪も心血管イベントのリスクが相関することが疫学的に示されています。

また、高コレステロール血症の治療薬であるスタチンやエゼチミブが、LDLコレステロールを低下させることにより、脳梗塞の発症を抑制することが報告されています。4 飲酒・喫煙

脳出血やくも膜下出血は飲酒量が多いほど発症率が高まることが知られています。一方、脳梗塞では非飲酒者と比べて少量から中等量の飲酒者では発症率が低く、大量の飲酒者では高いことが報告されています。

以上から大量の飲酒は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血のいずれの発症率も高める危険性があるため、控えた方が望ましいと考えられます。喫煙も脳卒中の危険因子となることは数多くの研究で報告されています。喫煙本数が多いほど脳卒中の危険性が高まりますが、1日1本の喫煙でも1日20本喫煙する場合の半分程度の脳卒中発症リスクがあることが示されています。5から10年の禁煙により脳卒中の発症リスクが低下することが報告されていますので、喫煙している方は、脳卒中予防の観点から少しでも早く禁煙することをお勧めします。5 心疾患

不整脈の一種である心房細動は、心臓の中に血栓が形成されやすく、その血栓が脳の血管を詰まらせることにより、脳梗塞を発症しやすくなることが知られています。心房細動を有する場合、抗凝固薬という血液を固まりにくくする薬を服用することで脳梗塞の発症率を低下させることが報告されています。一方で、抗凝固薬を服用すると出血性合併症が生じる可能性もあるため、医療機関で適切な診療を受けることが勧められます。

6 慢性腎臓病患

慢性腎臓病患者において、慢性腎臓病の進行と脳卒中発症予防には血圧の管理が重要とされています。慢性腎臓病患者において、糖尿病あるいは蛋白尿を認める場合には、血圧を130/80㎜Hg未満に管理することで脳卒中発生率が低下することが示されています。

7 肥満・メタボリックシンドローム

肥満には内臓脂肪型と皮下脂肪型があり、メタボリックシンドロームの主徴である内臓脂肪型肥満はインスリン抵抗性を高め、糖尿病や脂質異常症、高血圧を引き起こし、心血管イベントの発症リスクを高めますが、肥満そのものが脳卒中の危険因子となることも多く報告されています。またメタボリックシンドロームも脳卒中発症の危険因子となることが多くの研究で示されています。

おわりに

「脳卒中治療ガイドライン2021」をもとに、脳卒中の予防を中心に解説いたしました。脳卒中は色々な要因が発症に関与しており、心臓病や癌と共通した危険因子も多くあります。健康診断を定期的に受け、もし高血圧症や糖尿病、心房細動などを指摘された場合には、医療機関を受診し、適切な検査や治療を受けることが必要です。これらの疾患ですでに医療機関を受診している方は、治療を継続することが重要です。また塩分の多い食事を控え、禁煙や飲酒量を減らすなど、生活習慣を改善することや、脳卒中を疑う症状が出現した場合には早期に医療機関を受診するなど、自分の健康は自分で守るという姿勢で健康管理に取り組むことが非常に大切です。脳卒中について、もっと詳しく知りたい場合には、公益社団法人日本脳卒中協会や厚生労働省のホームページに詳しい情報がありますので、ご参照ください。