|

NO.16

|

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版 前編

― 動脈硬化を予防するための脂質異常症の新たな診断と治療方針 ―

(1/3)

札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学

矢野 俊之氏

心疾患及び脳血管疾患による死亡が総死亡の25%を占めることから、動脈硬化性疾患のリスク管理、早期診断、そして治療が以前にも増して注目されています。

そうした背景を踏まえて、2017年6月に日本動脈硬化学会から「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」が発表されました。2012年に発表された「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版」の改訂版になります。

最近の疫学調査研究、大規模臨床試験の結果を踏まえて、様々な改訂がなされておりますが、冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)をターゲットとした、1.脂質異常症の新しい診断基準と治療管理目標、2.小児を含む家族性高コレステロール血症の診断と治療、に注目して紹介したいと思います。脂質異常症の新しい診断基準と治療管理目標

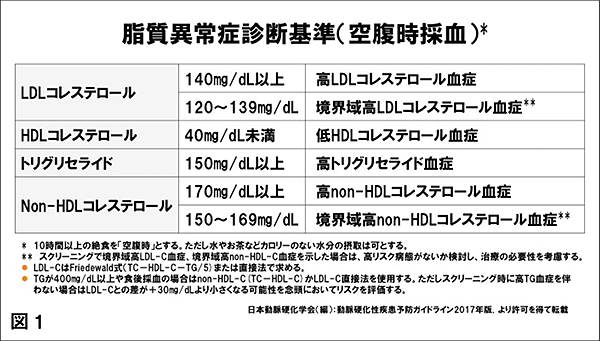

1 診断基準(図1)

脂質異常症は、悪いコレステロールが高く、良いコレステロールが低い状態のことです。そして、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)及びトリグリセライド(中性脂肪)が高いほど、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が低いほど、冠動脈疾患になりやすいことがわかっています。さらに、脂質異常症を治療することにより冠動脈疾患の発症・再発を予防できることが明らかになっています。

原則、空腹時採血で診断します。これらの基準値は2012年版のガイドラインからの変更はありません。一方で、2017年版では、“non-HDLコレステロール”が診断基準に加わりました。non-HDLコレステロールは、“non-HDLコレステロール=トリグリセライド−HDLコレステロール”として計算できる簡便な指標で、トリグリセライドが極端に高い人や食事をとってから来院された人でも用いることが出来ます。