| NO.11 |

怱憻寣娗昦偲怘帠椕朄 - 摐擜昦

乮俀亅俀乯揤巊戝妛 娕岇塰梴妛晹塰梴妛壢嫵庼 埳摗 榓巬

怘帠椕朄偺億僀儞僩偼丄

嘆揔惓側怘帠僄僱儖僊乕偺愛庢

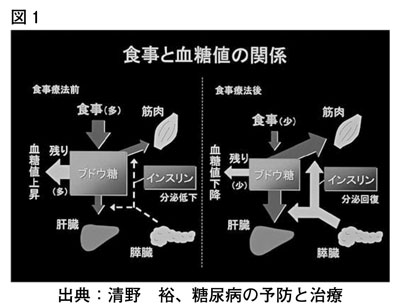

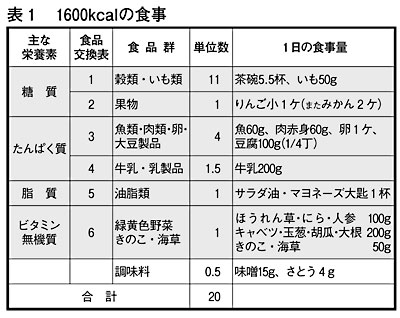

丂 怘帠偺検傪尭傜偡偲寣塼拞偺僽僪僂摐偑尭傝丄鋁憻偺僀儞僗儕儞暘斿偑椙偔側傝丄僽僪僂摐傪嬝擏傗娞憻偵懡偔庢傝崬傓偨傔丄寣摐偑壓偑傝傑偡丅偟偐偟丄僄僱儖僊乕夁忚愛庢偺忬懺偱偼丄僽僪僂摐偑懡偔側傞偙偲偱丄僀儞僗儕儞偺暘斿偑梷偊傜傟丄崅寣摐偺忬懺偑懕偒傑偡丅偙偺尰徾傪摐撆惈偲屇傫偱偄傑偡乮恾1乯丅揔惓側僄僱儖僊乕潗庢偑戝愗偱丄怘帠偼彮側偄傎偳椙偄偲偄偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅揔惓側僄僱儖僊乕検偼丄昗弨懱廳偵25乣30kcal傪忔偠偨抣偲側傝丄暯嬒1600kcal埵偱偡乮昞1乯丅昗弨懱廳偼恎挿乮m乯亊恎挿乮m乯亊22偱媮傔傑偡丅幚嵺偵丄尰嵼懱廳偑昗弨懱廳傛傝懡偄応崌偼僄僱儖僊乕偺夁忚潗庢偑峫偊傜傟傑偡丅

仛

嘇僶儔儞僗偺椙偄怘帠傪偲傞

丂寛傔傜傟偨僄僱儖僊乕偺拞偱丄偨傫傁偔幙丒帀幙丒摐幙偺僶儔儞僗傪偲傝傑偡丅榓梞愜拸偺怘帠偲偟丄庡怘丄庡嵷丄暃嵷傪慻傒崌傢偣傞偙偲偱丄塰梴慺偺僶儔儞僗傪庢傞偙偲偑弌棃傑偡丅

仛

嘊怘暔慇堐傪怘帠偺弶傔偵愛庢偡傞

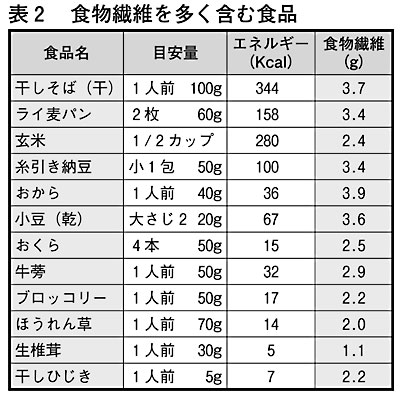

丂怘暔慇堐偼摐偺媧廂傪抶墑偝偣丄寣摐偺忋偑傝傪壐傗偐偵偟傑偡丅椢墿怓栰嵷丄偒偺偙丄奀憪丄戝摛丄嶨崚側偳怘暔慇堐偺懡偄怘昳傪怘帠偺嵟弶偵怘傋傞偲傛傝岠壥揑偱偡乮昞2乯丅惗栰嵷偩偗偱側偔丄惵嵷偺偍怹偟丒幭暔側偳丄1怘偵2嶮偺栰嵷椏棟偑棟憐偱偡丅

仛

嘋帀朾傪庢傝夁偓側偄

丂帀朾偼僀儞僗儕儞偺摥偒傪埆偔偡傞偙偲偑抦傜傟丄帀朾撆惈偲屇偽傟偰偄傑偡丅側偐偱傕丄媿擏丄撠擏丄寋擏偵懡偔娷傑傟傞朞榓帀朾偼丄僀儞僗儕儞偺摥偒傪埆偔偟丄寣摐偺崅偄忬懺偑怘屻挿帪娫懕偔偙偲傪巹払偺幚尡偱傕擣傔偰偄傑偡丅媿擏丒撠擏偼帀朾偺彮側偄愒恎傪丄寋擏偼旂側偟傪慖傃傑偡丅堦曽丄嫑丄摿偵惵嫑偺帀朾乮僄僀僐僒儁儞僞僄儞巁乯偼僀儞僗儕儞偺摥偒傪椙偔偟傑偡丅擏傛傝嫑傪慖傃傑偟傚偆丅桘傪巊偭偨椏棟傕1擔1乣2嶮傑偱偵偟傑偡丅榓怘偵斾傋桘傪懡偔巊偆拞壺傗梞晽椏棟偱偼丄崅帀朾怘偵側傝傗偡偔丄怘屻崅寣摐偺忬懺偑挿偔懕偒傑偡丅

仛

嘍摐幙傪庢傝夁偓側偄

丂惔椓堸椏丄壻巕偵懡偔娷傑傟傞嵒摐偼媧廂偑憗偔丄摨偠僄僱儖僊乕検偱傕偛偼傫丒偄傕摍偵斾傋偰寣摐抣傪崅偔偟傑偡丅椏棟偵巊偆傒傝傫傕嵒摐摨條偵拲堄偟傑偡丅壥暔偺庢傝夁偓偵拲堄丅摐擜昦偺応崌丄壥暔偺壥摐偼僽僪僂摐偵曄傢傝傗偡偔寣摐抣傪崅偔偟傑偡丅塰梴揑偵偼壥暔偺戙傢傝偼栰嵷偱弌棃傑偡丅偟偐偟丄栰嵷偺戙傢傝偼壥暔偱偼弌棃傑偣傫丅壥暔偼怘帠偺堦晹偲偟偰怘屻偵彮検庢傞傛偆偵偟傑偡丅

仛

嘐傾儖僐乕儖偼旔偗傑偡

丂傾儖僐乕儖偼僀儞僗儕儞偺摥偒傪埆偔偟傑偡丅HbA1c偑7亾埲忋偺応崌偼嬛庰偟傑偡丅7%枹枮偺応崌偼丄1廡娫偵僐僢僾1攖偺價乕儖掱搙側傜丄偝傎偳栤戣偼偁傝傑偣傫偑丄僄僱儖僊乕検偲偺僶儔儞僗傪峫偊偰僐儞僩儘乕儖偟傑偡丅

仛

嘑怘墫偼彮側栚偵

丂摐擜昦偼恡憻昦傗崅寣埑傪堷偒婲偙偟傗偡偄偺偱拲堄偟傑偡丅

仛

嘒怘帠偼挬嫢梉偵傎傏摍偟偔丄娫怘偼旔偗傞

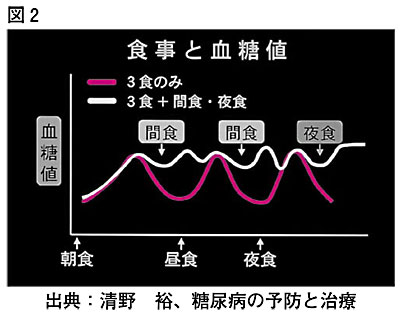

丂怘帠偺夞悢傪尭傜偡偲1怘摉偨傝偺検偑懡偔側傝丄寣摐抣偑崅偔側傝傑偡丅娫怘偼壓偑傝偐偗偨寣摐傪嵞傃崅偔偟丄1擔拞丄崅寣摐偺忬懺傪嶌傝傑偡乮恾2乯丅娫怘丒栭怘偼旔偗傞傛偆偵偟傑偡丅扐偟丄1宆摐擜昦偱偼丄僀儞僗儕儞拲幩傪廇怮慜偵峴偆偨傔丄堛巘偺巜帵偵傛傝僀儞僗儕儞拲幩偺検偵崌傢偣偰曗怘乮娫怘乯傪峴偄傑偡丅

仛

嘓怘屻偵桳巁慺塣摦傪30暘

丂1宆摐擜昦偱偼怘慜偺塣摦偼婋尟偱偡丅怘屻偺曕峴偼寣摐偺忋徃傪梷偊傑偡丅愛庢偟偨僽僪僂摐偺杦偳偼嬝擏偱棙梡偝傟傞偨傔丄曕峴偱嬝擏偑嫮壔偝傟傟偽丄僀儞僗儕儞偺姶庴惈偑夵慞偝傟丄寣摐偺庢傝崬傒偑椙偔側傝丄寣摐偑掅壓偟傑偡丅

仛

丂暊8暘栚偺揔惓側怘帠偲怘屻偺曕峴偑摐擜昦偺梊杊丒帯椕偺椉椫偱偡丅