| NO.64 |

伊藤記念研究助成20周年の歩み

旭川医科大学 名誉教授

菊池 健次郎氏

今回で20年という節目を迎えました伊藤記念研究助成の歩みについて概略を紹介させていただきます。北海道心臓協会は北海道民の健やかな健康を図ることを目標とし、昭和56年に設立されました。日本では心臓病、脳卒中などの循環器疾患が、がんと並ぶ大きな死因となっています。北海道ではこれらの心臓・血管病が全国平均よりもやや多く、そして増えつつあるということから、循環器疾患の基礎的・臨床的研究に対して研究助成事業を行おうと、平成2年度に当協会の伊藤義郎理事長の強いお気持ちから篤志をいただき、この助成事業が開始されました。

明日を担う北海道在住の40歳以下の若手・中堅の研究者、先生方を対象として、心臓・血管病、脳卒中、高血圧、動脈硬化による病気などの基礎的、臨床的あるいは予防に関する独創的な研究の推進を目指して助成を行ってまいりました。

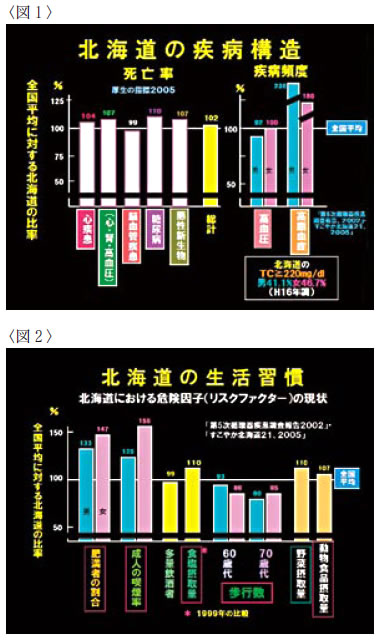

北海道民は、がんのみならず心臓・腎臓・高血圧関連疾患、心疾患に加え、糖尿病関連疾患により亡くなる方の頻度が高く、これらの合計は、全国平均よりも2%ぐらい多くなっています。また、心臓血管病の危険因子の保有率は、全国平均に比べ道民では、高血圧の割合は同じ位ですが、血中脂質異常のある方は男性では2.4倍、女性で1.8倍多く(図1)、喫煙率や肥満者の割合も、男女共、はるかに多くなっています(図2)。

そして道民は動物性の肉や乳製品、加えて食塩の摂取量が全国平均より10%多い(図2)のですが、その割に高血圧がそれほど多くないのは、野菜をたくさん摂っていることによると思われます。一方、運動量(歩数)が少ないことも道民の心臓・血管病のリスクを高めていると考えられます。これらを改善し、心臓血管病を予防、あるいは心臓血管病を持つ方の経過を良好に保つ、これらを目的に、本研究助成が始まりました。

振り返りますと第1回の助成が1990年に始まり、受賞者は北大、札幌医大、旭川医大の先生方が中心になっております。通常は、1回に2人を助成しておりますが、甲乙つけがたい時には3名の方が受賞することもありました。第4回目頃から現在大きな問題になっていますメタボリックシンドロームと関連する研究課題にも助成がなされております。第8回には眼科の先生に高血圧性の眼底病変、網膜症などを念頭に置いた研究課題、それから公衆衛生の先生の予防疫学的な研究にも助成されております。第12、13回目には、新しい正常の血管を増やす、あるいは心筋梗塞を起こした心臓の筋肉を何とか生かし、正常な筋肉を増やすことに挑戦するような先端的な研究も行われております。第15回、2004年から2006年頃には、温熱治療が動脈硬化の改善に、あるいは心不全の方の心機能の改善にも有用という研究課題にも助成がなされております。

近年、メタボリックシンドロームが心臓血管病や認知症の原因になることから大きな社会問題になり、特定健診の中心的な標的にされていますが、このような研究課題に対しても助成が行われております。さらに最近、慢性腎臓病、尿の検査で少しタンパクが出ている、あるいは腎臓に流れる血流が少ないことが心臓・血管病の大きな危険因子になることが明らかになり、これに対応する研究にも助成が行われ、時代の要請に応えるよう配慮されていると思われます。

本協会では、20年間で合計43人の北海道在住の若手・中堅研究者の心臓・血管病の独創的な研究に対しまして研究助成・支援を行ってまいりました。その時代時代の道民の皆さんに還元させて頂ける生活習慣病、心臓・血管病の予防、治療に関連した研究課題が選ばれてきたことがご理解いただけると思います。

研究内容をまとめますと、心不全、心臓の働きが低下する病気の研究に10件、心筋梗塞、狭心症あるいは動脈硬化性の疾患の研究課題に10件、高血圧関連の研究に8件、最近問題になっていますメタボリックシンドロームの関連に7件、循環器病の疫学や予防の研究に4件、不整脈の研究、慢性腎臓病、心臓の筋肉が変性するような病気の研究にそれぞれ1件助成されております。そしてこれら研究の成果は、世界の一流の雑誌にすべて発表され、学問的にも大いに貢献しております。

本研究助成が道内在住の若手中堅の先生方の研究意欲を高めて、北海道における心臓・血管病の予防、治療の質を向上させ、道民の皆様方の健康増進、あるいは心臓・血管病の予防に貢献していることは間違いないと確信しております。今後も道民の皆様方のご理解とご支援をいただければ幸いでございます。