| NO.6 |

CT・MRI法

(2−1)

旭川医科大学・内科学第一講座 高橋 文彦

検査時間が大幅短縮 3次元表示も可能 X線CT循環器疾患の画像診断にはX線、超音波、ラジオアイソトープあるいは磁気などを利用する方法が多数あります。それぞれの特質を生かして形態、機能、代謝の面から精度よく評価できるように、装置と技術の開発・向上が症例の積み重ねのもとになされています。この稿ではCTおよびMRIの特徴と役割について述べます。

石灰化病変に鋭敏CTには通常のCT、らせん型(ヘリカルともいいます)CTおよび超高速CTの3種類があります。いずれも物体のX線吸収係数をみる方法なので、画像の表現は同じです。

従来のCTが一断面ずつスキャンとテーブルの移動を繰り返す方式であるのに対し、らせん型CTは向かい合った管球とX線検出器がガントリー内を、被検者(患者さん)を載せたテーブルが一定の速度で移動するのをスキャンしていく方法です。このらせん型CTにより検査時間が大幅に短縮され、造影剤の投与も目的とした心腔・血管に対して効率よく行うことが出来るようになりました。また1回の息止め(20秒程度)で胸部全体の情報が得られるので、真に連続した画像が得られるようになりました。

超高速CTは極めて高速に撮影可能であるので、心臓の上部から下部までを瞬時に撮影し、さらに3次元表示を行うことが可能となってきています。

《循環器領域におけるCTの有用性》

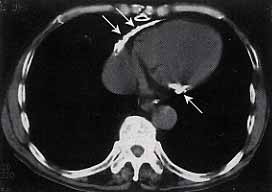

CTは石灰化病変の検出に極めて鋭敏です。たとえば狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の患者さんでは、冠動脈の石灰化を認めることが多く、冠動脈の狭窄を推測するのに石灰化の検出が有用とされています。また、心膜疾患はCTのよい適応であり、単純CTでも心のう液の貯留や心膜の肥厚や石灰化、心膜の腫瘍の診断が可能です。収縮性心膜炎は心膜の広範な肥厚により心臓への血液充満が妨げられる疾患で、CT像は心膜の石灰化を伴った強い肥厚が特徴です(図1)。

|

| 図1:収縮性心膜炎のCT像右心室前面と左心房左心室間に石灰化した厚い心膜が確認されます(←印)。収縮性心膜炎の典型的なCT像です |

大動脈の走行、形態、壁石灰化などの評価もCTにより可能で、大動脈の硬化や大動脈瘤、大動脈解離の診断に極めて有用です。造影CTにより、大動脈瘤内の壁在血栓の存在や、大動脈解離における剥離内膜の診断が可能です。