| NO.6 |

CT・MRI法

(2−2)

任意の断面で撮像 組織性状評価に有用 MRI

《MRI撮像時の注意事項》撮像前に体内金属の有無の確認が必須です。心臓ペースメーカーの入っている方はこの検査を受けられません。またクリップやコイル、開心術後の胸骨ワイヤーに磁性体が用いられている場合は、熱発生や移動の危険性があり、事前に材質を確認するなど慎重な対応が必要です。

《CTと比較したMRIの特徴》

MRIは血流という自然の造影剤で心筋壁と心内腔を明瞭に区別できます。また優れた濃度分解能により組織性状の評価に有用です(図2)。MRIは横断像に加え冠状断(前後の縦断像)、矢状断(左右の縦断像)の任意の方向で撮像できます。

| 図2 : 心サルコイドーシスの心臓MRI | |

|

|

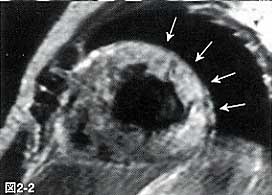

| 図2−1 : 造影前 | 図2−2 : ガドリニウム−DTPA造影後 |

| 心臓に病変のあるサルコイドーシスの症例です。心筋の傷害(浮腫や線維化)を反映し、左心室心筋に広い範囲で高信号を認めます(←印)。濃度分解能に優れるMRIではこのように心筋の組織性状の評価が可能です | |

心筋に標識一方CTにおいても画像処理技術の進歩によって3次元再構成画像などが可能になりましたが、MRIのような任意の断面が直接得られません。

MRIの欠点としては、撮像に時間がかかること、不整脈や呼吸運動によりきれいな画像が得られないことなどがあげられます。また石灰化の診断には適しません。

《MRIの撮像方法》

通常用いられる撮像法は、スピンエコー法とグラディエントエコー法です。いずれも心電図同期法を用いますが、スピンエコー法が心電図のR波から一定の間隔で次々と異なる断面を撮像するのに対し、グラディエントエコー法は同一断面を多数の心時相にわたって繰り返し撮像します。グラディエントエコー法はシネMRIとも呼ばれ、動画によって心臓のポンプ機能や弁逆流など血流の評価も可能です。

臨床応用可能にa)心筋タギング法

従来の撮像法では,局所的な運動異常が観察されても、それが心内膜側心筋と外膜側心筋のどちらで特に不良であるのかの区別は困難でした。

しかし近年になって、心筋の動きを評価するために心筋にMRIでマークを付ける(タギングといいます)ことができるようになり、シネMRIとともに撮影すると、標識された局所心筋の個々の運動を定量的かつ高精度に評価することが可能となりました。

発展著しい分野/まとめb)冠動脈MRアンギオグラフィー

冠動脈は脳や末梢動脈などに比べ、呼吸や心臓の拍動の影響を受けやすく、血管径も細いため、MRIによる冠動脈の描出・評価は困難でした。

しかし、近年呼吸停止下の高速撮像法や、呼吸同期撮像法により冠動脈MRアンギオグラフィーが実現し,臨床応用が可能となってきました。

現在のところ、3本の冠動脈(右冠動脈、左冠動脈前下行枝および回旋枝)の走行をすべて描出することは出来ませんが、冠動脈病変の非侵襲的診断法として注目されています。

画像診断法のなかでCT・MRIは超音波に加え、近年著しく発展している分野です。いずれもできるだけ患者さんの負担が少なく,かつ的確な情報が得られるよう工夫、改良されてきており、今後さらなる進歩が期待されます。