| NO.3 |

心エコー法

(2−1)

北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学 小野塚 久夫

苦痛なく手軽に心臓の状態を把握 経胸壁エコー

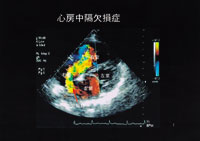

写真1 エコー(超音波)法はX線と違い、被爆のない無害な検査法です。そのため産科で胎児の発育状態を繰り返し観察したり、症状のない人を対象にした健康診断や人間ドックでも肝臓病や胆石などの病気の発見に使用され、広く普及しています。

心エコーでは、心臓が動いている状態や血液の流れる様子を画面上でリアルタイムでみることができるので、 短時間で心臓病の有無や病気の重症度を診断することが可能です。

(写真1 心房中隔欠損症―生まれつき左右の心房の間の隔壁(心房中隔)に穴が空いている症例)また、特に救急患者さんの多い心臓病において、 装置(写真2―a)を患者さんのところまで移動して観察することができるのもエコー検査の長所です。

このように、エコーは手軽な検査でありながら、以前には診断することが難しかった病気やその重症度までも診断することができるので、診療に欠かせない検査法となっています。

通常の心エコー検査である経胸壁エコーは、超音波を送受信する「探触子(写真2―b)」を 直接胸にあてることにより心臓の画像を描出します。この探触子と装置の性能の向上によって、年々画質も向上しています。

最近では、セカンドハーモニクスという新たな手法の導入によって、これまで、 きれいな画像をとることが難しかった肥満患者さんや、肺の病気のある患者さんなどでも診断に不自由のない画像をとることができるようになりました。

胃カメラの要領で心臓の細部を後ろから観察 経食道エコー

|

|

|

|

| 写真2−a | 写真2−b | 写真2−c | 写真2−d |

胃カメラと同じやり方で、経胸壁エコーとは反対方向、 心臓を後ろ側からみることができるのが経食道エコー法です。

当初は一定方向の断面しか描出できませんでしたが、現在では、手元のボタンの操作で 自由に断面を変えることができる探触子が普及しています。(写真2ーc、d。dはcの先端の拡大写真)

胃カメラを飲むのと同程度の苦痛はありますが、食道はちょうど心臓のすぐ後ろに位置するので、 体表面からでは十分に観察することが難しい細部の構造をみることができます。

例えば、脳梗塞の原因になる血栓が、心臓(特に、左心房の一部分である左心耳)の中に 無いかどうかの観察には、必須の検査法です。先天性心疾患、例えば前述(写真1)の心房中隔欠損症での穴有無や、 そのサイズなどを計測するのにも威力を発揮します。