|

NO.24

|

「~心不全緩和ケア≠終末期治療 自分らしく生きる!~」

(1/2)

北海道大学病院 臓器移植部、医科外来ナースセンター

レシピエント移植コーディネーター

看護師 加藤 美香 氏

心不全の特徴と緩和ケアについて

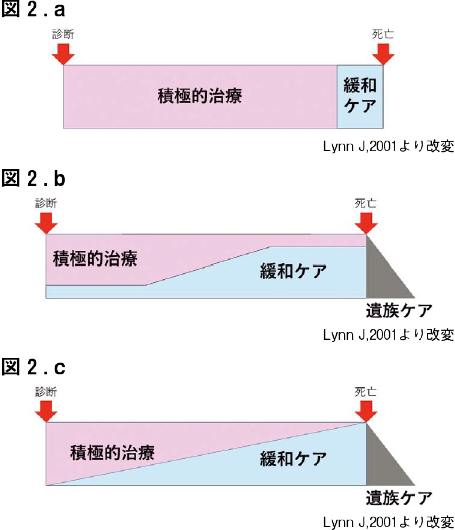

心不全の病状は、図1.aのような、階段状の経過を辿るという特徴があります。図1.bはガンに代表される病状経過ですが、見比べると違いは明らかです。心不全の特徴は主に、

①病状が悪化しても、治療や生活管理により、ある程度の回復が期待できる

②回復後の水準は、悪化前の水準を超えない

③突然急激な病状変化をきたすこともある以上の3つが挙げられます。心不全は、「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、命を縮める病気です。」と定義されており、予後予測の難しい進行性の疾患ですが、肥満予防や塩分制限、飲酒や喫煙を控えるなどの生活管理は、病気の進行を抑える上でとても大切な要素の一つです。治療面では、患者さんに合った薬物治療や運動療法、必要に応じてペースメーカーなどの非薬物治療が重要です。更に、これらの積極的な治療と同様に重要とされているのが、『緩和ケア』です。

何故ここで『緩和ケア』?と思われるかたも多いかもしれません。

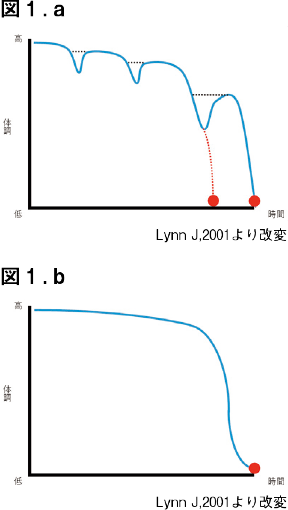

この図2.a.b.cは、積極的治療と緩和ケアの医療モデルです。

以前の医療モデルは図2.aのように、緩和ケアは終末期に導入されるものであり、終末期医療と同義に扱われていました。しかし、病気によってもたらされる苦痛は多岐にわたり、終末期だけに感じるものではありません。・息切れやむくみなど、心不全によって生じる[身体的]苦痛

・病状や今後についての不安や恐れなどの[精神的]苦痛

・病気のために、自分らしく働くことや趣味の活動が妨げられたり、家族内での役割を再構成する必要が生じること。また、経済的問題などの[社会的]苦痛

・人生の意味や死生観に関する苦悩などの[スピリチュアルな]苦痛これら4つを合わせて『全人的苦痛』、トータルペインとも表現されます。

図2.bは、現在の、心不全領域における医療モデルです。進行性疾患であることが診断された時から、緩和ケアは積極的治療と共に、病期によってそれぞれの配分を変化させながら実践してゆくことが大切とされています。

図2.cはガン領域における医療モデルですが、心不全治療においては、積極的治療自体も、むくみなどの身体症状を軽減させ苦痛を緩和させるケアの一つです。このため、心不全治療では積極的治療も、緩和ケアと共に最期まで継続されます。

では、緩和ケアとはいったいどのようなものでしょうか。緩和ケアは、専門の施設で専門家だけが実践したり、鎮痛剤や鎮静剤を使用することばかりではありません。前述した、患者さんの全人的苦痛に寄り添って苦痛の緩和を目指し、患者さんに関わる全ての医療者によってそれぞれの立場から日常的に実践されるものであり、これを基本的緩和ケアといいます。基本的緩和ケアによる対応が難しい複雑な問題に対応するため、近年では心不全の専門的緩和ケアチームを発足する病院も増えてきました。もちろん全人的苦痛のすべてを医療者だけで解決することは難しく、患者さん自身の参加や患者さんにとって大切なかたの協力がとても重要です。

では、患者さん自身が治療に参加するということはどういうことか、次項でお話したいと思います。