|

NO.24

|

「~心不全緩和ケア≠終末期治療 自分らしく生きる!~」

(2/2)

北海道大学病院 臓器移植部、医科外来ナースセンター

レシピエント移植コーディネーター

看護師 加藤 美香 氏

患者さん自身の治療参加~病気と『生活』~

患者さん個々に、『大切にしていること』は様々です。ある人は「美味しいものを食べること」、ある人は「孫の成長を見ること」、ある人は「自分らしく働くこと」かもしれませんし、十人十色の人生観があることと思います。そして、大切にしていることは複数あったり、その中でも、甲乙つけ難いながらも優先順位があります。

治療における最大の目標は、病気と付き合いながら、患者さんの人生観、大切なものを守ってゆくことです。最善の生活管理と最大限の治療を行っても、大切にしていることを何もできない状況では、幸せとはかけ離れてしまいます。一方で、大切にしていることを実行するためにも病気の管理は不可欠です。できるだけ沢山の、大切にしていることを守るため、どう折り合いをつけてゆくかが重要で、そのためには自身の気持ちを家族や大切な人に知ってもらったり、医療者と共有してゆくことが大切です。少し、架空のケースを一緒に検討してみたいと思います。【ケース紹介】

Aさん:70歳男性。若い頃から血圧が高く、数年前に心不全と診断され、内服による治療を続けていますが、たまに飲み忘れることもあります。仕事は定年退職し現在は妻と二人暮らし、孫の結婚式を楽しみにしています。趣味は庭いじり、日課は一日のしめくくりの晩酌で、酒肴も大好きです。心不全と診断されてから禁煙しましたが、仲間と麻雀をするときだけは、煙草も一緒に愉しみます。妻とは仲が良く、年1回の旅行をお互い大切にしています。最近少しだけ、疲れ易さが気になっています。

【ケース検討】

さて、Aさんが心不全と付き合いながら、これからも自分らしく幸せに生きてゆくには、どうしたら良いでしょうか?具体的なステップを考えてみましょう。①自分が大切にしていることを挙げ、優先順位をつけてみる

→Aさんの気持ち:できるだけ妻に負担をかけず穏やかな生活を続けたい。たまに旅行も行きたい≧孫の結婚式に出たい>日々の晩酌>仲間との麻雀≧自身の趣味活動②①の内容を知っていてほしい大切な人は誰か、考える

→Aさんの考え:妻、子ども③②の人たちと医療者に、①の内容を伝えてみる

→妻の反応:「あまり多くを語らずとも絆を感じていたけれど、改めて言葉にしてくれたことで想いが分かって良かった。治療で協力できることがあれば言ってほしい。」

→医療者の提案:「一番大切にしていることを最大限達成するためには、まずは麻雀時の煙草をやめてみましょう。治療上、飲酒や塩分の強い酒肴もやめられると良いですが、Aさんにとってはとても大切な事柄なのですね。では塩分に注意した酒肴や減酒の取り組みについて、管理栄養士に相談してみるのは如何でしょうか。出来る範囲で頑張るのも、一番大切なことを守るためには大きな力になります。庭いじりの趣味も素敵ですね。適度に体を動かすことも出来ていらっしゃるようですが、もし通院回数を増やせそうであれば、理学療法士の助言を受けながら心臓リハビリに通われるのは如何でしょうか。内服は治療の要ですが、毎日のこととなると大変ですよね。飲み忘れに対して工夫できることがないか、薬剤師に相談してみましょう。」④話し合った結果を、大切な人たちと共有しましょう

→Aさんの実行:妻と栄養相談に通い、減塩と減酒に取り組み始めた。週に1回、心臓リハビリに通い、適切な運動量を知ることができ、自宅でも実践できている。内服確認は妻と共に行い、飲み忘れを防止している。以前よりも体調良く過ごせており、妻との旅行も以前より元気に楽しめ、孫の結婚式も無事に参加することができた。そして今は、ひ孫の誕生が次の楽しみとなっている。以上、Aさんのケース検討でしたが、このように、心身の状態や私生活の変化などで、①は都度変化してゆきます。①→④、そしてまた①へと、繰り返してゆくことが大切です。

患者自身の治療参加~病気と『ケア』~

ここまでは病気と『生活』についてのお話でしたが、次は、病気と『ケア』についてのお話へ移ってゆきます。

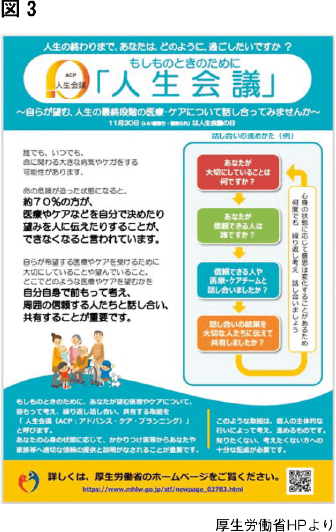

皆さんは、『アドバンス・ケア・プランニング』という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?2018年、厚生労働省は、この概念の普及啓発を目指し、『人生会議』(図3)という親しみやすい愛称を付与しました。人は誰でも、いつかは命に関わる状態を迎えますが、そのとき、実に約70%のかたが、医療やケアなどを自分で決めたり、望むことを人に伝えたりすることができなくなると言われています。もしものときのことを考えることは、患者さんやご家族にとって、予期される悲しみを体験するような、心に負担のかかることかもしれません。負担が大きいと感じるうちは無理に向き合う必要はありませんが、どんなケアを希望するかを事前に話し合っておくことで、意向の尊重されたケアが行われ、患者さんやご家族の満足度が向上し、遺るご家族の不安や落ち込みが軽減すると言われています。もしものときのケア選択は、様々あります。

例えば、「回復の見込みが低くとも、心肺蘇生や人工呼吸器の使用も含め、救命の可能性がある処置はすべて受けたい」という選択ですが、この背景には、「少しでも長く生きることが最大の目標」という価値観や、「どんな困難でも戦い抜く姿を大切な人に見せたい」という気持ちがあるかもしれません。

また、「回復の見込みが低ければ、鎮静をしなければならないような大きな処置はせず、その中でできるだけ長く生きられるような治療を受けたい」という選択には、「大切な人と話せる状態で、できるだけ長く一緒に居たい」という想いがあるかもしれません。また、「自宅でできる範囲の治療を受けて、自然に最期を迎えたい」というかたも居ますし、「余命が短くなったとしても、苦痛を最小限にして穏やかに過ごしたい」というかたも居ます。

このように、ケアの選択には必ず、大切にしている人生観が背景にあり、病気と『ケア』について考えるには前述2項の、病気と『生活』についての内容が不可欠であり『ケア』はその延長上と言えます。

さいごに

治療や価値観が多様化した社会ですが、自分らしく幸せに生きるとはどういうことでしょうか。是非、本稿をきっかけに、大切なかたや医療者と話し合ってみて頂けると幸いです。