|

NO.23

|

多職種介入による心不全緩和ケアの実践

(1/2)

北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室

佐藤 琢真・永井 利幸・安斉 俊久 氏

はじめに

循環器疾患における緩和ケアでは、発症の早期段階より潜在的な問題点を抽出し、全人的な苦痛に対して包括的に介入することが求められるため、多職種チームによる反復的なアプローチを行うことが重要です。

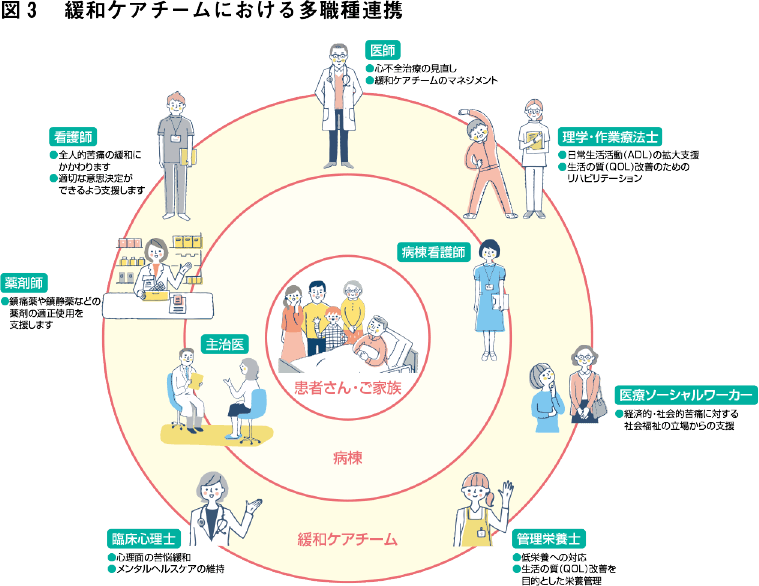

特に心不全は、全ての心疾患に共通した終末的な病態であり、緩和ケアの対象となる主要な循環器疾患として想定されています。心不全患者においては、その特有の病の軌跡から、多職種による継続的な意思決定支援や全人的苦痛に対する包括的アプローチが特に必要とされ、心不全が症候性となる早期段階(StageC)より心不全治療と並行して緩和ケアが提供されることが望まれます。

図1に示されるように、心不全患者において専門的緩和ケアの必要度が増すのはStageDの最終段階ですが、実際に緩和ケアのアセスメントが必要な時期は幅広く、そのため、切れ目ない緩和ケアの提供のためには、心不全の病の軌跡を十分に理解・共有しながら治療を担当する心不全多職種チームが緩和ケアの主体提供者となり、互いの役割や専門性を理解した上で、協働することが可能な体制を整備する必要があります。

循環器緩和ケアの提供体制

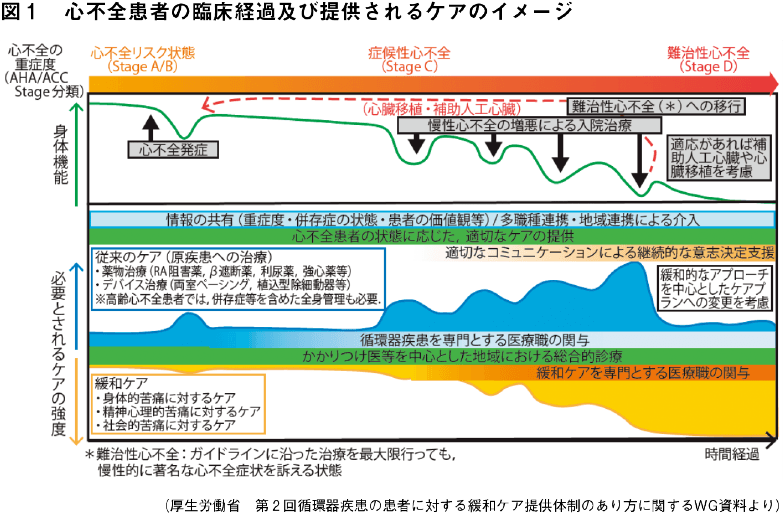

厚生労働省の「循環器疾患の患者に対する緩和ケア提供体制のあり方に関するワーキンググループ」は、心不全患者への緩和ケアの提供において、まずは既存の緩和ケアチームと心不全多職種チームが連携し、心不全多職種緩和ケアチームとして協働することを提案しています。

図2に示されるように、既存の緩和ケアチームと心不全多職種チームの連携体制については、同一医療機関内に緩和ケアチームと心不全多職種チームがある場合とない場合に大別されます。

緩和ケアチームを有する施設のうち73.5%が循環器研修施設であることが報告されており、そのような環境においては両チームが連携して協働しながら「循環器緩和ケアチーム」へと発展する流れが想定されます。

また、同一医療機関内に緩和ケアチームや心不全多職種チームが設置されていない場合は、他の医療機関に設置されている既存のチームと有機的に連携し、地域の実情や患者・家族の意向等に応じた緩和ケアチーム体制を構築することが提案されています。療養の場が医療機関から在宅に移行する場合に、かかりつけ医を中心に地域の医療機関や訪問看護ステーションなどが連携してケアを提供することが求められます。

循環器緩和ケアチームの構成

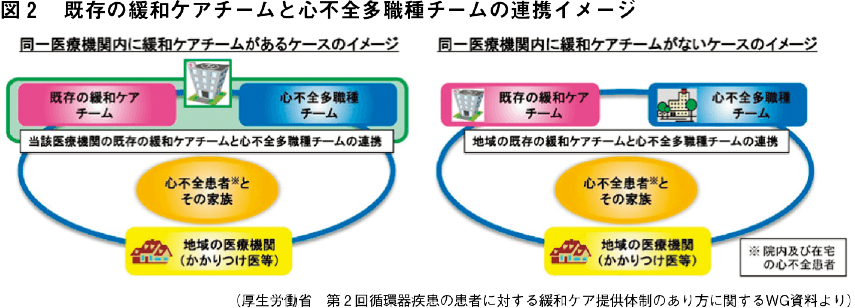

患者の抱える潜在的な問題点を抽出、全人的な苦痛に対して包括的に介入するためには、多職種がそれぞれの専門性を活かしながら協働して診療にあたることが必要です。医師(循環器内科・精神科・緩和医療科)、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床心理士、管理栄養士、レシピエント移植コーディネーター、医療ソーシャルワーカー(MSW)などによるバランスの取れた多職種チームを構成することが望ましいのですが、医療機関や地域の状況に応じて柔軟に対応することが重要です。各メンバーはそれぞれの専門性を発揮して職種に関わりのある問題点に対してアプローチするだけでなく、各専門職が果たす役割を拡大させて連携し、補完体制を強化していくことがチームパフォーマンスの向上につながります(図3)。