|

NO.22

|

心血管疾患におけるリハビリテーションに関する

ガイドライン2021年改訂版

―心臓リハビリテーションとは―

(1/2)

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部

片野 唆敏 氏

1 心臓リハビリテーションとは

心臓リハビリテーション(心リハ)は、心血管病をお持ちの患者さんが、体力を回復し、自信を取り戻し、快適で活動的な生活を実現するとともに、フレイルを予防し、再発や再入院を防止することを目指して行う多面的で包括的なプログラムを指します。

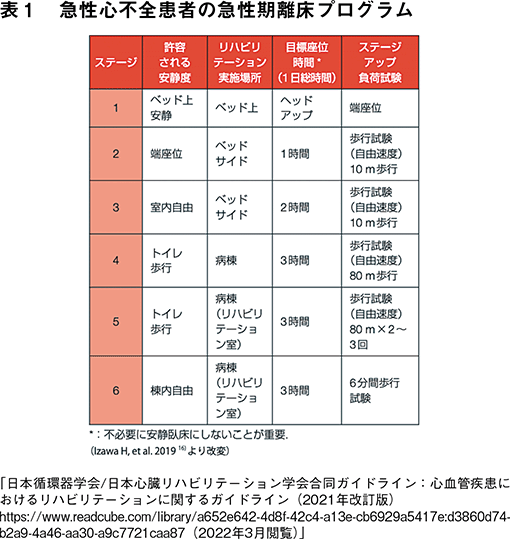

従来、心リハは、①患者さんの病態や重症度に関する医学的な評価、②医学的な評価に基づく運動処方と運動療法、③心血管病の危険因子の改善と患者教育、④心理社会的因子と復職就労に関するカウンセリングから構成されていましたが、最近の改訂で新たに⑤疾病管理が加わりました(図1)。

具体的には、運動療法の他に、生活指導・食事指導・服薬指導・禁煙指導などの教育指導、職場復帰や心配ごとの相談・カウンセリングなどを、専門知識を持った医師、看護師、理学療法士、薬剤師、臨床心理士、管理栄養士、検査技師、作業療法士、健康運動指導士など多くの医療専門職がかかわって、患者さんそれぞれの状態に応じた効果的なプログラムを提案し、体系的に実施します。

2 時期的区分による心リハ

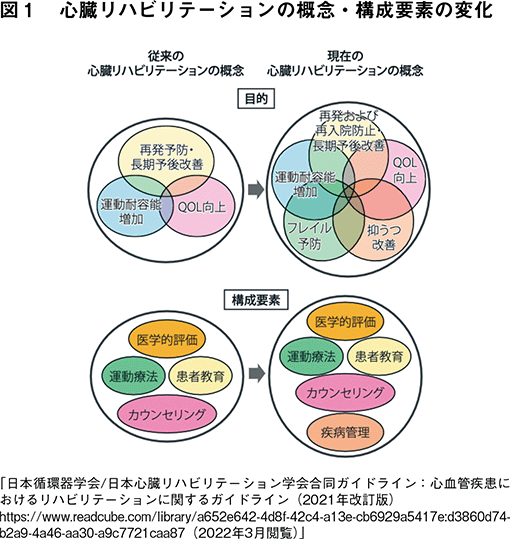

心リハの実施時期は、発症(手術)当日から離床までの「急性期(第Ⅰ相)」、離床後の「前期・後期回復期(第Ⅱ相)」、社会復帰以後に生涯にわたって行われる「維持期(第Ⅲ相)」に分類されています。心リハは、入院中のみ行えば良いものではなく、急性期から慢性期にいたるまで生涯にわたって続けることで、体力を保ち、健康に過ごせる時間や寿命を長くする効果を得ることができます(図2)。

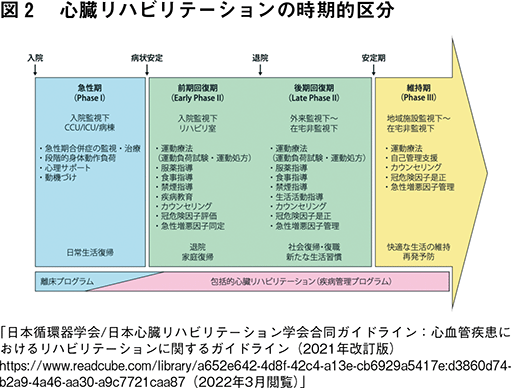

(1)急性期(第Ⅰ相)の心リハ

急性心筋梗塞や急性心不全で入院した直後や心血管手術後の急性期には、病状が安定することを目指して治療が行われます。この時期に、安静に寝ている期間が長くなると心身の機能が低下し、様々なストレスに対して脆弱な状態になってしまいます。中には、病状が落ち着いて治療が一段落したにもかかわらず、心身の衰弱のため自宅へ退院できない場合もあります。そのような状態になることを防ぐために、急性期の治療と並行して集中治療室や病棟において離床プログラムを開始します(表1)。この離床プログラムでは、ベッド上での安静臥床から上体を起こして座り、立ち、歩くといった動作を段階的に進めていきます。この離床プログラムの目標は、食事・排泄・入浴など身の回りの生活が安全に行えるようになることです。それぞれの動作を行った時の自覚症状や血圧、心拍数、心電図波形など、安全基準に照らし合わせて心臓の働きが不安定にならないことを確認し、医療者の監視のもと行われます。