|

NO.22

|

心血管疾患におけるリハビリテーションに関する

ガイドライン2021年改訂版

―心臓リハビリテーションとは―

(2/2)

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部

片野 唆敏 氏

(2)回復期

(第Ⅱ相-前期回復期、後期回復期)の心リハ回復期の心リハは離床プログラムが終了してから社会復帰を果たすまでの期間に行われます。この時期は離床プログラムが終了して退院するまでの「前期回復期」と退院後から状態が安定するまでの「後期回復期」に分けられます。「前期回復期」の心リハは、家庭生活への復帰を目指し入院中に心リハ室において医療者の監視のもと行われ、退院後は外来心リハ室での運動療法に引き継がれます。「後期回復期」の心リハは、社会復帰・復職・新たな生活習慣の獲得を目指して行われます。

外来で医療者の監視のもと行う方法とご自宅で患者さんご自身の管理のもとで行う方法が併用されますが、運動のリスクが低い患者さんでは、ご自宅で行う方法のみでも可能です。

それぞれの患者さんが目標とする健康状態や身体機能を達成するためには、健康状態と体力に見合った安全かつ有効な運動プログラムを作成することが必要です。このように運動プログラムを作成することを「運動処方」と呼んでおり、運動の頻度、時間、種類、運動量、漸増/改訂を調整することによってそれぞれの患者さんに適切な運動プログラムにしていきます。一般的に、回復期心リハでは心肺運動負荷試験によって体力を評価し、心血管病の重症度からみたリスクに基づいて運動処方を作成し、治療や心リハの方針を立てていきます。合併症や低体力、心臓の機能が高度に低下している患者さんなどで心肺運動負荷試験が実施できない場合には、6分間歩行負荷試験によって体力を評価します。

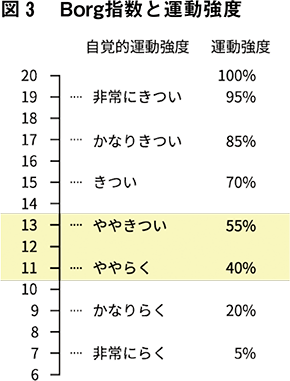

回復期心リハで行う運動療法は、10分間程度のウォームアップ、20-30分間の有酸素性運動、10-20分間の低強度のレジスタンス運動、10分間程度のクールダウンといった内容で実施します。有酸素性運動の内容はウォーキング、自転車エルゴメーター運動、軽いエアロビクス体操などが勧められており、心肺運動負荷試験の結果から、安全で有効な有酸素性運動の強さを決定して、その強さに相当する心拍数を目安に行います。心肺運動負荷試験を実施できない場合には、安静時の心拍数+30拍/分(β遮断薬を内服している場合には安静時の心拍数+20拍/分)、ボルグ指数11(ややらく)-13(ややつらい)に相当する強さ(図3)、快適に会話しながら行える運動の強さ、のいずれかの方法で運動強度を簡便に決めることができますが、適応と注意点をよく吟味することが重要です。

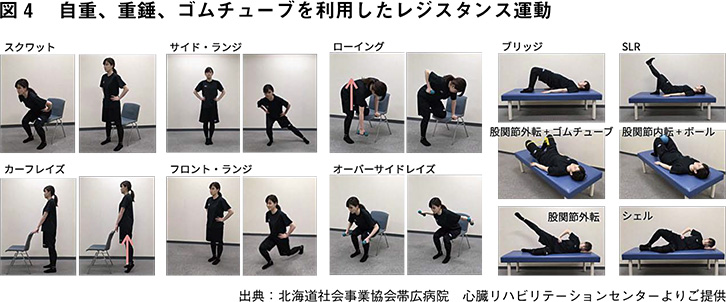

レジスタンス運動ではご自身の体重や重錘、ゴムチューブなどによって筋肉に負荷をかける運動(図4)、または、ウエイトマシンによる運動を行います。腕や脚などの大きな筋肉を中心に数種類の運動を1-3セット、1セットあたりの反復回数を8-12回、セット間に90秒程の休憩を挟みながら行います。腕の最大筋力の30-40%、脚の最大筋力の40-60%がレジスタンス運動の強さの目安となり、息こらえをしないように動作と呼吸を合わせて行います。有酸素性運動とレジスタンス運動とでは期待できる効果が異なり、有酸素性運動では筋肉の質が、レジスタンス運動では筋肉の量が改善します。

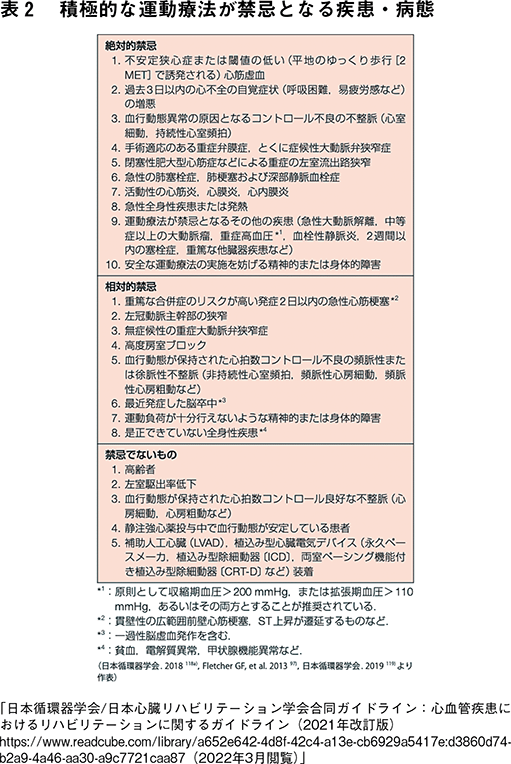

心血管病の患者さんの運動療法は安全であることが必須条件です。心血管病の患者さんは心血管事故の発生・再発のリスクが高いと考えられるため、まずは、運動療法の適応になるかどうかを判断することが安全で効果的な運動療法を行うために不可欠です(表2)。運動の有益性が運動により生じうる事故などのリスクを上回ることがないと判断すべき状況を「絶対的禁忌」と呼び、病状によっては運動の有益性がリスクを上回ると判断される場合を「相対的禁忌」と呼びます。運動中の事故を防止するという観点では、運動療法が絶対的禁忌の患者さんはもちろんのこと、その日の体調によって運動療法を行うべきではないと判断される場合には実施しません。また、ある時点で運動が禁忌であっても、病状の変化に伴い後に適応となることもあるため、改めて運動療法の適応を再評価することも必要です。

運動療法にともなう一般的なリスクとしては、転倒・骨折があげられます。特に、ご高齢の患者さんや肥満の患者さんでは整形外科的な疾患をお持ちの場合が多いため、運動による腰痛や下肢痛、しびれの出現や悪化のリスクに注意が必要です。

また、ベッド上の安静、大手術後、車椅子の長期利用、肥満、担癌患者さんのうち抗凝固療法を行っていない場合には、静脈血栓塞栓症のリスクを念頭におく必要があります。また、糖尿病のある患者さんでは、薬物治療中の低血糖発作、起立性低血圧、増殖性網膜症の網膜出血、自立神経障害による運動中の血圧低下や上昇、無症候性心筋虚血にともなう突然死や急性心筋梗塞の発症リスクが高いため、これらについても慎重に評価することが重要です。更に、末梢神経障害のある糖尿病患者さんでは、転倒に加えて足病変が悪化するリスクもあり、十分なフットケアが大切になります。

(3)維持期(第Ⅲ相)の心リハ

維持期心リハは、社会復帰以降、快適な生活の維持、心血管病の再発予防を目的に生涯を通じて行われるべきものです。回復期心リハで獲得した運動能力、生活習慣の是正、冠危険因子の是正を維持するなど、患者さんが主体的に健康を管理することが必要となります。年齢、職業、日常生活レベルなどの個々の患者さんの背景を考慮して、それぞれの生活レベルに合ったプログラムをご自宅または民間の運動施設などで行われます。

3 心リハにおける患者教育と疾病管理

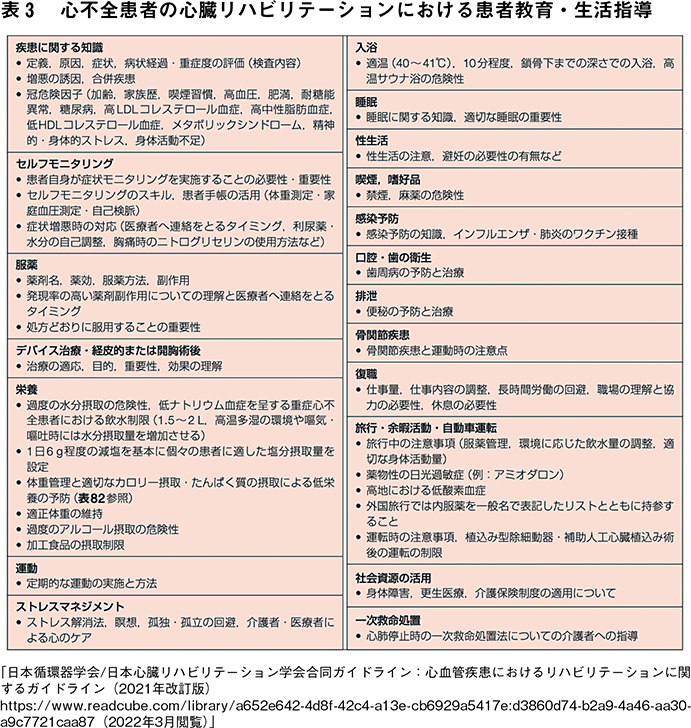

心リハでは体力を向上するために行う運動療法に加え、患者さんがご自身の疾患を適切に管理し、症状の悪化なく安定した状態を維持できるようになるための教育指導がとても重要です。心リハにおける患者さんへの教育は、服薬指導、食事指導、生活活動指導、カウンセリング、心血管病とその危険因子の適切な治療、増悪因子の管理、ストレスマネジメントなど多岐にわたりますが(表3)、医師、看護師、理学療法士、健康運動指導士、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士/公認心理師などの多職種チームがかかわるため、疾病管理をより効果的に行うことができます。患者さんの心血管病の重症度、合併疾患、健康志向、価値観、環境を考慮しつつ、患者さんやそのご家族、介護者に対して、退院時および退院後も継続的に教育・指導を行い、患者さんご自身とそのご家族が日常生活のなかで疾患の適切な自己管理が継続できるように支援しています。

4 おわりに

「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン2021年改訂版」をもとに、心リハについて概説しました。高齢化や医療技術の進歩とともに心リハの適応となる対象が複雑・多様化しており、心リハの在り方もそれぞれの患者さんの病状や合併症、運動機能、社会環境に応じた個別性が重要視されています。日本心臓リハビリテーション学会ウェブページ(https://www.jacr.jp/everybody/hospital/hokkai/)に心リハが受けられる施設が掲載されています。ご自身にあった心リハをご希望の方はお近くの施設にご相談されることをお薦めします。