|

NO.20

|

「心房細動における抗凝固療法について」

〜不整脈治療の新しいガイドラインから(後編)〜

(1/2)

国立病院機構 北海道医療センター循環器内科

医長 佐藤 実氏

前編では、心房細動による心原性脳梗塞、その予防のための抗凝固療法の適応とリスク評価について解説しました。後編では、抗凝固薬の選択や、注意が必要な状況下での抗凝固療法の実際、出血時の対応について解説します。

1 .抗凝固薬の選択

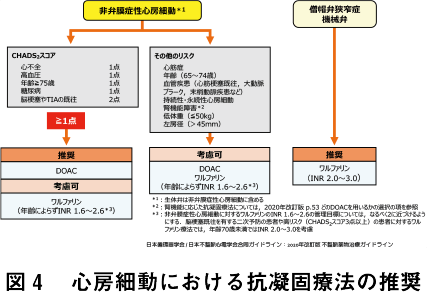

2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドラインでは、CHADS2スコアが1点以上の場合、直接経口抗凝固薬(direct oral anticoagulants:DOAC)の内服が「推奨」され、ワルファリンの内服は「考慮可」となったのは、前編でお話した通りです(図4:重要な図なので後編でも記載します)。

※クリックで拡大

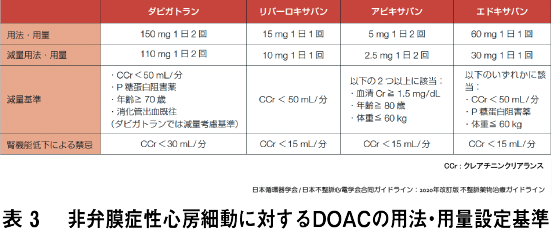

現在、日本では、ダビガトラン、リバロキサバン、アピキサバン、エドキサバンの4種類のDOACが使用されています。どのDOACを使用するのかについては、その薬が体内に入った時の代謝経路(腎臓から排泄、肝臓から排泄、腸管から排泄)や投与回数(1日1回内服、1日2回内服)などの情報のほか、大規模臨床試験などの解析結果を参考にして使い分けます。

それぞれのDOACの用量は、複数の臨床試験の結果をもとに定められており、投与の際には規定の用法・用量を守ることが重要になります(表3)。ただし、日本人では海外に比べて減量基準に該当する患者が多いため、用量設定には注意が必要です。

※クリックで拡大

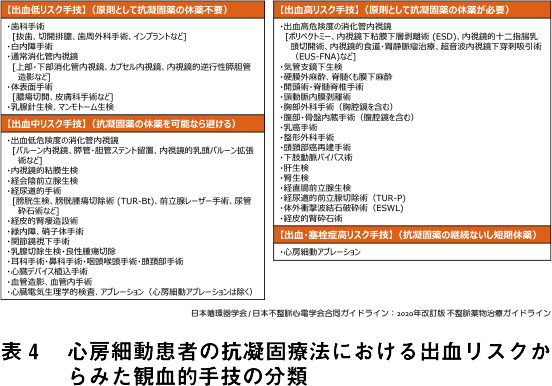

2.観血的手技(抜歯、消化管内視鏡、外科手術など)を行う際の抗凝固療法

抗凝固薬を内服している患者が、抜歯・消化管内視鏡・外科手術などの観血的な検査・治療(観血的手技と呼びます)を受ける機会が増えています。観血的手技を受ける場合、抗凝固薬を一時休薬するかどうかの判断が必要になります。各々の患者において、血栓塞栓症のリスク、使用している抗凝固薬の種類、観血的手技の出血リスクなどの複数の要因を考慮して、患者ごとに判断しなければなりません。また、一時休薬に際し、血栓塞栓症の発症リスクが生じますので、観血的手技を行う場合は、患者にそのリスクを説明して休薬の同意を得ておくことが望ましいとされています。

2020年改訂版では、出血リスクごとに観血的手技を分類し、低リスク手技は「原則として休薬不要」、中リスク手技は「可能なら休薬を避ける」、高リスク手技は「原則として休薬が必要」と明記しました(表4)。ただし、休薬を必要とする観血的手技であっても、休薬期間は最小限とし、止血が確認できればすみやかに抗凝固薬を再開するように求めています。

また、この内容は待機的な観血的手技が対象となっているため、緊急手術には適応されないことに留意してください。

※クリックで拡大