|

NO.20

|

「心房細動における抗凝固療法について」

〜不整脈治療の新しいガイドラインから(後編)〜

(2/2)

国立病院機構 北海道医療センター循環器内科

医長 佐藤 実氏

3.虚血性心疾患に合併する心房細動の抗血栓療法

心房細動患者の約15%に虚血性心疾患が合併し、心房細動患者の6〜10%に経皮的冠動脈インターベンション(PCI:冠動脈拡張術や冠動脈ステント留置術など)が施行され、高齢化を背景にその数は年々増加傾向にあります。

冠動脈ステント留置術などのPCI治療後には、アスピリンと、P2Y12受容体拮抗薬と呼ばれる2種類の抗血小板薬(血小板に作用して血栓の生成を抑制する薬)を併用して内服するのが一般的です。

したがって、心房細動がある患者にPCI治療を行った場合、心房細動に対する抗凝固薬と、PCI治療後に必要な2種類の抗血小板薬の合計3種類の抗血栓薬を内服しなければならず、出血リスクの増大が危惧されておりました。

しかし、2013年に公表された大規模臨床試験であるWOEST試験において、抗凝固薬のワルファリン・抗血小板薬のクロピドグレル(P2Y12受容体拮抗薬)・抗血小板薬のアスピリンの3剤を併用した患者群に比べて、ワルファリンとクロピドグレルの2剤を併用した患者群の方が、血栓症を増加させずに出血性合併症を減少させたと報告されました。この報告以降、3種類の抗血栓薬のうち、抗血小板薬を減らすという考え方が支持されるようになってきました。

さらに、心房細動による血栓を予防する抗凝固薬として、ワルファリンにかわりDOACが広く使用されるようになってきたため、DOACとP2Y12受容体拮抗薬の2剤併用患者群と従来の3剤併用患者群を比較する大規模臨床試験が行われ、その結果から、抗血小板薬と併用する抗凝固薬としてDOACがより推奨されるようになりました。

これまでの大規模臨床試験は、PCI治療後1年以内の効果と安全性を評価の対象としたものでしたが、1年以降の慢性期におけるDOAC単独療法の効果と安全性を評価したAFIRE試験の結果が2019年に発表されました。この試験は日本で行われたものであり、PCI治療を行って1年以降になる心房細動患者に対して、DOACの1種類であるリバロキサバン単剤療法が、リバロキサバンと抗血小板薬1剤の2剤併用療法に比較して、出血性事象や総死亡を減少させるという結果でした。

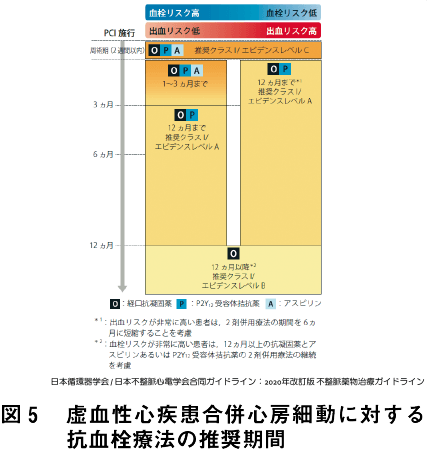

これらの研究結果を踏まえて、心房細動患者に対してPCI治療を行う際の、抗血栓療法の薬剤選択および推奨投与期間が作成されました(図5)。PCI治療後の周術期(2週間以内)は3剤併用療法としますが、その後は血栓リスクと出血リスクのバランスを評価したうえで、周術期以降にアスピリンを中止して、抗凝固薬とP2Y12受容体拮抗薬の2剤併用療法にすることが推奨されています。さらに、PCI治療後1年以上経過した際には、P2Y12受容体拮抗薬も中止して、抗凝固薬単剤とすることが標準治療と記載されました。ただし、出血リスクや血栓リスクが非常に高い患者については、併用期間の短縮や延長を考慮するとされており注意が必要です(図5:*1、*2)。

※クリックで拡大

4.出血時の対応

抗血栓薬の内服中、頻度は少ないですが重篤な出血がおこりえます。さらに、抗血栓薬を併用すると、そのリスクが高まるため、出血時の対応が必要となります。

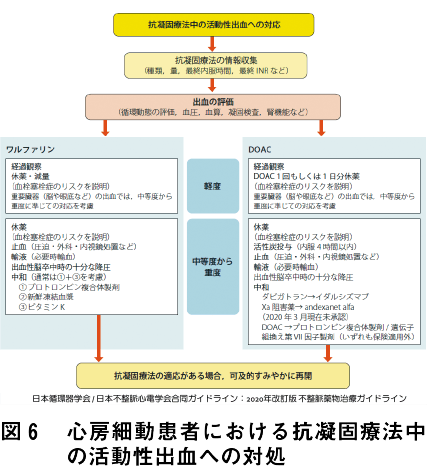

2013年改訂版では、ワルファリン内服時における出血時の対応について記載されていましたが、2020年改訂版では、DOAC内服時における出血時の対応についても明記されました(図6:心房細動患者における抗凝固療法中の活動性出血への対処)。

軽度の出血の場合は安易に休薬することはなく、ワルファリンを内服している場合は「経過観察、休薬・減量」、DOACを内服している場合は「経過観察、DOACの1回分もしくは1日分休薬」と記されています。中等度から重度では、ワルファリン内服の場合「休薬、止血、輸液、十分な降圧、中和」、DOAC内服の場合「休薬、活性炭投与、止血、輸液、十分な降圧、中和」と記されています。ただし、たとえ軽度であっても重要臓器(脳や眼底など)の出血では中等度から重度に準じて対応を考慮すること、となっています。

抗凝固薬の効果を打ち消す「中和」に関しても図6に記載されていますが、ワルファリンについては、プロトロンビン複合体製剤、新鮮凍結血漿、ビタミンKの投与で中和可能です。DOACについては、DOACの1種類であるダビガトランは“イダルシズマブ”という薬で中和可能です。それ以外のDOAC(図6にはXa阻害薬と記載)は“andexanet alfa”という薬で中和可能ですが、日本ではまだ未承認です。

止血処置後にも抗凝固療法を続けなければならない場合、切れ目なく血栓塞栓症予防治療を継続するために、可及的速やかに抗凝固療法を再開しなけれなりません。

※クリックで拡大

5.最後に

心房細動に対する抗凝固療法について、新たに発表された「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」を中心に、前編・後編にわたって解説しました。

社会の高齢化とともに心房細動患者が増えており、抗凝固療法による脳梗塞発症の予防がさらに重要になってきています。しかし、抗凝固薬は出血性合併症を起こしやすい薬物であり、その使用や管理について、さらにいっそうの注意と理解が必要です。

この文章が、心房細動における抗凝固療法を理解する一助になれば幸いです。