|

NO.19

|

最近の糖尿病診療の話題(後編)

〜個別化糖尿病診療と最新の薬物治療について〜

(1/2)

札幌医科大学細胞生理学講座兼循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

助教 佐藤 達也氏

糖尿病治療の目標は、糖尿病の合併症の発症と悪化を防ぎ、糖尿病がない人と変わらない生活の質と寿命を確保することです。治療の進歩により、糖尿病患者さんの平均余命は糖尿病ではない人と概ね同程度にまで延長していることが示唆されています。実際、30年前と比較して糖尿病患者さんの虚血性心疾患と脳血管疾患による死亡率はいずれも約60%も改善していることや、虚血性心疾患と脳血管疾患による死亡率が糖尿病患者さんでは日本人全体よりもむしろ低かったという研究結果も報告されています。このように、適切に糖尿病とその合併症に対する治療を提供できれば、糖尿病治療の目標は達成されつつあります。しかし一方で、治療の中断により糖尿病合併症が進行してしまう例も未だ多いことや、糖尿病合併心不全の増加という新たな課題も見えてきました。

本稿では、米国糖尿病学会が提唱している個別化糖尿病診療の意思決定モデルを紹介しながら、個々の背景を考慮した持続可能で最適な薬物治療の選択法について解説します。

1 .個別化糖尿病診療の重要性

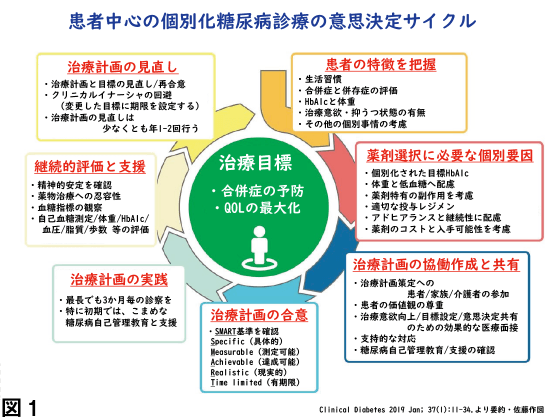

平成28年の国民健康・栄養調査では、糖尿病が強く疑われる人のうち、継続治療を受けている人の割合は77%(男性79%、女性74%)であり、特に40歳代男性ではわずか50%程度と低いことが報告されています。この理由として「仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため」が最も多かったものの、「主治医や医療スタッフとの相性が悪い」「治療意欲が湧かない」「医療費の負担」という理由も多く、治療中断に至る事情は個々で異なることが示唆されています。この問題を解決するための1つの手段として、米国糖尿病学会から、患者中心の個別化糖尿病診療の意思決定サイクルが提案されました(図1)。

※クリックで拡大

この図では、まず輪の中心に糖尿病患者さんが位置し、「合併症の予防」と「QOLの最大化」が治療目標であることを示しています。次に、図の右上の「患者の特徴を把握」の項目から評価を始めます。ここでは、生活習慣の評価や糖尿病合併症や併存症の有無、HbA1cや体重、治療意欲などを把握します。次に、「薬剤選択に必要な個別要因」を評価します。一般にHbA1cの目標は7%未満が推奨されていますが、低血糖リスクや糖尿病罹病期間、年齢、活動度に応じて設定し直すことが推奨されています。また、薬剤特有の副作用、体重、コスト、アドヒアランスも考慮すべき重要な要素です。そして、「治療計画の協働作成と共有」を経て「治療計画の合意」を行います。治療計画は、個々の価値観を尊重しつつ患者さんと共同で作成すること、SMART基準(具体的、測定可能、達成可能、現実的、有期限)を満たすことが強調されています。治療計画が決定した後、「治療計画の実践」「継続的評価と支援」の項目で定期フォローを行います。最後に、「治療計画の見直し」の項目では、治療目標達成の有無を年1〜2回評価し、クリニカルイナーシャ(臨床的怠惰=治療の見直しが必要であるにも関わらず治療計画の見直しを無視すること)を避けることが強調されています。そして、治療目標はまた、「患者の特徴を把握」の項目に戻って設定され直され、一連の過程を定期的に繰り返すことが推奨されています。

このようなサイクルで治療計画を行えば、医療従事者と患者さんの間の不適合を減らすことができ、患者さんの治療意欲の向上が期待できます。しかし、このモデルは米国の医療事情から作成されたものである点に注意が必要です。医療機関にアクセスしやすい一方で、1人あたりに費やすことができる診療時間が短い本邦に適用するには工夫が必要と考えます。例えば、多職種連携や診察までの待ち時間を有効に活用するなどの対策が効果的である可能性があります。いずれにせよ、このような個別化診療の意思決定モデルの考え方を日常診療に取り入れることにより、継続的かつ有効な治療の提供に繋げることが期待できると考えます。