|

NO.18

|

「心房細動における抗凝固療法について」

〜不整脈治療の新しいガイドラインから(前編)〜

(1/2)

国立病院機構 北海道医療センター循環器内科

医長 佐藤 実 氏

1 .不整脈について

心臓は、安静の状態では、1分間に50〜100回程度、規則的に拍動しています。

この拍動は、心臓に備わっている「刺激伝導系」といわれる脈を作るシステムによって作られます。

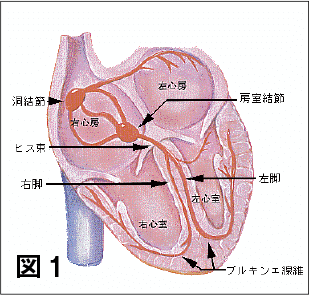

図1にあるように、心臓の右心房にある「洞結節」と呼ばれる発電所のような部分から、1分間に50〜100回程度の電気信号が規則的に発生し、その信号が、「洞結節 → 心房 → 房室結節 → ヒス束 → 右脚・左脚」を経由して心室に到達すると、その信号に反応して心臓の筋肉が収縮し、血液が送り出されます。これを定期的に規則正しく繰り返しているのが正常の拍動なのです。

不整脈には、この刺激伝導系に異常があることで起きるものや、刺激伝導系以外の場所から異常な電気信号が発生することで起きるものがあります。

発電所の機能が衰えて発電回数が少なくなったり、刺激伝導系の途中で電気信号が伝わりにくくなったり、途絶えたりすることで起きるものが、脈が遅くなる「徐脈性不整脈」と呼ばれます。

刺激伝導系以外の部分に異常な伝導経路があったり、刺激伝導系以外の異常な発電所から突発的に速い電気信号が発生することで、脈が速くなったり乱れたりするものが、「頻脈性不整脈」と呼ばれるものです。

2 . 心房細動について

いろいろある不整脈の中で、近年特に注目されているのが「心房細動」です。高齢化によってその頻度は増加し、現在日本には100万人以上の患者さんがいると推定されています。

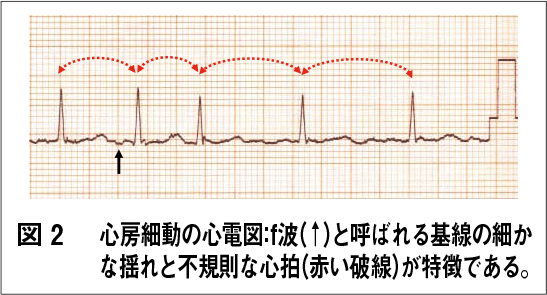

正常の心拍は、洞結節から発生した電気信号が「心房→心室」と伝導することで、心房・心室が規則正しく協調して拍動していますが、心房細動では主に左心房から1分間に350回以上の異常な電気信号が発生し、その信号の一部が心室に不規則な形で伝導します。心電図では、この異常な電気信号を反映した細かく震えるようなf波と呼ばれる波形と不規則な心拍が特徴です(図2)。

動悸・息切れなどの自覚症状があり検査を受けて見つかることもありますが、健康診断や、たまたま受けた検査で見つかることもあります。心房細動だけで命を落とす危険性はありませんが、脳梗塞や心不全の原因になりかねないため、適切な対処が必要になります。

3 .心房細動と脳梗塞の関係

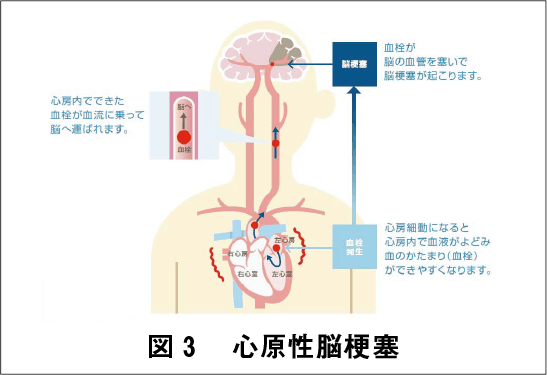

上述したように、心房細動では主に左心房から1分間に350回以上の異常な電気信号が発生しています。この異常に多い電気信号のために、心房の筋肉はほとんどふるえる様な収縮様式となり、そのため心房の中で血液の流れがよどんでしまい、「血液のかたまり」ができやすくなります。この血液のかたまりは「血栓」と呼ばれ、血液の流れにのって全身のいろいろな臓器の血管に詰まることがあります。詰まったところより先には血液が流れなくなるため、血流が途絶えた部位の細胞が死んでしまいます(これが壊死と呼ばれます)。

最も重大な影響がでるのは、脳の血管に血栓が詰まっておきる脳梗塞です。実際に、脳梗塞の1/3が心房細動に起因するとされており、心原性脳梗塞といわれています(図3)。心原性脳梗塞は、脳の比較的太い血管に血栓が詰まることで生じることが多いため、大きな範囲の脳梗塞になることが多く、命にかかわる事態になったり、助かっても重い麻痺や後遺症が残ったりすることが多いのです。

心房細動を治療する中で、脳梗塞を予防するための抗凝固療法は、薬物治療の重要な位置を占めています。一般的な心房細動の薬物治療について、日本循環器学会より「心房細動治療(薬物)ガイドライン(2013年改訂版)」が発表されていましたが、血液中の凝固因子に作用して血栓の生成を抑制する新しいタイプの血液サラサラの薬である直接経口抗凝固薬(direct oral anticoagulants: DOAC)の普及により、心房細動治療が大きく変化する中で、日本独自の研究結果も考慮に加え、7年ぶりに、日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドラインとして「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」が発表されました。

心房細動と診断されたら、血栓の生成を抑制し脳梗塞を予防するための抗凝固療法を始めるかどうかの検討が必要になります。本稿では、この抗凝固療法について、「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」に記載されている抗凝固療法の項を中心に解説します。