|

NO.16

|

心臓弁膜症のカテーテル治療について

(1/2)

旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野

講師 竹内 利治氏

はじめに

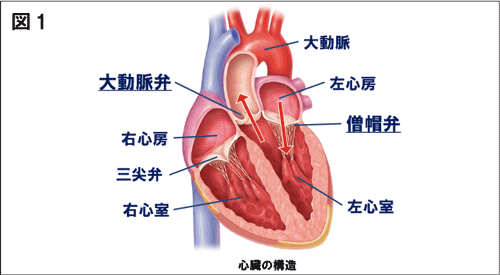

心臓は全身に血液を送り出すポンプのような役割を果たしています。肺で酸素を受け取った血液は左心房から左心室へ送られ、大動脈を通って全身に酸素が届けられます(図1)。この血液の流れを一方向に維持するために、心臓には「弁」があります。これらの弁が狭くなり血液の流れが妨げられる状態を「狭窄症(きょうさくしょう)」、弁の閉じ具合が不完全なために血液が逆戻りしてしまう状態を「閉鎖不全症(へいさふぜんしょう)」と呼び、これら弁膜症の2つの病態は血液の循環を悪くさせます。

なかでも左心室の入口にあたる僧帽弁(そうぼうべん)と、出口にあたる大動脈弁(だいどうみゃくべん)は極めて重要であり、病状が進行すると心不全を呈するようになります。75歳を超えるとおよそ10人に1人が心臓弁膜症と言われていますが、特に増えている心臓弁膜症として「大動脈弁狭窄症」と「僧帽弁閉鎖不全症」があげられます。これらの疾患が進行すると、以前は外科手術しか治療方法がありませんでしたが、最近では手術の危険性が高い患者さんに対して、大きく胸にメスを入れずに治すことができるカテーテル治療が行われるようになりましたのでご紹介いたします。1.大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療 「TAVI(タビ)」

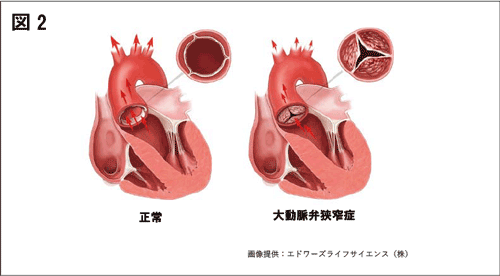

大動脈弁狭窄症とは、大動脈弁が硬くなって開きにくくなる病気です。心臓の出口である大動脈弁が狭くなるため、左心室から大動脈に血液を送り出す際に、心臓に大きな負荷がかかります(図2)。

原因はいくつかありますが、加齢による動脈硬化を原因とするものが多く、日本における大動脈弁狭窄症の患者数は60歳以上で約284万人、そのうち重度の患者数は約56万人と推計されています。

症状としては、疲労感、息切れ、胸痛、めまいなどですが、心不全で入院した後に見つかる場合や、検診時の聴診で心雑音を指摘され、無症状で発見されることもあります。

また高齢者の場合、動いた後に息切れがあったとしても年齢や運動不足によるものと思い込んでいる場合があり、病院に来院した時には既に重症になっていることも珍しくありません。

大動脈弁狭窄症は自然に治ることはないため、心筋障害が進行する前に早期の診断と治療をすることがとても大切です。治療を行わなければ突然死など生命の危険を伴うことが知られており、重い症状が出た患者さんの生命予後は2年以内というデータもあります。

重症の大動脈弁狭窄症に対する標準的治療は、外科的に開胸して行う大動脈弁置換術ですが、そのうち高齢者や手術リスクが高いために手術適応とはならない患者さんが全体の3割以上を占めるとも言われています。

このような手術不可能な患者さんは、以前はなすすべもなく看取らざるを得ませんでした。このような患者さんに対しては、比較的侵襲性の低いカテーテルによる大動脈弁バルーン拡張術が行われることもありますが、この治療法では一時的に症状は改善するものの、弁の拡張が不十分であり、再狭窄をきたすことも稀ではなく、治療効果は限定的であることが欠点でした。

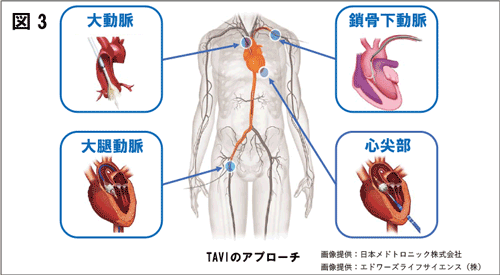

最近、これらの問題点を克服するための治療法として、「経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)」が開発されました。実際の方法は、金属製の網状のフレームに動物の心膜で作られた生体弁(人工弁)が取り付けられたカテーテルを狭くなっている大動脈弁の位置に合わせて、慎重に生体弁を留置します。身体への侵襲や負担を考えると、足の血管を用いる大腿動脈アプローチが第一選択となります。

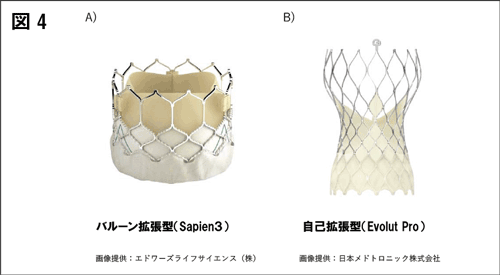

しかし、足の血管が狭く細い場合や蛇行が強い場合には、直接心臓の先端(心尖部)もしくは、心臓に近い大動脈や鎖骨下動脈からのアプローチを選択することもあります(図3)。TAVIの弁としては、小さく折りたたまれた生体弁の内側からバルーンで拡張し固定するタイプ(図4A)と、形状記憶合金フレームの生体弁が収納されたカテーテルを引き抜いて自己拡張させるタイプ(図4B)の2つがあります。TAVIのメリットとしては、①開胸せず人工心肺や心停止を必要としないこと、②麻酔時間、手術時間が短く身体への負担が少ないこと、③手術後の回復が早く筋力低下などを生じないこと、などが挙げられます。

ただしリスクの高い患者さんが治療対象となるため、合併症の発生頻度をゼロにすることはできないことも事実です。しかしながら、経験の蓄積とともに年々成績は向上しており、現在我が国における術後30日間の死亡率は約1%程度と報告され、高齢者や重い持病のある方にとっては新たな選択肢となる画期的な治療法といえます。

2020年に日本循環器学会のガイドラインが改訂され、TAVIは外科手術の危険性が高い患者さんでなくても考慮すべき治療法となりました。しかし、まだその歴史は浅く、10年を超える人工弁の耐久性についてのデータが十分ではないため、若年者にまでTAVIの適応を拡げるべきではないとされています。現時点での一つの目安としては、80歳以上の方にTAVI、75歳未満では従来の外科的開胸手術を行うことが提案されていますが、年齢以外にも患者さんの弁の状態やカテーテル治療に向いている血管であるか、さらに合併症・併存症など様々な情報に基づいて、循環器内科医、心臓血管外科医、心エコー専門医などからなるハートチームで十分に検討し、さらに患者さんの意向もふまえて決定されます。高齢で重症の方であっても、大動脈弁狭窄症に対する積極的な治療を行うことで、健康な日常生活を取り戻すことは可能です。身体への負担が少ないTAVIは、外科手術をためらっていたり、外科手術ができないと言われたりしている患者さんの新たな治療選択肢の一つとなりました。