|

NO.16

|

�S���ٖ��ǂ̃J�e�[�e�����Âɂ���

�i�Q�^�Q�j

�����ȑ�w�@���Ȋw�u���@�z�E�ċz�E�_�o�a�ԓ��Ȋw����

�u�t�@�|�� ������

2�D�m�X�ٕ��s�S�ǂɑ���J�e�[�e�����Á@�u�}�C�g���N���b�v�v

�@�m�X�ق͑O��ƌ���2�����琬���Ă���A�F���Ɠ����͂��ِ̕�ɍ��S��������t�����Ă��܂��B�S�����g�����鎞�ɂِ͕낪���S�����ɊJ���Č��t���������A�S�������k���鎞�ɂِ͕낪�҂���ƍ��킳���āA���t�����S���ɗ���Ȃ��Ȃ�܂��B

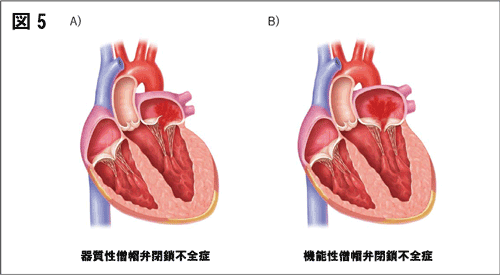

�@�������A�Ȃ�炩�̌����őm�X�ق̕�����������߂Ɍ��t�����S�[�ɋt�߂肵�Ă��܂���Ԃ�m�X�ٕ��s�S�ǂƌ����܂��B�����Ƃ��ẮA�@�펿���m�X�ٕ��s�S�ǁA�A�@�\���m�X�ٕ��s�S�ǂ�2�ɕ�����܂��B�펿���m�X�ٕ��s�S�ǂ͑m�X�ق��̂��̂ɕs��������ċt�����N����^�C�v�ł��B

�@���Ƃ����F�����ꂽ��A�L�т��肷�邱�ƂŁA�m�X�ق̐ڍ��������Ȃ錋�ʁA���S�[���t���t�����Ă��܂��܂��i�}5A�j�B

�@����A�@�\���m�X�ٕ��s�S�ǂ͑m�X�ق��̂��̂ɕs��͂Ȃ��A���S���⍶�S�[�̕s��ŋt�����N����^�C�v�ł��B

�@���Ƃ��ΐS�؍[�ǂ�S�؏ǁA�m�X�وȊO�ٖ̕��ǂȂǂɂ�荶�S���̓����������Ȃ�傫���Ȃ錋�ʁA�m�X�قɂ����Ԃ������č��S�[���t���t�����Ă��܂��܂��i�}5B�j�B�܂��S�[�ד��Ƃ����s�����ł́A���S�[���傫���Ȃ邱�Ƃŋt���������邱�Ƃ�����܂��B

�@�͂��߂̒i�K�ł́A���t�̋t���ɂ�镉�S�����S�[�⍶�S���ɂ������Ă͂��Ă��A�S�����̂Ƀ|���v�@�\���ێ����悤�Ƃ���㏞�@�\���������߁A�Ǐo�Ȃ����Ƃ��قƂ�ǂł��B

�@���������̐S���Ɍ��E������ƁA�������₷���Ȃ�܂��B����ɕa�C���i�ނƁA�x�Ɍ��t�����Ĕx��������x������A�钆�Ɍċz������N�����N���ċz�ƂȂ�A�������P���݂������܂��B

�@�܂����S�[�̊g��ɂ��A�S���̒������o���o���ɂȂ�S�[�ד����������A���̂��ߓ����A�����s�����A��������݂Ȃǂ������N������܂��B

�@�m�X�ٕ��s�S�ł́A�S�s�S�ɂ��Ǐo�Ă����ہA���S���̎��k�͒ቺ�A���S���̊g��A�S�[�ד��̏o���ȂǐS���̕��S�������Ȃ��Ă����ۂɂ͎��Â��K�v�ƂȂ�܂��B�m�X�ٕ��s�S�ǂ����R�������邱�Ƃ͂Ȃ����߁A���Â͊�{�I�ɊO�ȓI�J����p�ł��B��p�ɂ͑傫�������āA�m�X�ْu���p�Ƒm�X�ٌ`���p�ɕ�����܂��B

�@�ǂ����������]����؊J���ĐS����I�o���܂����A�����̕ق�����ĐV�����قɎ��ւ���̂��m�X�ْu���p�A�����̕ق����܂�������A�D�����킹���肵�Č`�𐮂���̂��m�X�ٌ`���p�ł��B�m�X�ٌ`���p�͎��ȕق������ł��郁���b�g������܂����A��ʓI�ɒu���p������p�̓�Փx�������A�K�������ł���Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA�S���O�Ȉ�Ƃ悭���k����K�v������܂��B����������҂�S�@�\���ቺ�������҂���ł́A��p���X�N���������ߖ��Â�I�����邵���Ȃ��A���퐶���ł͈��Â��������A����ł����މ@���J��Ԃ��������܂����B

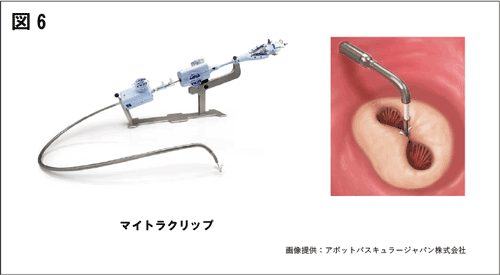

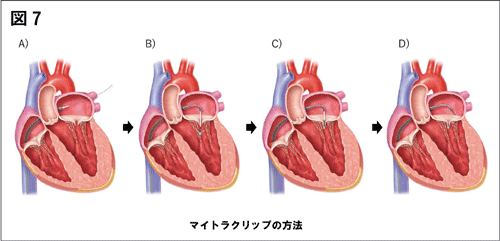

�@�ŋ߁A�����̖��_���������邽�߂̎��Ö@�Ƃ��āA�J�e�[�e����p���đm�X�ق̑O��ƌ����Ȃ����킹��u�o�J�e�[�e���m�X�كN���b�v�p�i�}�C�g���N���b�v�j�v���J������܂����i�}6�j�B���̎��Ö@�́A�O�Ȏ�p�ɔ���S���������A�̂ɑ��镉�S�����Ȃ����߁A��p�̊댯�����������҂���ł����É\�ł��B�}�C�g���N���b�v�̎��ۂ̕��@�Ƃ��ẮA�S�g�������Ōo�H���S�G�R�[���Q�Ƃ��Ȃ����p��i�߂Ă����܂��B���̕t��������J�e�[�e����}�����A�E�S�[����S�[���u���т��č��S�[�ɐi�߂čs���܂��i�}7A�j�B�K�C�h�J�e�[�e������N���b�v�̂����N���b�v�f���o���[�V�X�e�������S�[���獶�S���Ɉ�U���ꂽ��A�m�X�ق̓K�Ȉʒu�ɍ��킹�܂��i�}7B�j�B�N���b�v�őO��ƌ����������苲��ŁA�t�����}����ꂽ���Ƃ��m�F���܂��i�}7C�j�B�m�X�ق��͂��N���b�v���c���āA�f���o���[�V�X�e����̊O�ւƔ����܂��i�}7D�j�B�����\�z�ȏ�ɋt�����c��ꍇ�̓N���b�v��������x�u���������Ƃ��\�ł���A�܂�1�ŋt���𐧌�ł��Ȃ���Βlj����ăN���b�v�𗯒u���邱�Ƃ��ł��܂��B�N���b�v�𗯒u���I������A���̕t�����̎~�����s�����Â��I�����܂��B�ʏ�͏p�㐔���őމ@���邱�Ƃ��ł��܂��B����҂�S�@�\��������p������ȕ��ł��A�m�X�ٕ��s�S�ǂɑ���ϋɓI�Ȏ��Â��s�����ƂŁA�����قǐ������x�������P���邱�Ƃ�����܂��B�g�̂ւ̕��S�����Ȃ��}�C�g���N���b�v�͐V���Ȏ��ÑI�����̈�ł��B

������

�@���S�ǂ�S�؍[�ǂȂǂɑ��āA�O�ȓI�o�C�p�X��p�����g�̂ւ̕��S�����Ȃ��������J�e�[�e�����ẤA���{�S���ǂ��ł����Â�����قǍL�����y���A�����̊��҂����Â��Ă��܂��B����A�ٖ��ǂɑ���J�e�[�e�����Â͂܂��n�܂�������ł���A���{�ł���a�@�̓n�C�u���b�h��p���������r�I�傫�ȕa�@�Ɍ����Ă��܂����A�k�C���ł��N�X�����Ă��܂��B

�@���Ȉ�A�O�Ȉ�A�����Ȉ�A�Ō�t�A���ː��Z�t�A�Տ��H�w�m�A���n�r���m�Ȃǂ̑��E�킩��Ȃ�n�[�g�`�[���Ŏ��ÓK�����ᖡ���A���̍�����Â���邱�Ƃ͊��҂���ɂƂ��đ傫�ȃ����b�g�ł���A�����炭���ꂩ��ł��i�����Ă����z�펡�Õ���̈�ł���Ǝv���܂��B