|

NO.15

|

急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版 後編

~心不全の診断について~

(1/2)

北海道大学病院臨床研究開発センター

横田 卓氏

1.はじめに

『急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版』について、前編では「心不全の診断」を特集しましたが、後編では「心不全の治療」を紹介させていただきます。

2.心不全の予防について

心不全を発症する前段階のステージA・Bでは心不全の発症予防に重点がおかれ、心不全の症状がある、あるいは急性心不全を発症したことがあるステージC・Dでは、心不全の症状改善に加えて、心不全の進行・再発予防、生命予後の改善を図ることに重点がおかれます(ステージ分類については前編で紹介しましたが、ステージAが最軽症、ステージDが最重症となります)。

いずれのステージにおいても食事・運動などの生活習慣の管理、ならびに心不全の危険因子(高血圧・肥満・糖尿病・冠動脈疾患など)に対する適切な治療が重要です。なお、食事については、栄養バランスを重視しつつ、過剰な塩分摂取を控えること(塩分摂取量6g/日以下が目安)が推奨されます。

また、喫煙は心血管病のリスクになるため禁煙する必要があります。大量のアルコール摂取は心機能低下のリスクになるため節酒(適量の飲酒)が推奨され、特にアルコール性心筋症と診断された場合は断酒が必要です。

さらに、血圧・体重測定など在宅でのセルフモニタリングは重要で、特に薬の飲み忘れは心不全増悪の要因のひとつであるため、本人とその家族のみならず医師・看護師・薬剤師などの多職種チームが在宅ケアをサポートすることにより、心不全の進行を予防することが期待されます。

その他、感染症をきっかけに心不全症状が悪化することが多いため、手洗いやうがいなどの感染予防の習慣に加えて、インフルエンザや肺炎球菌に対するワクチン接種が推奨されます。3.急性心不全に対する初期対応・治療

急性心不全は、急速に心原性ショックや心肺停止に移行する可能性のある危険な状態であり、救命と生命徴候の安定化、さらには心臓のみならず他臓器障害の進展予防が主な治療目標となります。

急性心不全の多くはうっ血が主体であり、突然の呼吸困難や起座呼吸(仰向けに寝ると息苦しさが増し、座ると息苦しさが少なくなる症状)を主訴に受診するケースが多く、体液貯留に伴う浮腫や急激な体重増加を認めることも少なくありません。

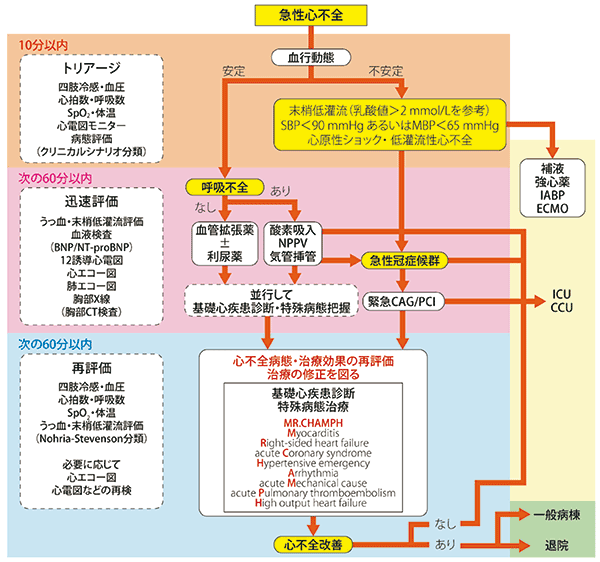

また、低心拍・低灌流の状態(心臓のポンプ機能が低下しており、十分な血液を全身に送ることができない状態)で、すでに心原性ショックを呈しているケースもあります。急性心不全の初期対応としてフローチャート(図1)に準じて早期に治療介入する必要があります。図1:急性心不全に対する初期対応から急性期対応のフローチャート

SBP;収縮期血圧、MBP;平均血圧、NPPV;非侵襲的陽圧換気、IABP;大動脈内バルーンパンピング、ECMO;体外膜型人工肺、CAG;冠動脈造影、PCI;経皮的冠動脈インターベンション、SpO2;経皮的動脈血酸素飽和度、myocarditis;心筋炎、right-sided heart failure;右心不全、acute coronary syndrome(ACS);急性冠症候群、hypertensive emergency;高血圧緊急症、arrythmia;不整脈、 acute mechanical cause;機械的合併症(ACSに伴う乳頭筋断裂・急性大動脈解離など)、acute pulmonary thromboemborism;急性肺血栓塞栓症、high output heart failure;高拍出性心不全

急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版

(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン)①最初の10分以内

来院時に急性心不全が強く疑われた場合、初期トリアージとして、まずバイタルサインのチェック・モニター装着・救急処置用の末梢ルート確保を行い、血行動態の把握・病態の評価に努めます。

さらに、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2) < 90%または動脈血酸素分圧(PaO2) < 60mmHgの場合には酸素投与を開始し、四肢冷感・低血圧(収縮期血圧 < 90mmHg)などの所見を認め、心原性ショックが疑われる場合には、補液や強心薬の投与を開始し、強心薬に反応しない場合はさらにIABP(大動脈内バルーンパンピング)などの補助循環の導入を考慮します。この段階では、循環動態・呼吸状態の安定化を最優先に考えましょう。②次の60分以内

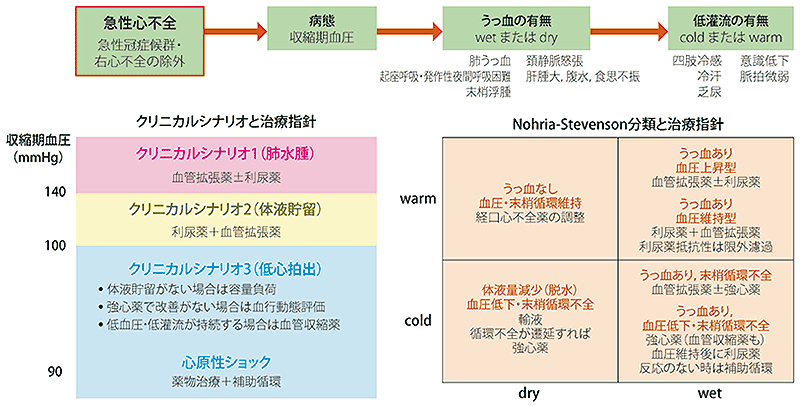

次に、うっ血/低灌流の評価・血液検査(BNP/NT-proBNPを含む)・12誘導心電図・心エコー・胸部レントゲン写真などの迅速評価を行い、心不全の診断ならびに病態の把握に努めるとともに、心不全の病態に応じた治療を開始します。なお、急性心不全の病態に応じた治療指針を決める上で、収縮期血圧を指標に分類するクリニカルシナリオ(CS)や、症状・身体所見より推測されるうっ血の有無および低灌流(末梢循環不全)の有無に基づいたNohria-Stevenson分類が参考になります(図2)。

例えば、収縮期血圧が120mmHg(つまりCS2)で、うっ血所見があり低灌流の所見がない場合(つまりNohria-Stevenson分類のwet & warm型)は、過度の血圧低下に注意しながら、血管拡張薬である硝酸薬(ニトログリセリン)の舌下投与と利尿薬の静注を行います。

また、この時点で基礎心疾患の鑑別の他、それぞれ特有の治療法がある特殊病態の把握に努めましょう。特に急性冠症候群(ACS)が疑われる場合は緊急冠動脈造影(CAG)を実施し、確定診断に至った場合は経皮的冠動脈インターベンション(PCI)を行います。また、呼吸不全・右心不全の有無、さらには血液検査でD-Dimerの上昇の有無などを参考に、急性肺血栓塞栓症を除外する必要があります。図2: 急性心不全の初期対応から急性期病態に応じた治療の基本方針 急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版

急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版

(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン)③次の60分以内

初期治療開始後に病態を再評価し、治療の修正を図るとともに適切な二次治療に移行することが求められます。なお、β遮断薬は、急性心不全であっても心原性ショックでなければ原則として内服を中止すべきではありません。