|

NO.14

|

急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版 前編

〜心不全の診断について〜

(1/2)

北海道大学病院臨床研究開発センター

横田 卓氏

1.はじめに

医師をはじめとする医療者が心不全患者さんにエビデンスに基づいた最良の医療を提供するために参考にする指針として、欧米にならって、日本でも2000年に心不全ガイドラインが初めて作成されました。

近年の人口の高齢化に伴い、心不全患者さんの数は飛躍的に増加している一方、心不全に対する薬物・非薬物治療はこの10〜20年間で目覚ましい発展を遂げており、最新の診断・治療指針を提供するために約5年に1回のペースで心不全ガイドラインが改訂されています。その中で、今回は『急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版』を紹介させていただきます。

これまでは急性心不全と慢性心不全のガイドラインが別々に作成されていました。しかし、急性心不全と慢性心不全は一連の流れで治療を行うことが多く、診療の最前線にいる医療者が活用しやすいように、2017年改訂版より急性心不全と慢性心不全を統一してガイドラインが作成されています。

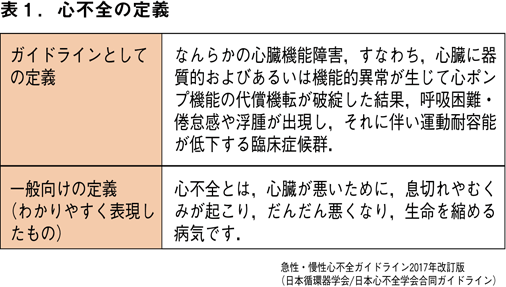

前編では「心不全の診断」について、後編では「心不全の治療」についてご紹介いたします。2.心不全の定義について(表1)

心臓は、全身にきれいな血液を送るポンプとしての役割を果たしています。心不全とは病名ではなく、何らかの基礎心疾患(心筋梗塞、心筋症、弁膜症など)によって心臓の機能が低下し、息切れやむくみなどの症状が出現する状態のことをいいます。このことは、鼻水や咳、喉の痛みなどが出る状態を広い意味で風邪(症候群)と診断することに似ています。

また、慢性心不全は、心不全の急性増悪を繰り返すことにより進行します。このため、早い段階でしっかりとした治療を受けなければ、心不全を発症後、癌の患者さんと同程度の生存率となることが予想されます。しかし、心不全が命に関わる病態であることは、一般の方に広く認識されていない可能性があります。以上を踏まえて、2017年度改訂版では、心不全は、「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」と定義されました。

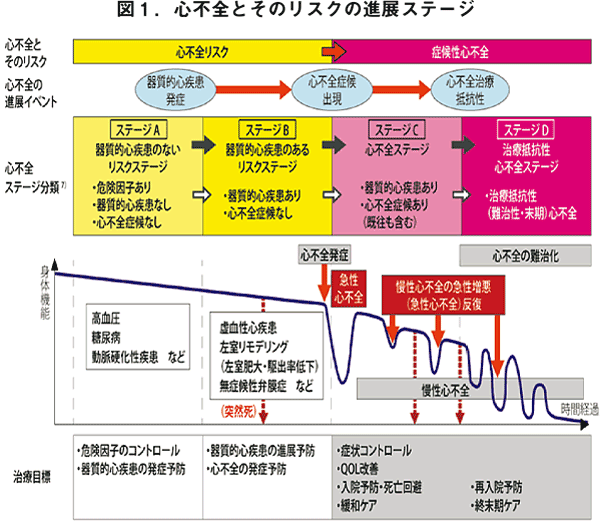

3.心不全とそのリスクの進展ステージ(図1)

心不全を発症するまでには、高血圧・糖尿病・動脈硬化性疾患などの心不全の危険因子を潜在的に有する『ステージA』、さらには虚血性心疾患・弁膜症などの器質的心疾患(あるいは基礎心疾患)を有する『ステージB』の段階をたどると、一般に考えられています。これらのステージでは、まだ息切れやむくみなどの心不全に特有の症状が出現していませんが、一旦、心不全を発症してしまうと病状の悪化が進行する可能性があるため、心不全を発症する前から、生活習慣の是正を含めた予防・治療を開始することが推奨されています。

一方、心不全の症状がある、あるいは急性心不全を発症したことがある『ステージC』では、慢性心不全として心不全の進行を抑えるお薬(例:ACE阻害薬・β遮断薬)などによる治療を受けるとともに、心不全の急性増悪を繰り返さないように心臓に負担のかかりにくい生活習慣(減塩、有酸素運動など)を実践することが大切です。また、毎日血圧・脈拍・体重などを測定し記録をつけるといったセルフモニタリングも必要となります。

さらに心不全が進行し重症化した『ステージD』では、軽い負荷でも容易に心不全の急性増悪を繰り返すようになり、生活の質(QOL)も低下し、最終的には寝たきり生活を余儀なくされ、終末期ケアを考慮しなければならなくなります。このため、なるべく『ステージD』まで心不全が進行しないように、心不全の急性増悪を予防することがとても大切です。