|

NO.14

|

急性・慢性心不全ガイドライン2017年改訂版 前編

〜心不全の診断について〜

(2/2)

北海道大学病院臨床研究開発センター

横田 卓氏

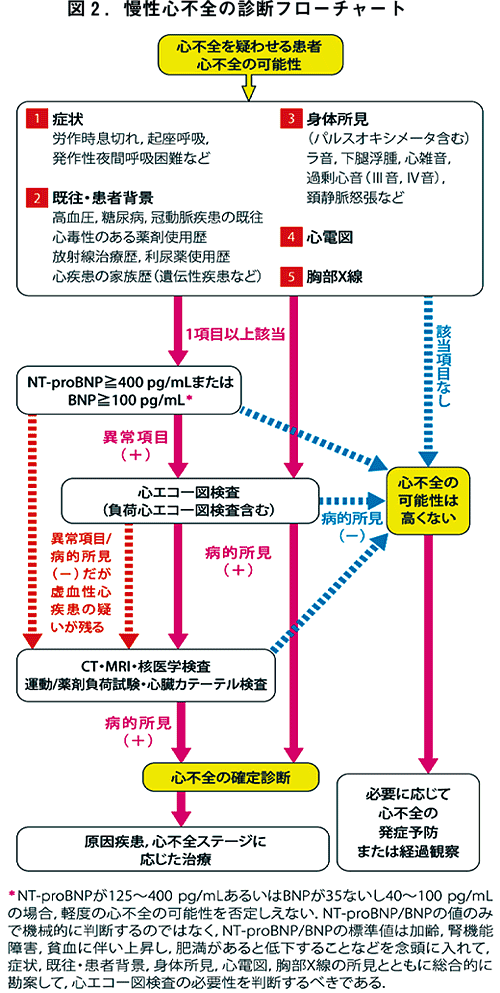

4.慢性心不全の診断フローチャート(図2)

まず心不全と診断するためには、心不全の可能性を疑うことが大切です。労作時息切れ(体を動かした時の息切れ)やむくみといった症状がある場合には、心不全の可能性を疑い、精密検査を受けることが推奨されます。

特に高血圧・糖尿病などの心不全の危険因子、虚血性心疾患・弁膜症などの器質的心疾患などを有する状態で、心不全に特有の症状が出現した場合は、心不全である確率がより一層高くなります。また、心臓喘息という言葉もありますが、もし咳が止まりにくい、あるいは気管支喘息と診断され治療を受けたが症状が改善しにくいといった場合にも、心不全の症状である可能性があり、一度は精密検査を受けられることが推奨されます。さらに、起座(きざ)呼吸という夜間に仰向けに寝ると息苦しさが増し、座ると息苦しさが少なくなる症状が出現した場合は、うっ血性心不全(肺うっ血が主体)の可能性が疑われ、早めにかかりつけ医(または循環器の専門病院)を受診することが推奨されます。

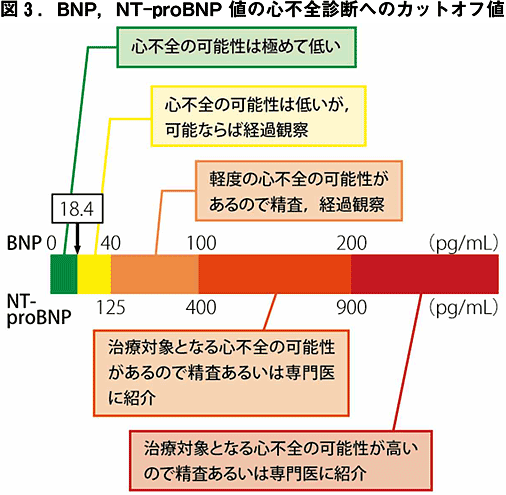

心不全の可能性が疑われた場合、血液検査で心不全のバイオマーカーである血漿NT-proBNPまたはBNPを測定することにより、心不全の可能性を予測することもできます(図3)。このバイオマーカーは簡便に測定可能なため、かかりつけ医が心不全のスクリーニング目的で利用することができます。もし血漿NT-proBNP≧400pg/mLまたはBNP≧100pg/mLの場合は、心不全の可能性が高くなり、さらに心エコー図検査、CT・MRI・核医学検査・運動/薬剤試験・心臓カテーテル検査などの追加検査を行うことを検討する必要が出てきます。但し、血漿NT-proBNPまたはBNPの数値が高いからといって、必ずしも心不全であるとは限りませんので(年齢・貧血・腎機能などの影響を受けます)、症状や他の検査所見も合わせて、総合的に判断しなければなりません。

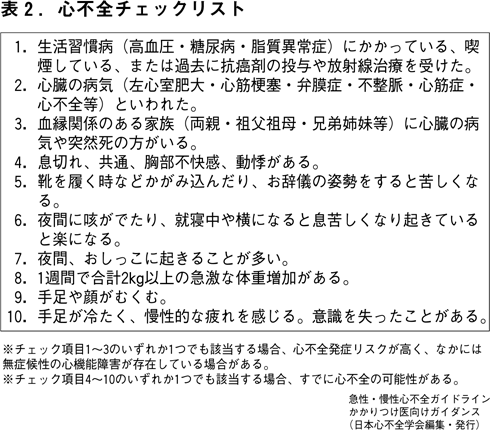

5.心不全チェックリストの活用(表2)

ご自身に心不全のリスクがないか、あるいはご自身がすでに心不全を発症していないか気になる場合、心不全チェックリストを活用することをお勧めします。もしいずれかのチェック項目が該当する場合は、かかりつけ医(または循環器専門医)へ相談し、心不全の診断のフローチャート(図2)を参考に、血液検査・心エコー図検査などの精密検査を受けることをご検討ください。