| NO.12 |

心房中隔欠損症のカテーテル治療

―アンプラッツァー閉塞栓―

( 2/2 )

北海道立子ども総合医療・療育センター

循環器科 横澤正人 氏

<治療の実際>

入院治療が原則となります。心臓カテーテル検査室に入り、全身麻酔下で検査と治療を行います。経食道エコーという胃カメラの先にエコーが付いた形の特殊なエコーを口から食道に入れて心臓の構造、特に穴の周囲の状況を詳しく調べます。同時に心臓のカテーテル検査も行います。通常は足の付け根にある大腿静脈という太い静脈からカテーテルを挿入し、心臓の各部屋や血管に進めて穴を通過する血流量などを算出します。次に心臓血管造影をして心室の大きさや肺静脈の戻ってくる位置などに異常がないかを調べます。

以上の検査でカテーテル治療の適応がありと判断された場合は治療に入ります。治療は検査と同じ日にそのまま行う場合もありますし、身体の負担を考慮して後日改めて治療だけ行う場合もあります。施設によって異なります。

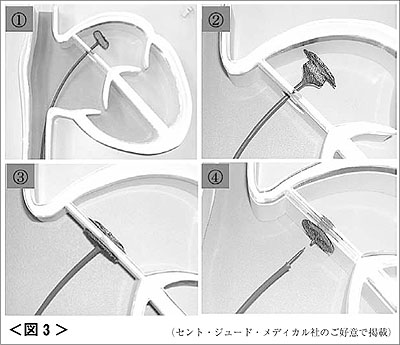

治療ではサイジングカテーテルという特殊なカテーテルを穴に通して膨らませ、穴の正確な大きさを測定します。次にその穴のサイズにあった閉塞栓を選択します。閉塞栓をケーブルに付け、シースに挿入して穴まで運びます(図3―①)。最初に左房ディスクを展開します(図3-②)。次に右房ディスクを展開し挟み込むように留置します(図3-③)。経食道エコーでディスクの位置を確認し、ウイグルという操作でディスクがしっかり穴の辺縁を挟み込んでいることが確認できたら閉塞栓をケーブルから離します(図3-④)。経食道エコーを抜き、次にカテーテルを抜いて圧迫止血し、麻酔を覚ましてから病室に帰ります。

一般に数時間で全手技が終了します。病室に帰ったあとは一定時間ベッド上で安静にします。翌日には安静は概ね解除されます。レントゲンや心エコーで閉塞栓のずれや血流のもれがないかを確認します。経過が順調であれば、数日から1週間で退院できます。

退院後は定期的に外来を受診し、レントゲンや心エコーを行います。アスピリンという血栓を予防する薬をカテーテル治療数日前から治療後6か月まで服用します。治療後1-3か月は激しい運動は避けてもらいます。一般に治療から3―6か月以上経過すると閉塞栓は自分の身体の血管内膜という組織に覆われた状態になります。<トラブル(合併症)>

適応を守ってきちっと行えば安全な治療法ですが、やはり注意しなければならないことがあります。

稀ですが、治療中あるいは治療後に閉塞栓が脱落する場合があります。その際はカテーテルで回収できる場合もありますが、多くは緊急手術になります。また閉塞栓が周囲の心房や血管を圧迫するため穿孔といって壁に小さな穴があいてしまう場合があります。そうすると血液が漏れ出して心臓周囲にたまって心臓を圧迫する心タンポナーデを起こすことがあります。

この場合も多くは緊急手術になります。頻度の多い合併症としては頭痛が知られています。原因は良く判っていません。留置後数日から数か月で出現します。頭痛薬を服用してしばらく様子をみると自然に治っていきます。<治療可能な施設(認定施設)>

アンプラッツァー閉塞栓による心房中隔欠損症のカテーテル治療は術者の熟練のみならず経食道エコーなどの検査、また脱落や穿孔などの合併症対策、万が一の緊急手術への対応など、行うにあたっては小児に対しての循環器医療施設として高いレベルを必要とします。

そのためすべての施設で行える訳ではなく、認定制となっています。一定の基準をクリアーした循環器施設の医師が、一定のトレーニングを受けたのちに初めて施行が許されます。現在までに認定施設は全国で33施設あります。北海道で認定を受けているのは著者の施設(北海道立子ども総合医療・療育センター:担当は高室医師)のみです。

小児の専門施設ですので原則として20歳未満の方を対象にしていますが、状況によってはそれ以上の年齢の方も対象にしています。完全予約制ですので、詳しいことをお知りになりたい方は必ずかかりつけの内科の先生を介してご相談ください。

最後にアンプラッツァー閉塞栓による心房中隔欠損のカテーテル治療の概要をさらにお知りになりたい方はwebサイト:www.amplatzer.jpをご検索ください。