| No.70 |

心不全ってなんですか?

(5/5)

安斉 俊久氏

北海道大学 大学院 医学研究院 循環病態内科学教室 教授

冠動脈ステントと言われる金属を埋め込む治療があります。冠動脈の根元が詰まっていたり、複数の血管が詰まっていたりするような場合には、バイパス術という胸を開いて冠動脈のバイパス手術をする冠血行再建術という方法があります。

心臓が壊死に陥った場所がこぶ状になり機能しないような場合、左室形成術と言って、そこを切り取って縫い合わせる手術を行います。

僧帽弁が逆流して、心不全を悪化させている場合、僧帽弁の形成術がありますが、心不全の方は手術がなかなか難しく、リスクが高くなるので、カテーテルを使って治療する方法があります。

心臓移植に関し、今まで全国で428名が移植を受けられ、国内の心臓移植は海外に比べて非常に成績がよくて、ドナーが非常に少ないので移植されるケースは少ないですが、ひとたび移植すると、10年間たっても9割の方は普通に暮らしています。

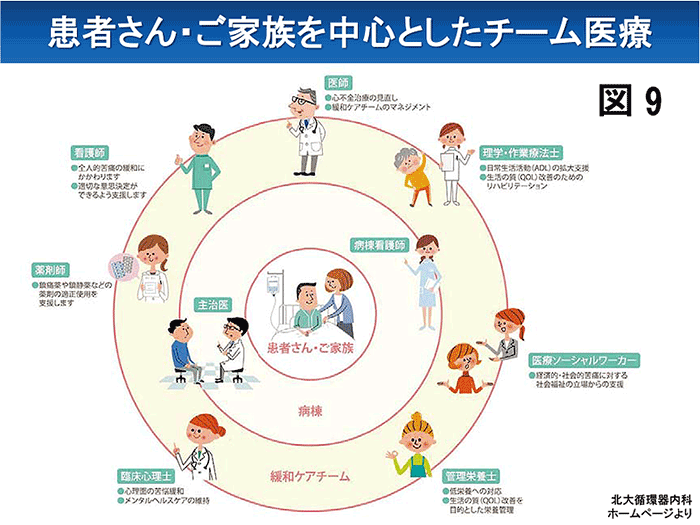

心不全の患者さんに対しては、生活管理が重要なので、医師だけではなくて、さまざまな職種の方々が対応しています。看護師や薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、心不全で十分働けなくなったときに相談に乗るソーシャルワーカー、リハビリテーションを行う理学療法士、作業療法士など、こういった多職種でチームを組んで、患者さん、また、ご家族の生活の改善に向けて取り組んでいます(図9)。

きょうは、心不全をテーマに話しました。「心不全ってなんですか?」とは、一言で言うのは難しいですが、ポンプの機能が低下して、いろいろな症状が出てくることは理解できたと思います。高齢化に伴い、心筋梗塞、高血圧、弁膜症、不整脈なども増えます。これらの病名を言われた方は、心不全になるリスクが高いので、十分な注意が必要です。

心臓は症状が出ないまま悪化することが間々あるので、早期の診断と予防が必要です。最近では、血液のマーカーなども非常に進んでおり、お近くの開業医の先生に相談すれば、まずはその部分の見きわめ、スクリーニングができると思います。

繰り返しますが、塩分制限をして肥満の予防、有酸素運動、禁煙、感染の防止、きちんと薬を飲んで、その上で体重を毎日はかり、日々、健康に気をつけてほしいと思います。

精神的なストレスの中で一番大きなものが配偶者の死であると紹介しました。きょうはご夫婦で来られた方も多いと思いますが、お互いにいたわり合って、元気に暮らしていただき、心不全にならないように、日々の有酸素運動として、会話しながらのお散歩を日課にするのもすごくいいと思います。もし今までされていなかった方は、あすからでもそういうことをお考えいただければと思います。

まとめ

- ◆高齢化社会の進行とともに心不全は増加しており,特に心筋梗塞,高血圧,弁膜症,不整脈を指摘された場合には要注意です

- ◆心臓の機能は,症状が出現しないまま悪化することがあり,早期の診断と予防が重要です

- ◆塩分制限などの食事療法,肥満の予防,有酸素運動,禁煙,感染防止に加え,適切な薬物・非薬物療法,体重測定などの自己管理が心不全の予防に有効です

- ◆心不全患者・家族のQOL改善のため,多職種からなる医療チームがサポートします