| No66 |

健康長寿への男女共同参画のすすめ

(3/3)

長谷部直幸氏

旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野 教授

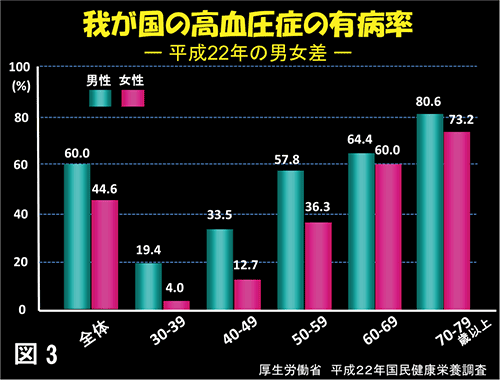

我が国の高血圧患者を男女別で見てみると、30代、40代の場合には圧倒的に男性が多いのに60代になると、ほとんど差がないかデータによっては逆転する場合もあります(図3)。すべての世代を平均すると、高血圧は3人に1人という大変な結果になります。

さて、高血圧に影響を与える血管のしなやかさは年齢とともに変化するうえに男性と女性ではその変化の現れ方が違います。男性は大体40歳を超えたころから、血管をしなやかに広げる力が落ちますが女性はこれから10年後になってようやく落ちてきます。この10年の差というのがちょうど52~53歳から始まる、すなわち、女性ホルモンがなくなるという閉経の時期にあたります。それまでは女性ホルモンに守られているために血管のしなやかさが保たれていると思います。

さて、ここで血圧の仕組みを説明します。心臓は収縮と拡張を繰り返し、血液を頭のてっぺんから足の先まで回しています。この血液が送り出されるたびに上の血圧、下の血圧が出るわけです。ぎゅっと押し出されると上の血圧になり、心臓がふっと膨らみますと下の血圧になります。押し出されて上の血圧、膨らんで下の血圧、上がって、下がってということを繰り返します。

そして血圧の上が140、下が90というのが高血圧の基準になります。この上が140、下が90を超えると高血圧といい、その状態をⅠ度高血圧といいます。それでⅡ度高血圧(上が160、下が100)、Ⅲ度高血圧(上が180、下が110)と高くなればなるほどよくありません。

上が140、下が90を下回る正常域血圧には至適血圧、正常血圧、正常高値血圧という3つの呼び名がありますがわかりにくいので、簡単にいうと上が140、下が90を超えたら高血圧、これを切ると正常域血圧という言い方ができます。我々がやらなければいけないことは、この高血圧の方を見つけて正常域血圧に戻すことです。

ただ、この血圧というものは年齢とともに上がる傾向があり、上の血圧を30代から70代で見てみると、男性も女性も加齢とともに上がりますが、下の血圧は55歳ぐらいを境にして下がりはじめます。だから、高齢者の下の血圧が低いのはあたりまえです。70歳を超えると、上の血圧は平均140を超えてしまい年とともに上がるのだから、もう放っておいても大丈夫と思うかもしれません。確かに加齢とともに上の血圧は高くなりますが、しかしどの年代でも血圧が上がれば上がるほど死亡のリスクは上がります。だから血圧はコントロールすることが大事なのです。

75歳以上は、もともと高くなりやすいという要素はありますがまずは150、90ぐらいを目指しましょう。その際、家庭での血圧は上が5、下が5ずつ低い145、85というのが一つの目安になります。その中でも元気な方は、若い人と同じように140、90未満、あるいはもっと下がっていいことになります。

まず140、90を切りましょうということを先ほど申し上げました。それが高血圧の基準です。それは、そう難しいことではないのです。実は病院にかかって薬を飲んでいる高血圧の方で、140、90を達成する方はだんだん右肩上がりにはなっていますが、それでも男性で3割ぐらい、女性で4割の人しか140、90を達成できていないのが現実です。

血圧は高くても、そのために頭が痛いとか肩が凝るという症状が出ることはむしろ少数で何の症状もないので病院で薬をもらったらそれで安心してしまい、時々は150~160なんていうこともあるけれども、140を切っているときもあるから、まあ、いいやが一番起きやすいのがこの高血圧で、これが大変な問題です。血圧は、いつはかっても140、90を切るようにしたい、これを皆さんへのきょうのメッセージと思ってお持ち帰りいただきたいと思います。

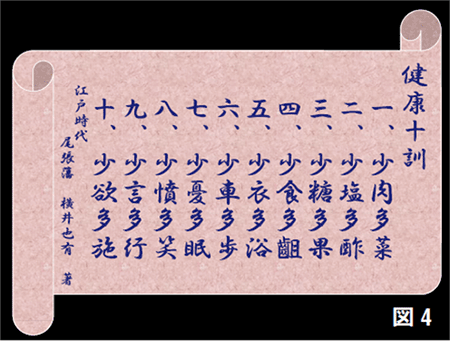

最後に健康十訓(図4)のお話しをいたします。

少肉多菜は、肉を少なくして野菜を多く、少塩多酢、塩分を少なくしてすっぱいもの、しょっぱいものはだめですが、すっぱいのはいいのです。

それから、甘いものは控えるけれども、果物は多くというのは果糖というものもありますから、多過ぎるのはよくないと思います。少しだけ食べてたくさんかみましょうというのも正しいことだろうと思います。

薄着をして清潔にしましょう、あるいは、温浴療法もあったりします。

少車多歩は車に乗らないで歩きましょうという話です。しかし江戸時代の人が車に乗らずに歩きましょうと言ったなんてあるわけがないだろうと思うわけです。牛車というものもありますが、それにしても牛車に乗らずに歩くほうがいいと思いついたのかということで、これは後世のどなたかがおつくりになったものだと思います。

くよくよしないでちゃんと寝ましょうとか、余り怒らないで笑いましょうというのはきょうのテーマにつながりますので、この後、立川さんのお話で十分笑っていただきたいと思います。

ごちゃごちゃ言わないで行動しましょうというのが戒めのために私が自分に言っていることでありますので、実行したいと思います。