| No48 |

京都新発見

〜お寺、診療所そして禁煙〜

(1/6)

NPO法人京都禁煙推進研究会理事長

田中 善紹氏

皆さんこんにちは。京都から来ました田中と申します。

この会に呼んでいただきまして、長谷部先生、座長の島本先生はじめ各先生方にまずお礼を申し上げたいことと、このたび研究助成を受賞されました大西先生、中川先生にお祝いの言葉をまず述べさせていただきたいと思います。

今日はけったいな坊さんが来るんちゃうかなと思って、皆さん来ていただいたんじゃないかなと思います。テーマをどのようにさせていただこうかなと思うたんですが、まず禁煙だけの話ではこれだけ大勢の方が参加されることはないだろうと。せっかく京都に住んでおりますんで、京都の紹介を兼ねて、京都でこんなおもしろいところがありますよということをお話したいと思います。禁煙とどう関係があるかはまた後のお楽しみです。札幌は何回か寄せていただいていますが、今回寄せていただきまして本当に北海道は雪が真っ白けでいいですよね。住んでいる方は大変かなと思います。逆に京都もそうなんですよね。皆さん京都に観光に来たい来たいと思われるかもしれませんけど、京都に住んでいる者にとってはなかなか京都って大変なんですよ、住んでますとね。夏は暑いです。冬は寒いです。非常に寒いです。多分こちらと同じぐらい寒いのじゃないかなと思います。外から見たらどこもいいように見えるんですけれども、そうはいってもやはりこの札幌という土地は、非常に僕にとっても好きなところです。

私の状況は、名前から見てもらったらわかりますように、また先ほど紹介していただきましたようにお寺をやっていまして、お寺と診療所、そしてNPOの禁煙運動をやっているのですが、私の活動の基本はあくまでもお寺であります。お寺の活動を基盤にして、その中に診療所をつくり、また禁煙の運動をしているという状況であります。

浄土宗西山禅林寺派というのは浄土宗の一派なんですけど、私で第25世、父親になりますが先代第24世、息子は第26世。江戸の初期が中興でありまして、もともとは西暦1200年位、800年位前のお寺でして、江戸始めから400年位の歴史というのは京都ではそんなに大したことじゃないですね。どういうことかといいますと、何せこの前の戦争というのは第2次世界大戦になりますが、京都は戦禍に遭っていないんです。だから、この前の戦争というのは、応仁の乱がこの前の戦争になるのです。だから、江戸初め位の話は、「まあそうですか」ということで終わっちゃうのですね。北海道はそうはいきませんね。150年、200年という歴史であれば非常に長いということだと思いますが、そういうお寺で育っております。

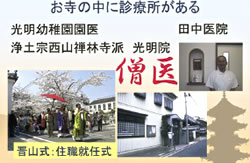

昨年の4月、ちょうど桜満開のとき、晋山式というお寺の住職になる儀式をさせていただきました。京都の桜もきれいですよ。前におるのが息子です。息子も跡をとりましてお寺の僧籍があります。向こう側に診療所と、こちらに光明幼稚園があります。光明幼稚園の園医もしています。浄土宗西山禅林寺派というお寺の光明院の住職です。

お寺の敷地内に診療所があって、その左手に幼稚園がある。裏に本堂がありまして、そこの後ろにお墓があります。「揺りかごから墓場まで」ずうっと整っている状況。そんなとこやったら、患者さんはめったに来はらへんやろなあというふうに思われるかもしれません。殆どの患者さんは私の檀家さん、地域の方、お寺の方、幼稚園の方、もう殆ど顔を知っている方ですね。したがって町の中の診療所という状況です。

田中医院はそういう状況で仕事をしています。さすが僧侶の姿で診療するわけにいきませんから、普通はこの写真のような格好です。去年の4月にちょうど髪を切りましたんで、「先生、髪えらい短うなりましたね、ちょっと若う見えまっせ」と言われてちょっと喜んでいます。

診療所の横に薬師如来というのをおまつりしております。ご存じのように、お薬師さんというのは病気を治してくれはる仏さんなのですね。これはもう平安時代から、仏教と民衆の接点の一つです。お薬師さんというのは、病気を治してください言うて皆さんがお参りしはるやつね。恐らくこちらでも薬師如来というのはあちこちにあると思いますが、お薬師さんというのはそういう病気を治してくれはる仏さんです。診療所なので、全国のお薬師さんを順番にまつらせていただいています。

このように坊さんと医者をやっている「僧医」という言葉が、実は昔からあるのです。私だけが珍しいのじゃないのですね。昔お寺で、特に江戸とかその前はお坊さんがお医者さんもやっていたんですわ。これは皆さん知らないですね。明治になってからお寺、病院、いろんなことが分業になっちゃって、死んだら坊さん呼ぼうというようなことになっちゃったんですけど、昔はそうじゃなかったのですよ。よくよく考えていただいたらわかりますように、お寺で寺子屋、あれは学校をやっていたわけです。お坊さんも、患者さんというか病気の相談をしていたのです。身内に亡くなった方がある方はよくご存じやと思うのですけど、最後病人さんが亡くなったときは、お坊さんを呼んで、皆さん枕経をします。あれは検僧といいまして、お坊さんが死亡診断書を書きに行くために昔は行なっていたんです。歴史的にはそういう背景があります。お坊さんが医者をしていたというのは本当は全然不思議じゃない。そういう状況の中で、私がお寺の中でわざわざ診療所をやって、地域の中で活動しようと思ったのはそういうことからです。