| NO.6 |

動脈硬化と遺伝子治療

(2−2)

3.遺伝子治療の現状

4.循環器領域における遺伝子治療原因となる異常遺伝子の存在が知られている疾患の場合には、外部より正常な遺伝子を導入することで、不足している特定の蛋白質を補充する治療が考えられます。1990年にアメリカで行われた世界で最初の遺伝子治療はこの種のものでした。

細菌やウィルスに対する抵抗力となる免疫系で重要な働きを持つアデノシンデアミナーゼ(ADA)という酵素の遺伝子に異常があるために、ADAが全く体内に作られず、重症感染症で幼くして命を落とす病気がADA欠損症です。

1990年、アメリカにおいて、4歳のADA欠損症患者の血液からリンパ球を分離し、体外でADA遺伝子をリンパ球に導入した後、再び患者の体内に戻すという治療が行われました。1995年、日本においても、北海道大学医学部附属病院において、ADA欠損症の小児に対して同様の遺伝子治療が行われました。現在までに、アメリカを中心に、およそ400近くの遺伝子治療計画が進行しており、すでに3,000人以上の患者に対して遺伝子治療が行われています。

これらの治療計画の多く(約60%)は、他に有効な治療手段の無い悪性腫瘍やHIV感染症(エイズ)が治療対象となっています。日本国内では、北大を含めて5つの遺伝子治療計画がすでに承認され、他に3件が承認待ちの状態となっていますが、この8件中の6件は悪性腫瘍に対する治療計画です。

先にも述べたように、動脈硬化は多くの要因から生じる多因子疾患であるため、遺伝子の導入により体内のある特定の蛋白の量を増やすことで、動脈硬化を予防したり、進行を抑制することは困難と思われます。しかしながら、動脈硬化が関与するいくつかの循環器疾患において、遺伝子治療の可能性が検討されています。

■閉塞性動脈硬化症

下肢に血液を送る動脈(腸骨動脈や大腿動脈)において動脈硬化が進行したために、運動に際して十分な血液が下肢に供給できずに歩行が困難になる状態が閉塞性動脈硬化症です。 アメリカのイスナーらの研究グループは、新しい血管が作られる時に働く増殖因子(VEGF)の遺伝子を閉塞性動脈硬化症患者の下肢に導入する臨床治験を行っています。

■血管形成術後再狭窄

狭心症や心筋梗塞の治療法に、バルーンを用いて冠動脈の狭窄部分を押し広げるPTCAや、筒状の金属を留置して血管を内側から支えるステント治療があります。冠動脈再狭窄とは、治療後数カ月で再び冠動脈が狭くなってしまう現象で、PTCAの場合で約40 %、ステント治療の場合で約20%の患者に認められます。

この様な冠動脈再狭窄を生じる最も大きな原因は、血管壁を構成する平滑筋細胞の過剰な分裂増殖にあります。そのため、細胞の分裂を抑える蛋白質の遺伝子を血管壁に導入することで、再狭窄を予防しようという研究が進められています。

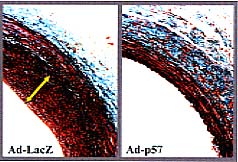

私たちの研究室においても、細胞増殖を抑制するp57kip2という核内蛋白質の遺伝子をアデノウィルスに組み込み、再狭窄モデル動物での平滑筋細胞増殖に対する抑制効果を検討しています(図2)。

|

|

図2 p57kip2遺伝子導入が血管平滑筋細胞増殖に与える影響 対照LacZ遺伝子を導入した血管においては内膜肥厚が認められたが (図左、矢印の部分)、p57kip2の導入された血管では新生内膜の形成は著しく抑制された (図右)。 |

5.まとめ■狭心症

現在、狭心症や心筋梗塞の治療法としては、薬物療法、冠動脈インターベンション(PTCAやステント留置術)、冠動脈バイパス術の3つの選択肢がありますが、冠動脈硬化病変の数や形態、心機能などを考慮し、それぞれの患者さんに最適な治療法を選択します。

最近、狭心症の新しい治療法として血管新生療法が検討されています。冠動脈硬化による狭窄病変のために酸素の供給が低下した部分に、新しい血管(側副血行)を作ることで心筋虚血を改善する治療法です。

アメリカのハモンドらのグループは、増殖因子のひとつであるFGF―5の遺伝子をアデノウィルスに組み込んだ後、ブタ狭心症モデルの冠動脈に投与することで、心筋虚血が著明に改善されたと報告しています。1998年からはヒトにおける臨床治検も開始されています。

近年の分子生物学の著しい進歩は、遺伝子を直接操作することで病気を治す遺伝子治療の可能性を開きましたが、遺伝子治療が実際の臨床の現場で広く用いられるまでには、まだまだ多くの問題点を克服しなければなりません。

遺伝子の運び屋となるウィルスベクターとしてどのようなものが適しているのか、ベクター自体の長期的副作用は、遺伝子をいかにして目的臓器に選択的に導入するか、導入した遺伝子の寿命は、導入した遺伝子の活性をいかに調節するかなど、多くの問題点についてさらなる検討が必要です。

また、遺伝子治療の臨床応用にあたっては、倫理面での議論も十分に行い、国民のコンセンサスが得られるような治療システムを構築することが重要です。