|

|

NO.12 |

心不全と骨粗鬆症

(1/2)

札幌医科大学大学院 医学研究

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部

大学院生 沼澤 瞭氏

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部

理療専門員 片野 唆敏氏

はじめに

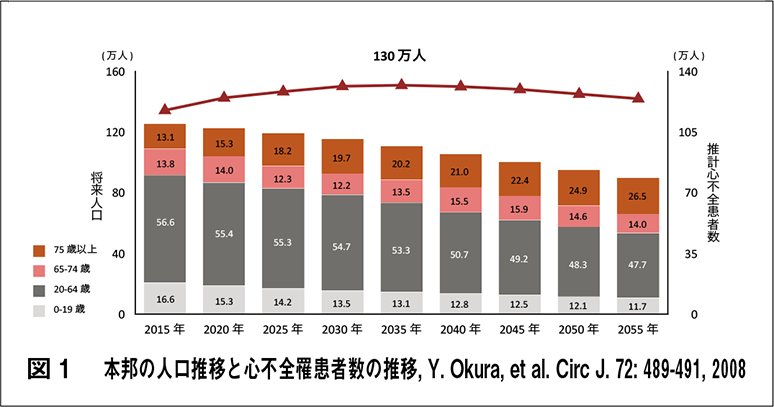

日本は世界でも高齢者の割合が高い国で、2025年には65歳以上の人口が30%を超えることが予測されています。このような高齢化社会において、心不全の患者さんが急増している状態、いわゆる「心不全パンデミック」が大きな問題となっています(図1)。

高齢の心不全患者さんは循環器の疾患だけでなく、他の疾患も同時に抱えていることが多いのが特徴です。例えば、「フレイル」という加齢により健康状態が悪くなり、身体能力や機能が低下している状態や、「サルコペニア」という筋肉量や筋力が低下している状態があります。いずれも、多くの高齢者に見られ、転倒や骨折、疾患などのリスクが高まる原因として知られており、適切に対応することが健康の維持に重要です。今回は、高齢者に多い疾患のひとつである骨粗鬆症について、心不全との関係や診断方法、治療方法について概説します。

骨粗鬆症は骨の密度が低くなることが特徴の疾患であり、世界保健機関(WHO)は「骨量が減少し、骨の構造が異常になり、骨折しやすくなる疾患」と定義しています。骨粗鬆症は、男女ともに年齢とともに増加し、特に女性では閉経後に急激に増えます。

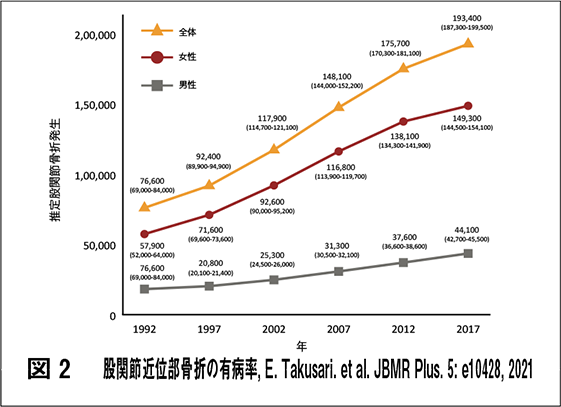

また、骨粗鬆症による高齢者の骨折の中で、特に日常生活動作の低下や予後に関係する大腿骨の骨折は、年々増加しており、2017年には女性で年間約14万人、男性でも約4万人が大腿骨を骨折していると推定されています(図2)。

循環器疾患と骨は、以前から関係性が知られています。例えば、「骨-血管連関」と呼ばれる骨から溶けだしたカルシウムが血管に沈着して、血管が石灰化することにより心血管の問題が起こることがあります。

また、高血圧や糖尿病を持っている患者さんは、そうでない患者さんと比べて、骨粗鬆症や骨折の発生率が高いことが分かっています。したがって、循環器の疾患と骨粗鬆症は密接な関係があると言えます。

心不全と骨粗鬆症の関係

近年、心不全と骨折の関係が明らかになり、心不全の患者さんは健常な方に比べて骨折が起こりやすいことがわかっています。骨粗鬆症は、高齢者の骨折の主な原因となっており、入院している心不全の患者さんの40%が骨粗鬆症を抱えていることがわかっています。この割合は、地域在住の高齢者よりも高い数値です。

骨粗鬆症は、加齢や閉経によるエストロゲンの減少が原因のものと、生活習慣や薬剤、疾患に伴うものとに大別されます。本来、骨は「骨吸収」と呼ばれる古くなった骨を吸収する過程と、「骨形成」と呼ばれる新たな骨を作る過程を繰り返しています。このように骨吸収と骨形成が繰り返されることを「骨リモデリング」といい、この過程により骨の強度を維持しています。

しかし、加齢やさまざまな疾患によって骨リモデリングのバランスが崩れ、骨吸収の速さが骨形成の速さを上回ることで骨密度が低下し、骨粗鬆症になります。心不全の患者さんが骨粗鬆症になりやすい理由は、一般的なリスク因子である加齢や腎機能障害、運動不足に加えて、内分泌系の因子であるレニンアンジオテンシアルドステロン系の活性化による破骨細胞の賦活化、ビタミンD欠乏による腸管からのカルシウムの吸収の低下、さらには、内分泌系以外の因子である組織低灌流、低栄養状態、酸化ストレスや炎症性サイトカインによる骨吸収の活性化の影響が関与していると考えられています。また、心不全の患者さんが使用する薬剤の中には、骨密度を低下させる恐れのあるものがあります。

特に、尿の排出を促進する「ループ利尿薬」には腎臓でのカルシウムの排出を増やす作用があり、血液を固まりにくくする「ワルファリン」にはビタミンKの働きを妨げる作用があります。これらの作用はいずれも骨粗鬆症のリスクを増やすことが分かっています。

以上のことから、心不全の患者さんの骨粗鬆症リスクは、心不全の病態や症状と密接に関係していることが良くわかります。

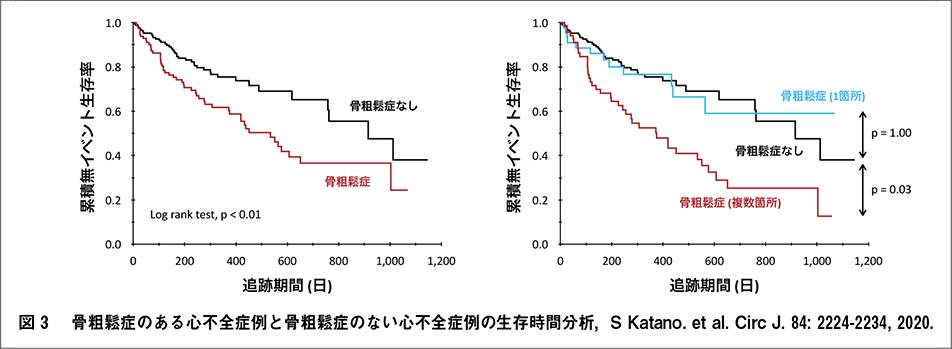

心不全における骨粗鬆症は、骨折の原因だけでなく、死亡や再入院のリスクも増加させます。骨粗鬆症を診断する際は、腰椎(腰の骨)または股関節近くにある太い骨の部位などの骨密度を計測しますが、骨密度が低く骨粗鬆症になっている部位が多いほど、予後が悪いことが報告されています(図3)。骨粗鬆症が心不全の予後に関わる理由としては、骨折による要介護状態や日常生活能力の大きな低下による死亡だけだけでなく、「悪液質」の影響も考えられます。悪液質とは、心不全やがんなどの慢性的な炎症を引き起こす疾患において、エネルギーバランスがマイナスに傾き、筋肉量や脂肪などが減少することで筋力や運動耐性、免疫力の低下が生じる状態です。これは、予後が悪い病態とされています。心不全の患者さんを対象にした研究では、この悪液質の状態で骨密度が減少することが分かっており、心不全における骨粗鬆症は悪液質の一面と捉えるこができます。

そのため、心不全の患者さんの健康寿命を延ばしたり、骨折による介護が必要な状態を避けるためにも、骨粗鬆症を早期に発見し、適切な対策を行うことが重要だと考えられます。