|

|

NO.8 |

脳卒中について

脳出血(後編)

(2/2)

中村記念病院副院長 大里 俊明氏

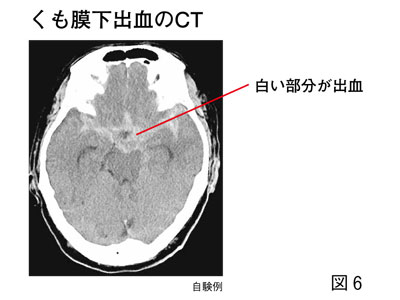

2 くも膜下出血(図6)

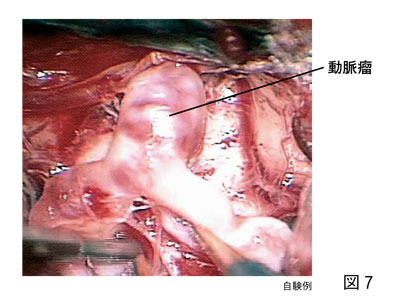

ほぼ8割が脳動脈瘤という血管にあるコブが破れて起こります(図7)。動脈の一部が風船状にふくらむ状態で、血管壁がもろく破裂しやすくなっています。

その他、脳動静脈奇形、脳腫瘍、外傷なども原因となります。

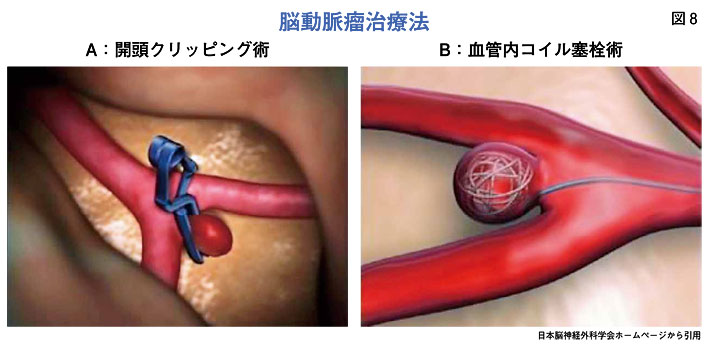

脳動脈瘤が破裂すると24時間以内の再破裂が多く、これによって命を落とす症例も少なくありません。よって早期の治療が望まれます(図8)。

これに対しては開頭頚部クリッピング術というコブの根元に金属製のクリップをはさむ開頭手術が1920年代から行われており、現在も主流を占めます。

これに対して、切らずにすむ血管内手術によるコイル塞栓術がここ10年で目覚ましい発展を遂げており、成績も開頭頚部クリッピングに勝るとも劣らない成績を上げています。

どちらの治療が適切かを年齢、重症度、コブの形状、大きさなどから判断します。この疾患は死亡するのが3割、後遺症を残すのが3割、元気になるのが3割と予後の悪い疾患です。

ただし適切な治療をできれば6〜7割が社会復帰できるようになりますので、急な頭痛、吐き気、嘔吐があればすぐに脳外科を受診しなければなりません。

中には軽度な頭痛で風邪かなあと思って内科を受診して、実際に風邪と診断されてしまうこともありますので、経験したことのない頭痛であれば軽度でも脳外科を受診する必要があります。

また、近年脳ドックを受診される方も増えてきて未破裂脳動脈瘤が発見される場合があります。

脳卒中治療ガイドライン2015では5〜7mm以上の大きさがある場合や部位・形状よってはそれより小さくても治療を考慮するとされています。

血圧が高い、たばこを吸う、ガブ飲みの飲酒をするような危険因子をもった方は脳動脈瘤が破れやすいといわれています。

また、くも膜下出血の家族歴のある方、多発性に認められた方なども危険因子となりますので担当医と十分相談して治療をする必要があるのかを決定しなければなりません。

経過観察となった場合は半年から1年ごとに定期検査をする必要があります。経過中に大きくなったり、形が変わった場合はコブの壁が薄く破裂の危険性が高いことがありますので治療を考慮します。

脳梗塞においても同様ですが、手足の麻痺、言語障害などが認められる場合は、リハビリテーションを行います。

このリハビリテーションは日々進歩しています。1970年代は発症したら動かしてはならない!時代でした。結果手術などの初期治療が遅れ、リハビリテーションもできないくらい手遅れになる症例も多かったのです。

現在では、すぐに専門病院に搬送し早期リハビリテーションを含めた適切な治療を受けることが予後の改善につながることがわかっています。あれっ、なんだか頭が痛い、手足の力が入らない、口がもつれる、顔が曲がっているなどの症状があったら迷わず脳外科を受診してください。