|

|

NO.7 |

脳卒中について

脳梗塞(前編)

(1/2)

中村記念病院副院長 大里 俊明氏

「脳卒中」とは、卒然として邪風に中(あた)ることであり、昔は「中風(邪風に中るという意味)」とも呼ばれていました。脳の血管がつまったり、破れたりして起こり、その治療は時間との勝負であり、一命を取り留めても深刻な後遺症を残す場合もあります。

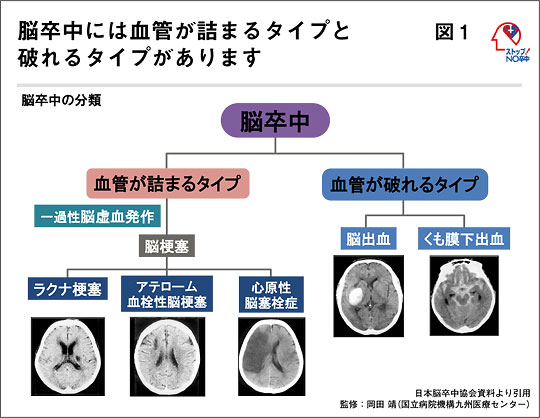

その種類には、血管がつまるものとして脳梗塞、破れるものとして脳出血、くも膜下出血があります。(図1)

それぞれの頻度としては、1960年代は脳出血が8割を占めていました。これはアルコールの多量摂取が原因とも言われており、当時は死亡率も8割であったため一旦倒れると自宅にはなかなか戻れない病気だったのです。現在は食事などの欧米化により動脈硬化が原因の主たるものであり、当院では脳梗塞が7割、脳出血が2割、くも膜下出血が1割です。(図2)よって予防、治療が大事なのは7割を占める脳梗塞であり、今回は血管がつまるその脳梗塞についてお話ししましょう。

脳梗塞には1)脳塞栓症、2)アテローム血栓症、3)ラクナ梗塞があり、加えて4)TIA(一過性脳虚血発作;transient ischemic attack)の4つに分類されます。

脳塞栓症は、流れてきた血栓が太い脳血管につまることで起こります。血栓の多くは、心臓の不整脈、特に心房細動に起因する心原性脳塞栓で、循環器領域と深く関わる病態です。大きな血栓が突然血管を塞ぐため急激な症状で発症する傾向があります。

アテローム血栓症は、脳の太い血管である主幹動脈に起こるもので、高血圧や糖尿病、高コレステロール血症などによって血管の壁が肥厚し、そこに血液成分の血小板がカサブタ状の血栓となり血管が狭窄していきます。一時的に麻痺などの症状が出る一過性脳虚血発作として発症することもあるので注意が必要です。

ラクナ梗塞は、主幹動脈から分岐する細い血管(穿通枝)で起こる梗塞です。原因は高血圧などで、当初は症状が軽くても、10人に2−3人は徐々に進行してしまうこともあります。多発する傾向もあり、再発を繰り返すと認知症の原因となります。