|

|

NO.7 |

脳卒中について

脳梗塞(前編)

(2/2)

中村記念病院副院長 大里 俊明氏

1 脳梗塞の症状

「顔」「腕」「言葉」ですぐ受診!と覚えてください。(図3)これは笑ったときに顔がゆがむ、手のひらを上にして両手を前方にあげ5つ数える間に片方の腕が下がる、言葉がうまく出てこない、口がもつれる症状を示したものです。このような症状が早ければ数分以内、長くても24時間以内に消失するものをTIA(一過性脳虚血発作)と呼び、放っておくと3ヶ月以内に15−20%の人が脳梗塞に移行してしまうとされています。

よってこれらの症状が軽く出て、すぐによくなっても専門医への受診を考えなければなりません。症状はTIAといった軽症例から意識を失うなどの重症例まで様々です。

2 脳梗塞の治療

時期的には、発症してすぐの超急性期、数日から数週間の急性期、リハビリを要する数ヶ月から半年くらいの回復期、そしてそれ以上経過した維持期に分かれます。それぞれの時期に再発予防が重要です。

心原性塞栓症には抗凝固剤が用いられます。多くの原因である心内血栓を予防し血液を固まりにくくする薬です。内服薬としては過去50年以上ワルファリンという薬しかありませんでしたが、ここ数年で新しい抗凝固剤であるNOAC(非ビタミンK阻害経口抗凝固薬)が合計4剤登場しました。この薬剤は再発予防効果がワルファリンと同等でありながら、副作用である脳出血が半分というすぐれた薬剤です。アテローム血栓症、ラクナ梗塞には血小板からなるカサブタ形成を防ぐために抗血小板剤が用いられます。何種類かの抗血小板剤がありそれぞれ特徴があります。すべての病型に高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などの危険因子の管理が重要であることはいうまでもありません。

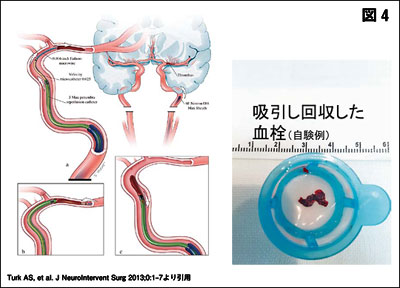

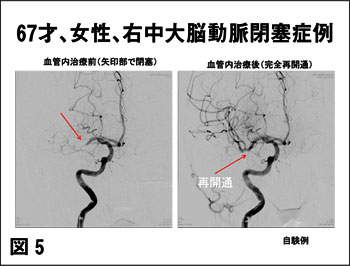

脳梗塞治療において現在注目を集めているのが発症してすぐの超急性期治療です。脳梗塞の治療は時間との勝負です。発症から病院到着までの時間が短ければ、血栓溶解剤(t‐PA)による治療を行います。t‐PAは動脈を塞いでいる血栓を溶かす薬で、従来は発症3時間以内しか投与できませんでしたが、現在は4、5時間まで投与可能となっています。また、発症8時間以内に治療を終了できる状況なら、脳血管内治療もできます。脚の付け根の血管から脳動脈の内部までカテーテルを通して治療します。現在、血栓を直接吸引したり、新しく認可となった金属製のステントごと回収する器具を用いており、治療成績のさらなる向上につながっています。(図4、図5)また、いかに短い時間でこの治療まで進めていけるか院内体制を整えている施設も多く見られています。

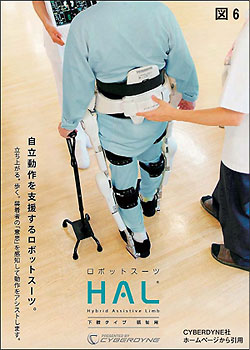

これらの治療と並行して行っているのがリハビリテーションです。発症2ヶ月以内までに入る回復期リハビリテーション病棟も多くの施設で持つようになり、さらに機能向上を目指しているところです。最近のトピックスとしてはリハビリ支援ロボットスーツ「HAL」を採用している施設もあり脳卒中、特に脳梗塞の治療は日々進歩しています。(図6)

次回は出血する病気である脳内出血、くも膜下出血について解説いたします。