| NO.24 |

睡眠環境と生活習慣病〜睡眠時無呼吸症候群の重要性〜

( 1/2 )

札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

助教 中田 圭氏

1 はじめに

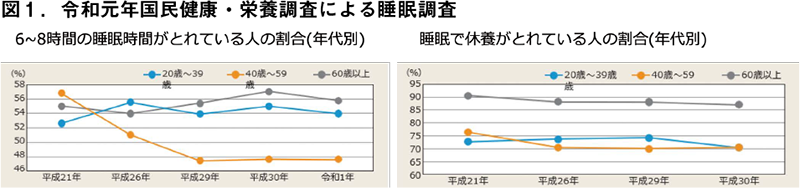

令和元年の厚生労働省による国民健康・栄養調査(図1)によれば、1日平均6〜8時間睡眠がとれている人の割合は、総じて5〜6割程度で、特に40歳以上60歳未満の成人世代では、平成21年に比べて平成29年以降は減少しています。睡眠で休養がとれている人の割合は、おおよそ8割程度で、特に20歳以上の成人世代で7割程度と低く、年々減少傾向にあります。睡眠で休養がとれている感覚(以下、睡眠休養感)は、睡眠時間の不足だけでなく、睡眠環境、生活習慣、日常的に摂取する嗜好品、睡眠障害の有無などの様々な要因により影響を受け、将来の健康状態に関わることが明らかにされており、良い睡眠の指標となります。

2 睡眠時無呼吸症候群の診断

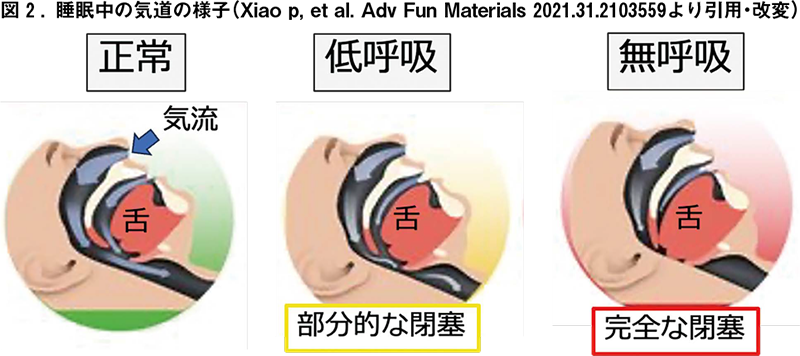

睡眠障害の中でも、特に日常生活に影響し、様々な病気と関連が指摘されるのが、睡眠時無呼吸症候群(以下SAS、図2)です。SASとは、睡眠中に呼吸(口や鼻の空気の流れ)が10秒以上停止する状態のことを睡眠時無呼吸といいます。通常では、仰向けになって入眠しても鼻や口から入ってきた空気はスムーズに喉を通過し、気道に入りますが、肥満や顎が小さいなどが原因で、入眠すると喉が狭くなり、気道の狭窄や閉塞が起こります。これが、「いびき」の原因となります。

SASは、睡眠中に低呼吸(10秒以上続く50%以上の換気量低下)と無呼吸(10秒以上の気流の停止)が1時間に何回起きているかで定義され、無呼吸指数(AI)と低呼吸指数(HI)を合わせてAHIという指標が使われます。AHI5回/時間以上でSASの診断となり、重症度としては、軽症(5-15回/時間)、中等症(15-30回/時間)重症(30回/時間)と分類されます。後述しますが、持続陽圧換気療法の適応は、20回/時間以上です。

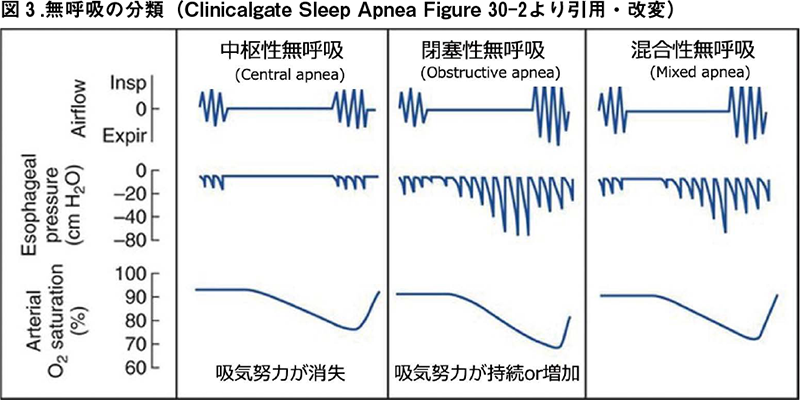

またSASには中枢性無呼吸(CSA)、閉塞性無呼吸(OSA)、そしてそれらの混合性無呼吸(Mixedapnea)に分けられます(図3)。CSAはイベント初期に吸気努力が消失し、その後吸気努力を再開するもので、心不全患者などにはよく見られます。OSAはイベントを通じて上気道は閉塞していることが多く、いわゆるSASの多くはOSAのことを指すことが多いです。

日本人の顔の特徴として縄文顔2〜3割、弥生顔7〜8割の割合とされており、縄文顔は顎がしっかりしているのに対し、弥生顔は顎が小さく、面長な顔をしているため、SASを発症しやすいとされています。日本人は弥生顔の割合が多いため、太っていなくてもSASである、いわゆる“隠れSAS”が多いと言われています。実際の睡眠時無呼吸症候群の割合は、地域在住者における検討を行った長浜研究では、簡易検査で1時間に15回以上の酸素の低下を基準とすると男性で23.7%、女性は1.5%です。一方で閉経後の女性に限ると、9.5%となります(日本人の閉経の平均年齢は50歳)。

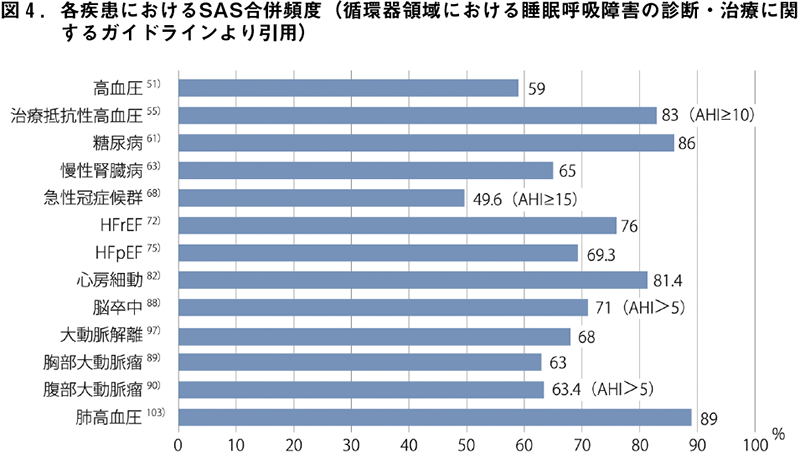

OSAでは、きわめて大きないびきや呼吸停止が典型的な症状で、ベットパートナーからの指摘での受診も多いです。自覚的な症状としては、昼間の過剰な眠気が典型的ですが、週に2回以上の過剰な眠気を感じる方は男性で22.6%、女性で15.5%で無呼吸症候群があるとも言われています。しかし、眠気は睡眠不足やほかの様々な原因でも生じ、とくに循環器疾患患者さんでは自覚症状が乏しい場合も多く、たとえば心不全患者では眠気を感じることが少ないということから注意が必要です。そのほかの症状としては、熟睡感の欠如、全身倦怠感、夜間頻尿、夜間呼吸困難などがあります。特に夜間の息苦しさや喘ぎがある場合はOSAを疑います。さらに重要なことは、図4に示すように、高血圧や糖尿病、その他の循環器疾患においてはSASの有病率は非常に高く、治療が必要になる可能性があるにも関わらず、検査が十分に施行されていない現状があります。

SASの検査は、ポリソムノグラフィ(PSG)と呼ばれるもの(図5)で、外来で簡便に行える簡易PSGと、入院下で脳波を含む正確なフルPSGの主に2種類があります。前者は、まず初めにかかりつけのクリニックなどで相談していただくのが良いと思います。その上でSASのより詳しい検査として時にフルPSGを行うことが望ましいとされています。